在重点高中的心理咨询室里,17岁的小宇第三次划破了自己的手臂,这个重点班前十名的学生,在咨询记录本上写道:"成绩单是唯一能证明我存在的东西",这个案例并非特例,根据中科院心理研究所2023年发布的《青少年心理健康调查报告》,全国范围内有64.3%的高中生存在中度以上心理压力,其中27.6%的学生出现过自伤行为或自杀意念。

当代高中生压力现状的多维透视 在升学竞争白热化的时代背景下,高中生的压力呈现复合型特征,学业压力早已突破传统的课业负担范畴,演变为包含竞赛加分、综合素质评价、自主招生等多元要素的系统性焦虑,某省重点中学的调研数据显示,高三学生平均每日有效睡眠时间仅为5.2小时,72%的学生存在持续性偏头痛或肠胃功能紊乱。

更为隐秘的是人际关系压力,青春期特有的敏感特质与高压环境相互作用,导致宿舍矛盾、师生摩擦、亲子冲突呈几何级数增长,教育心理学专家追踪研究发现,高中生群体中存在"假性社交"现象——超过60%的学生在社交场合刻意掩饰真实情绪。

自我认同危机则是更深层的压力源,当应试教育体系与个体价值追求产生剧烈碰撞时,学生往往陷入存在主义焦虑,某知名高中开展的匿名问卷调查中,有43.2%的学生在"人生目标"栏填写"考上好大学",仅有6.8%的学生能清晰描述个人兴趣与发展方向。

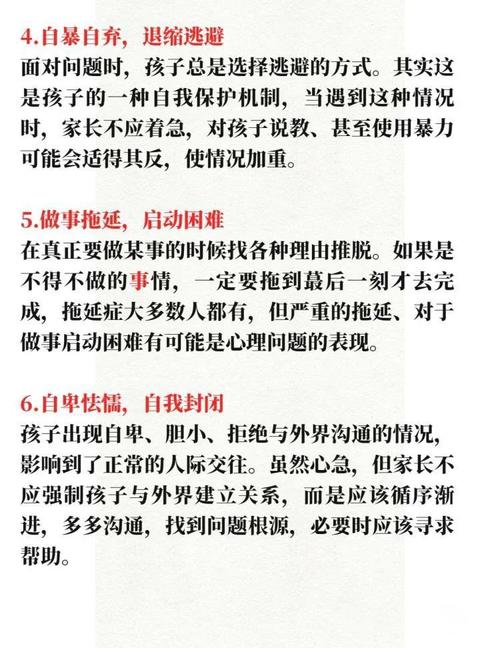

家长疏导的常见误区诊断

-

过度关注型:24小时监控学习状态,将家庭对话局限于成绩讨论,这类家长往往陷入"直升机式育儿"的误区,某心理咨询机构案例库显示,因此产生逆反心理的学生占比达38.7%。

-

比较激励型:"邻居家孩子"的类比式激励已成为亲子关系的隐形杀手,发展心理学研究表明,持续性比较会降低孩子的自我效能感,导致"习得性无助"的心理机制形成。

-

物质补偿型:用贵重礼物或出国旅游补偿学业压力,这种表层关怀反而强化了孩子的工具化认知,某重点中学班主任反馈,这类家庭的孩子更容易产生"成绩交易"的扭曲价值观。

-

放任自流型:"你自己看着办"的消极态度,本质是教育责任的逃避,追踪研究表明,这类家庭的孩子出现网络成瘾的概率是普通家庭的2.3倍。

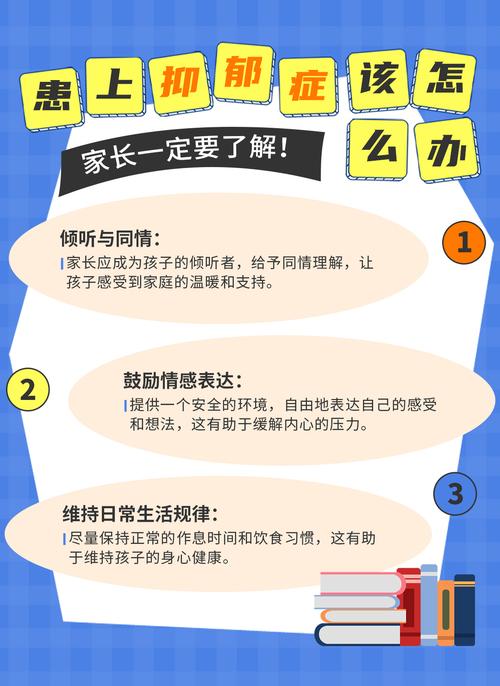

科学疏导的三大核心策略 (一)构建安全的情绪容器

-

建立非评判性倾听机制:每天设置15分钟"纯净对话时间",采用"嗯-然后呢-我理解"的三段式回应法,切记在倾听过程中保持眼神接触,身体前倾15度角的关注姿态。

-

创设家庭情绪日志:在客厅设置共享情绪板,使用不同颜色便签记录每日心情,某实验学校的家校共育项目显示,坚持3个月的家庭亲子冲突下降41%。

-

实施"问题外化"技术:将压力具象为"小黑狗"等象征物,通过绘画或沙盘进行情绪投射,艺术治疗师建议每周进行1次家庭集体创作。

(二)重构教育评价坐标系

-

制定动态成长档案:除成绩单外,记录运动习惯、阅读书目、志愿服务等多元维度,建议采用"3+2"记录法(3项进步+2项待改进)。

-

实施"优势显微镜"计划:每周发现孩子1个非学术性优势,如"今天你安慰同学的方式很暖心",积极心理学证实,持续6周的优势关注可使自尊水平提升27%。

-

设置弹性目标区间:将"必须考650分"转化为"争取630-670分"的区间式目标,神经科学研究表明,这种设定能降低42%的考试焦虑水平。

(三)锻造心理抗压能力

-

建立压力可视化系统:用温度计图表量化压力值,共同制定"减压锦囊",包含深呼吸法、音乐疗法等5种应急方案。

-

开展家庭抗逆训练:每月组织1次户外挑战活动,如徒步10公里或露营体验,户外教育专家指出,自然环境能激活大脑前额叶的调节功能。

-

植入成长型思维模式:将"我做不到"转化为"我暂时还没找到方法",斯坦福大学实验证明,这种语言转换能使问题解决效率提升35%。

特殊情境应对手册 当孩子出现极端情绪时:

- 实施"安全岛"技术:准备装有照片、香囊等物件的应急盒

- 采用"蝴蝶拍"安抚法:交叉双臂轻拍肩膀,配合深呼吸

- 启动"颜色扫描"练习:依次观察环境中5种颜色的物体

当孩子拒绝沟通时:

- 改用"第三空间"对话:在书店咖啡区或公园长椅进行交流

- 尝试"平行活动"沟通:边拼图边聊天降低防御心理

- 使用"书信桥梁":通过交换日记本传递想法

专业支持系统搭建指南 家长需要建立三级预警机制:

- 观察层:识别持续两周以上的睡眠障碍、食欲骤变等生理信号

- 行动层:定期与班主任、心理教师保持信息互通

- 干预层:掌握当地心理热线及专业机构信息

在这个充满不确定性的成长季节,家长的角色应当从"压力传导者"转变为"心灵缓冲垫",教育不是一场短跑冲刺,而是一次需要智慧导航的远航,当我们用理解的土壤培育、用耐心的雨露浇灌,终将见证年轻的生命在压力中绽放出独特的光华,正如著名教育家苏霍姆林斯基所说:"真正的教育是让每个孩子都能听见自己生命拔节的声音。"