在心理咨询室见到14岁的小宇时,他正机械地划动着手机屏幕,面对"将来想成为什么样的人"的提问,给出的回答是"不知道,随便",这个场景折射出当代青少年普遍存在的心理困境:在物质充裕的时代,越来越多的孩子像失去罗盘的航船,在人生的海洋中漫无目的地漂泊,作为教育工作者,我们需要超越表面的"懒散""不上进"等标签,深入探究这种现象背后的心理机制。

被遮蔽的成长真相 某重点中学的跟踪调查显示,65%的高中生无法清晰描述自己的兴趣方向,这种现象在小学高年级阶段已初现端倪,表面上的"缺乏目标"实质是多重因素交织的结果:过度保护的家庭环境蚕食了孩子的决策能力,代际传递的焦虑扭曲了成长动机,单一的评价体系消解了自我价值认知,更值得警惕的是,当前教育生态中存在三个典型误区:

- 目标替代:家长将自身期待包装成"为你好"的目标体系

- 价值绑架:用物质奖励置换内在动机的养成

- 经验剥夺:以"少走弯路"为名剥夺试错机会

破译动力的底层密码 根据德西(Deci)和瑞安(Ryan)的自我决定理论,真正的内在动力源于三大心理需求的满足:自主感(Autonomy)、胜任感(Competence)和归属感(Relatedness),实践中发现,动力缺失的孩子往往存在三个根本性缺失:

- 自我认知断层:在标准化评价中失去个性坐标 案例:获得机器人竞赛冠军却坚持"这是父母要求"的初二学生

- 情感需求遮蔽:成就焦虑掩盖真实心理诉求 数据:某市青少年心理热线统计显示,42%的厌学咨询最终溯源至家庭情感忽视

- 价值感错位:将自我价值等同于外部认可 现象:"优秀学生"在进入大学后出现持续性迷茫

重建动力的教育实践

-

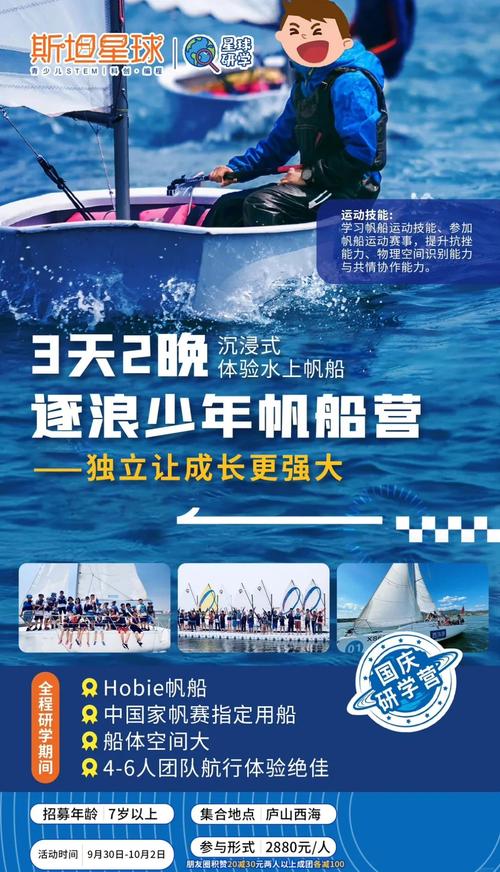

建立情感联结:修复动力源泉 • 非评判式倾听:每天15分钟"只听不说"的对话训练 • 共同经历创造:家庭厨艺日、户外探险等非功利性活动 • 案例:通过三个月亲子露营改善关系的抑郁倾向青少年

-

搭建探索阶梯:培育自主能力 • 兴趣引导术:设计"100小时探索计划" • 微目标体系:将大目标分解为可操作的阶段性任务 • 职业体验日:真实工作场景的沉浸式认知 • 实践案例:某中学"职业影子计划"提升学生目标清晰度37%

-

重构价值坐标:建立成长型思维 • 多元评价体系:建立包含6个维度的"成长雷达图" • 失败教育:设计"最有价值的失败"分享会 • 价值澄清训练:使用"生涯幻游"等心理技术 • 数据支持:持续进行成长型思维训练的学生,目标坚持度提升2.3倍

静待花开的智慧 在深圳某创新学校开展的五年追踪研究显示,获得充分探索空间的学生,在高中阶段展现出更强的目标导向性,这个发现印证了蒙特梭利的教育观察:准备好的环境比刻意的教导更能激发成长潜能,教育者需要理解的悖论在于:当我们停止用成人世界的焦虑去填塞孩子,真正的动力才会破土而出。

教育的本质是唤醒而非灌输,当我们拆解掉"标准答案"的思维枷锁,当家庭成为安全试错的港湾,当社会提供多元的价值参照,那些暂时迷失的年轻灵魂自会找到属于他们的星辰大海,这个过程需要教育者保持审慎的耐心——就像农人深谙作物生长的节律,我们也该给孩子留出足够的生长周期,毕竟,找到人生方向这件事,从来都不是一场竞速赛,而是一场发现自我的珍贵旅程。