在盛唐诗歌的璀璨星河中,有这样一位诗人:他存世诗作仅六首,却有两首入选当代中小学语文教材;他未曾进士及第,却被誉为"四大边塞诗人"之一;他生平记载不足千字,却在敦煌遗书中留下珍贵手迹,这就是王之涣,一个用最精简的笔墨勾勒盛唐气象的诗人,拂去历史的尘埃,这位"诗坛隐士"的生平轨迹与艺术成就,恰似其笔下的"黄河入海流",在千年时光中奔涌不息。

家世考辨:门荫制度下的仕途起点

(一)太原王氏的郡望传承

据洛阳出土的《唐故文安郡文安县尉王公墓志铭》记载,王之涣(688-742)祖籍晋阳(今太原),属太原王氏分支,这个自汉魏以来"世为右姓"的望族,在隋唐之际虽已式微,但郡望意识仍深刻影响着士人的身份认同,其五世祖王隆之后任绛州龙门县令,这一地方官职的世袭特征,为理解王之涣的人生选择提供了重要线索。

(二)门荫入仕的特殊路径

与多数盛唐诗人不同,王之涣未走科举正途,唐代"凡品子任杂掌及王公以下亲事、帐内劳满而选者,七品以上子,从九品上叙"的门荫制度,成为这位世家子弟的进身之阶,他初任冀州衡水主簿,这个从九品上的职位虽卑微,却是理解其"耻困场屋"心态的关键——在科举制度日趋成熟的盛唐,门荫入仕者往往承受着特殊的身份焦虑。

宦海沉浮:一个诗人的仕隐抉择

(一)县尉生涯与辞官隐逸

天宝元年(742),五十四岁的王之涣获任文安县尉,这个主管治安的从九品下官职,与其"慷慨有大略,倜傥有异才"的性格形成鲜明反差,靳能撰写的墓志铭记载其"在职以清白著,理人以公平称",但诗人最终选择"化鹤一去,唯留余迹于厅宇",这种"中年弃官"的行为模式,在盛唐诗人群体中颇具代表性,折射出功名理想与现实政治的深刻矛盾。

(二)漫游生涯的文学地理

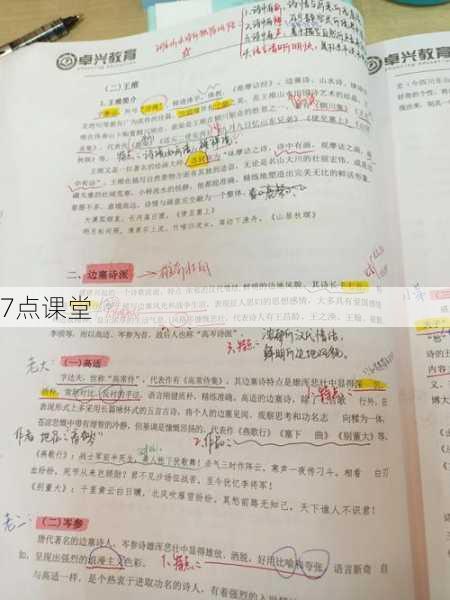

辞官后的王之涣开启长达十五年的漫游生涯,从并州到蓟门,从河西到陇右,他的足迹遍布唐代北部边疆,这种特殊的人生经历,使其诗歌既不同于高适的军旅纪实,也有别于岑参的异域想象,玉门关外的羌笛、阴山脚下的战马,都成为诗人建构诗歌意象的素材库。

旗亭画壁:盛唐文坛的权力场域

(一)诗名传播的社交网络

《集异记》记载的"旗亭画壁"故事虽属小说家言,却折射出重要史实:王之涣的诗作在当时已被广泛传唱,唐代"歌诗合为事而作"的创作传统,使得优秀诗作往往经由乐工歌伎传播,这种特殊的传播机制,解释了为何存诗极少的王之涣能在当时获得"传乎乐章,布在人口"的声名。

(二)诗人交游圈的文学互动

新出土墓志显示,王之涣与王昌龄、高适、崔颢等诗人交谊深厚,他们共同参与的"诗酒唱和",构成了盛唐诗坛最具活力的创作群落,这种文人集团式的创作生态,既催生了边塞诗派的艺术自觉,也塑造了独特的诗歌竞争机制——正如《唐才子传》所载"之涣与王昌龄、高适饮观妓,赌唱众人诗"。

诗艺探微:减法艺术的巅峰

(一)意象经营的减法哲学

对比岑参《白雪歌》的瑰丽铺陈,王之涣的边塞书写呈现出惊人的简练。《凉州词》仅用"黄河远上白云间"七字,就完成了从微观到宏观的空间转换,这种"举重若轻"的意象经营,暗合道家"大道至简"的美学追求,在盛唐诗歌中独树一帜。

(二)声律实验的先锋性

《登鹳雀楼》的平仄配置打破了初唐以来的格律窠臼:首联"白日依山尽,黄河入海流"采用仄起仄收式,尾联"欲穷千里目,更上一层楼"转为平起平收,这种突破性的声律实践,比杜甫的"拗体"探索早半个世纪,展现出盛唐诗人对诗歌形式的自觉革新。

经典重构:跨时空的接受史

(一)敦煌写本的物质见证

1900年敦煌藏经洞发现的唐抄本《凉州词》,将这首诗的传播史前推至中唐以前,写本中"黄沙直上白云间"的异文,引发了持续百年的版本争论,这种文本变异现象,既反映了口头传播对诗歌文本的塑造,也见证了中国古典诗歌在书写文化中的流动性。

(二)东亚文化圈的接受图谱

日本平安时代《千载佳句》收录"黄河远上白云间",朝鲜李朝诗人徐居正将"更上一层楼"化用为"更上元龙百尺楼",这些跨文化传播的个案,构建起以王之涣诗歌为节点的东亚汉文学网络,直至当代,新加坡教材仍将《登鹳雀楼》作为汉语启蒙读物,彰显其超越时空的文化生命力。

余论:寻找盛唐精神的当代回响

站在鹳雀楼重建的仿唐阁楼上远眺,王之涣描绘的山水意境早已融入民族集体记忆,这位存诗最少的一流诗人,用最精炼的语言道出了最深邃的生命体验:在"白日依山"的有限性中追寻"千里目"的超越,于"春风不度"的苍凉里坚守人文温度,当我们重读"欲穷千里目,更上一层楼",不仅是在赏析唐诗艺术的巅峰之作,更是在触摸一个民族永不停息的精神攀登。