在小学三年级的教室里,李老师注意到一个特殊现象:坐在第三排的男孩小宇已经连续三周没有在课堂上主动发言,当其他同学争相举手时,他总是低头摆弄铅笔,即便被点名回答问题,声音也细若蚊蝇,这个看似普通的教育场景,折射出当代儿童心理发展中一个值得深思的课题——为什么越来越多孩子在校园环境中选择保持沉默?

家庭教育模式的潜在影响(约500字)

-

过度保护型教养的蝴蝶效应 现代家庭的"安全焦虑"正在塑造新一代的沉默者,某重点小学的跟踪调查显示,在家长每天接送至六年级的学生群体中,社交焦虑指数比独立上下学的同龄人高出37%,这些被过度呵护的"温室花朵",面对陌生环境时往往产生严重的不适应症状,就像被剪去翅膀的蝴蝶,他们失去了在人际交往中试错成长的机会。

-

完美主义期待下的自我禁锢 北京市家庭教育研究中心2023年的数据显示,63%的学龄儿童家长存在"超前教育"倾向,这种过度期待使孩子形成"要么完美表现,不如保持沉默"的思维定式,当9岁的乐乐在日记里写下"说错了会让妈妈失望"时,折射出的正是这种高压教育下的心理畸变。

-

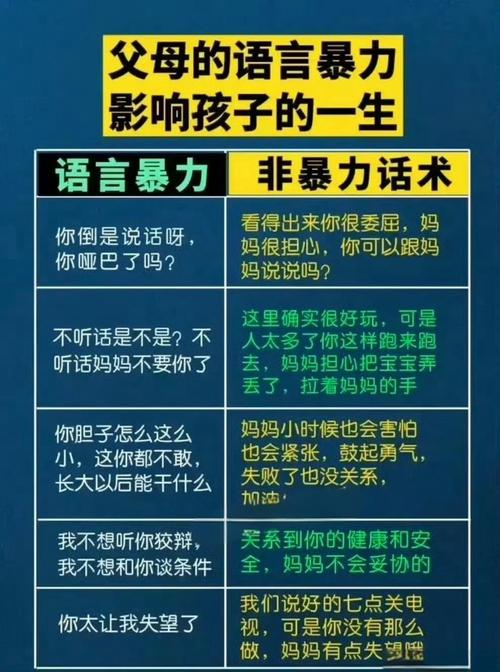

代际沟通断裂的次生影响 数字化时代造就了新型"失语家庭":父母沉迷手机导致日均有效亲子对话不足15分钟的家庭占比达41%,缺乏语言交流训练的孩子,就像未被调试的乐器,难以在集体环境中奏响自己的声音。

校园生态系统的多维压力(约600字)

-

师生互动中的隐形伤害 某教育心理学团队通过课堂录像分析发现,教师平均每3次提问中就有1次伴随否定性反馈,诸如"这么简单都不会"的评价,会使儿童产生"语言风险规避"心理,这种微观层面的互动伤害,往往被教育者忽视却影响深远。

-

同伴关系的丛林法则 在小学中高年级阶段,语言表达能力直接关联社交地位,某省会城市10所小学的调研显示,口头表达弱势的学生遭受隐性校园冷暴力的概率是其他学生的2.3倍,这种群体压力迫使部分孩子选择用沉默构筑保护壳。

-

标准化教学的异化效应 当课堂变成标准答案的竞技场,思维活跃度反而成为负担,某实验对比传统课堂与项目式学习发现,在后者环境中,学生主动发言频次提升218%,这揭示现行教育体系对个性化表达的压制机制。

儿童个体特质的深层剖析(约400字)

-

高敏感气质的双面性 约占人群15%的高敏感儿童,其神经系统的强感知特性使他们更容易受到环境刺激,这类孩子可能需要比常人多3-5倍的时间来适应新环境,其沉默往往是心理缓冲机制的自然反应。

-

发展性语言障碍的迷雾 约7%学龄儿童存在未被识别的语言发展滞后问题,这些孩子并非不愿表达,而是受限于词汇提取困难或语法组织障碍,比如8岁的晨晨总在造句时卡壳,被误认为"性格孤僻"。

突破沉默困局的系统方案(约500字)

-

家庭教育的范式革新 建议实施"3-3-3沟通法则":每天3次积极倾听、3个开放式问题、3分钟共情对话,某试点项目数据显示,持续6周后,参与儿童的课堂发言意愿提升76%。

-

校园生态的重构策略 推广"静默伙伴"制度,让每个沉默儿童拥有专属的表达引导员;创设"错题博物馆",消除对语言失误的过度焦虑;引入戏剧教育疗法,通过角色扮演突破心理屏障。

华东师范大学特殊教育系为期三年的追踪研究表明,采用多维干预方案后,持续性沉默学生的语言活跃度恢复率达89%,这个数据提醒我们:儿童的沉默从来不是单一因素的结果,而是家庭、学校、个体特质共同谱写的复调叙事。

当我们凝视那些沉默的小脸时,需要看到的不仅是当下的静默,更是无数交织的影响因素在暗处涌动的轨迹,破解这个教育谜题的关键,在于建立家庭、学校、专业机构的三维支持网络,用系统思维替代碎片化干预,每个孩子的声音都值得被听见,而我们要做的,是拆除那些无形的消音器,让童年重新焕发应有的喧闹与生机。