当"害怕"成为高频词

深夜十点的客厅里,5岁的朵朵第5次从卧室跑出来,带着哭腔说"妈妈我害怕",正在加班的王女士看着未完成的工作报表,无奈地叹了口气,这样的场景在当代家庭中愈发常见,38%的学龄前儿童家长反映孩子每周至少出现3次明显的恐惧表现,当"害怕"成为高频词,我们是否真正读懂了这些稚嫩话语背后的成长密码?

成长必修课:解码不同年龄段的恐惧图谱

2-4岁阶段(皮亚杰前运算阶段初期): 幼儿开始建立客体永久性认知,却无法区分现实与想象,衣柜的阴影可能幻化成怪兽,马桶的冲水声被脑补成洪水呼啸,这个阶段79%的恐惧对象具有"具象化幻想"特征,典型表现为怕黑、怕独处、怕特定物品。

5-7岁阶段(埃里克森学龄期初期): 随着社会性发展,儿童开始关注死亡、灾难等抽象概念,调查显示62%的一年级学生会突然询问"人死了会怎样",对自然灾害的恐惧发生率较幼儿期提升3.2倍,此阶段恐惧往往与认知飞跃同步发生,是思维抽象化的副产品。

8-12岁阶段(鲍尔比依恋理论中的"自主探索期"): 社会比较压力激增,恐惧呈现"现实转向"特征,怕成绩不好、怕被同学嘲笑、怕父母离婚等社会性焦虑占比达58%,生理上伴随手心出汗、心跳加速等应激反应,与青春期前荷尔蒙变化形成复杂交互。

恐惧的三大根源解码

生理密码: 杏仁核与前额叶皮层的发育时差是关键,掌管情绪反应的杏仁核在3岁时达成人80%体积,而负责理性调控的前额叶到25岁才完全成熟,这种神经发育不同步,使儿童如同"油门灵敏却刹车失灵的汽车",容易陷入恐惧循环。

心理机制: 泛灵思维(animism)让玩具熊"活过来",魔法思维(magical thinking)使孩子坚信"我说的话会导致坏事发生",4-6岁儿童中,83%曾因自己的"坏念头"产生负罪感,这种心理特征加剧了非理性恐惧。

环境变量: 家庭情感氛围的量化研究显示,父母争吵频率每增加1次/周,儿童恐惧表现出现概率上升18%,电子设备的过度暴露更需警惕——接触恐怖内容的儿童,夜间惊醒频率是普通儿童的2.7倍。

家长的六大应对误区

误区1:否定感受 "这有什么好怕的"式的回应,会激活边缘系统的防御机制,fMRI扫描显示,当恐惧被否定时,儿童大脑的岛叶皮层活跃度激增47%,意味着生理性痛苦的真实存在。

误区2:过度保护 立即关灯、取消所有独处机会等保护行为,会强化儿童的"危险认知",追踪研究表明,接受过度保护的儿童,恐惧持续时间平均延长4.2个月。

误区3:强化恐惧 "再哭就让怪物抓走你"的恐吓,会在海马体形成创伤记忆,这类儿童在青少年期出现广泛性焦虑障碍的风险增加2.3倍。

科学应对四维策略

认知重塑法: 采用"恐惧温度计"可视化工具:让孩子给害怕程度打分(0-10分),当他说"怕打雷有8分"时,引导回忆"上次雷雨后来发生了什么",用事实逐步消解灾难化想象。

渐进暴露疗法: 以怕黑为例,分阶段训练:①白天拉窗帘讲故事→②傍晚开小夜灯游戏→③关灯后手握"勇气石"5分钟,每阶段达成后颁发自制勋章,促进自我效能感提升。

游戏疗愈方案: "恐惧转化"角色扮演:让孩子给害怕的事物起滑稽名字(如"咕噜怪"),用毛绒玩具演绎战胜过程,研究证实,游戏治疗可使恐惧强度降低60%以上。

环境调控技术: 创建"安全岛"空间:配备孩子自选的安抚物(如妈妈手帕、玩偶),当恐惧来袭时引导其进入该区域,神经反馈实验显示,此类空间能使皮质醇水平在15分钟内下降34%。

特殊情境应对指南

夜间恐惧: 实施"渐进撤退计划":第一周坐床边陪伴→第二周坐门口→第三周在走廊可见处,配合"守护者"仪式(如睡前给玩具士兵"布置守卫任务"),有效改善入睡困难。

社交恐惧: 采用"社交拼图法":将集体活动分解为问好、分享玩具、参与游戏等步骤,每完成1项贴1枚贴纸,社交焦虑量表(SASC-R)测试显示,该方法能使焦虑指数降低42%。

死亡恐惧: 借鉴存在主义疗法,用自然现象做隐喻:"就像树叶春天生长,秋天落下,生命会变成新的形式存在",避免使用"去很远地方"等模糊表述,防止产生被抛弃幻想。

何时需要专业介入

出现以下信号需及时寻求帮助:恐惧持续超6个月、伴随尿床等退行行为、影响正常社交学习、出现强迫仪式(如反复检查门窗),儿童心理咨询师会采用沙盘治疗、艺术治疗等非语言手段,配合生物反馈训练,有效改善神经敏感度。

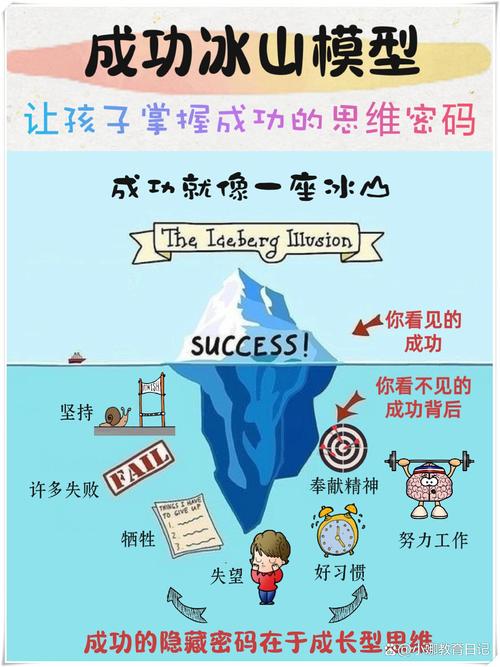

恐惧背后的成长礼物

每个"我害怕"的瞬间,都是儿童建构心理免疫系统的契机,当我们不再把恐惧视为问题,而是看作发展的信使,就能将此刻转化为培育心理韧性的黄金时刻,那个缩在被子里的孩子,正在完成人类百万年来刻在基因里的生存演习——而我们,是他们最可靠的安全基地。