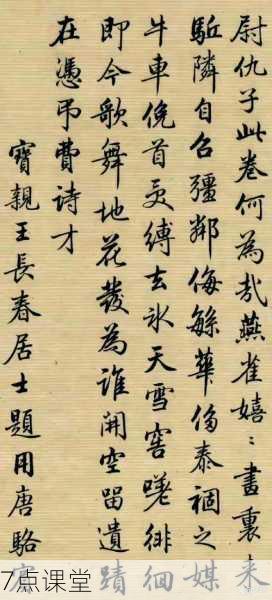

寒门才子的诗歌人生

骆宾王(约638—684),这位出身寒门的江南才子,用其短暂却璀璨的一生在初唐文坛上书写了浓墨重彩的篇章,作为"初唐四杰"中创作成就最为突出的诗人之一,他的诗歌创作始终保持着与生命轨迹的高度契合,从七岁咏鹅的神童到长安宦游的才子,从西域边塞的参军到扬州起义的幕僚,最终在政治风波中消逝的传奇经历,都在他的诗篇中留下了深刻的印记,今存《骆临海集》收录的百余首诗歌,犹如一幅徐徐展开的初唐社会画卷,既有对个人命运的深刻思考,也折射出时代变迁的波澜壮阔。

童趣天成:《咏鹅》的永恒魅力

公元645年的浙江义乌,七岁的骆宾王在池塘边脱口而出的《咏鹅》,成为了中国诗歌史上最富童趣的经典之作。"鹅,鹅,鹅,曲项向天歌,白毛浮绿水,红掌拨清波。"这首看似简单的五言绝句,实则蕴含着精妙的艺术构思,诗人通过"曲项"的动态勾勒出鹅的优雅姿态,"白毛"与"绿水"的色彩对比营造出清新明快的画面感,"红掌"的细节特写更添生动趣味,这种对自然物象的敏锐观察和精准捕捉,展现了诗人与生俱来的艺术天赋,值得注意的是,这首诗虽然创作于童稚时期,但已初现其诗歌创作的两个重要特征:对物象特征的精准把握和色彩语言的巧妙运用。

金戈铁马:边塞诗的壮阔情怀

龙朔二年(662年),骆宾王随薛仁贵远征西域的经历,催生了他创作中最具阳刚之气的边塞诗篇。《从军行》中"弓弦抱汉月,马足践胡尘"的雄浑意象,《夕次蒲类津》里"晚风连朔气,新月照边秋"的苍茫意境,都展现出与其他宫廷诗人迥异的艺术风格,这些作品突破了六朝以来宫体诗的浮艳之风,在诗歌题材和艺术表现上实现了双重突破,尤其是《边城落日》中"野昏边气合,烽迥戍烟通"的描写,不仅展现了壮阔的边塞风光,更通过"孤城当瀚海,落日照祁连"的宏大视角,塑造出雄浑悲壮的诗歌意境,为盛唐边塞诗的繁荣奠定了基础。

囹圄绝唱:《在狱咏蝉》的生命咏叹

仪凤三年(678年),因言获罪的骆宾王在狱中写下了堪称唐代咏物诗典范的《在狱咏蝉》。"露重飞难进,风多响易沉"的绝妙双关,将秋蝉的生存困境与诗人的政治遭遇完美融合,诗中"无人信高洁,谁为表予心"的诘问,既是对个人清白的申辩,也是对黑暗现实的控诉,这首诗在艺术上达到了物我合一的至高境界:蝉的羽化象征着诗人对精神超脱的追求,"重露"与"劲风"暗喻着现实政治的重压,这种托物言志的手法,不仅继承了屈原《橘颂》的文学传统,更开创了唐代咏物诗的新范式,值得关注的是,诗前长达三百余字的骈体序文,以"声以动容,德以象贤"起兴,通过考据蝉的物性特征,为全诗奠定了深沉悲怆的情感基调。

多元题材:诗人的人文关怀

在边塞诗与咏物诗之外,骆宾王的创作还涉及多个重要题材,他的送别诗《于易水送人》化用荆轲典故,"昔时人已没,今日水犹寒"的时空交错,将历史悲情与现实感慨熔铸一炉,咏史诗《帝京篇》以"山河千里国,城阙九重门"开篇,铺陈长安的繁华盛景,却在结尾发出"古来荣利若浮云,人生倚伏信难分"的深沉感慨,展现出对历史兴亡的深刻思考,山水诗《晚泊江镇》中"荷香销晚夏,菊气入新秋"的自然描写,既延续了谢灵运的山水诗传统,又注入了唐人特有的生活情趣,这些作品共同构成了诗人丰富立体的创作面貌,显示出其驾驭不同题材的艺术功力。

艺术成就:承前启后的诗史地位

骆宾王的诗歌艺术成就主要体现在三个方面:首先是声律技巧的娴熟运用,他的五言律诗在平仄对仗方面已接近成熟形态;其次是比兴手法的创新发展,将传统的托物言志提升到物我交融的新高度;再者是叙事长诗的开拓之功,《帝京篇》等长篇歌行体作品,为后来白居易《长恨歌》的创作提供了重要借鉴,明代胡应麟在《诗薮》中评价其诗"气象雄杰,构思精沉",清代陈熙晋在《骆临海集笺注》中指出"临海诗骨气清刚,不染梁陈习气",这些评价都准确揭示了骆宾王诗歌的艺术特质及其在唐诗发展中的枢纽地位。

余韵悠长:诗魂不灭的文化传承

骆宾王诗歌的生命力,不仅体现在文学史的地位上,更在于其作品持续的文化影响力。《咏鹅》作为启蒙教材流传千年,塑造了无数中国人的诗歌启蒙记忆;《在狱咏蝉》成为后世文人寄托理想人格的精神符号;那些充满英雄气概的边塞诗句,至今仍在激发着人们的爱国情怀,这位命运多舛的诗人,用他的诗篇完成了对个体生命的超越,在中华文化长河中留下了永恒的精神印记,当我们重读这些穿越千年的诗句时,不仅能感受到初唐时代的脉搏跳动,更能触摸到一个诗人永不屈服的精神世界。