当孩子拒绝踏入校门:一个需要被理解的世界

清晨七点,母亲第三次敲响卧室门,门后传来14岁小雨沙哑的声音:"别管我,我就是不去!"书包静静躺在玄关,里面装着未完成的数学试卷和揉皱的月考排名单,这样的场景正以26.8%的年增长率出现在城市家庭中(《2023青少年心理健康白皮书》),初中阶段成为厌学情绪爆发的"高危期"。

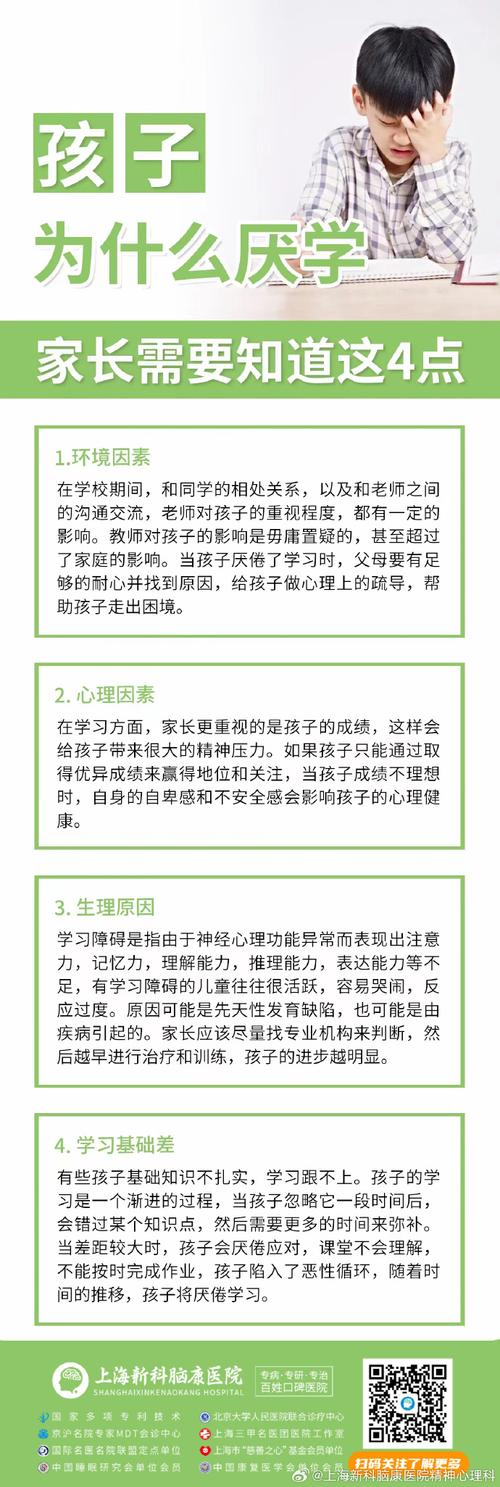

这个被心理学家称为"心理断乳期"的阶段,孩子们正在经历大脑前额叶皮质的高速重构,此时的厌学行为绝非简单的"叛逆",而是多重压力在生理、心理层面的集中爆发,家长需要穿透表象,看到三个维度的深层诱因:

学业维度:当课程难度从"理解知识"转向"竞争排名",某重点中学的跟踪调查显示,初二学生的日均有效学习时间达11小时,但知识吸收效率反而下降17%,这种高投入低产出的困境,极易引发"习得性无助"。

社交维度:青春期特有的"假想观众"心理,使得课堂提问、课间活动都成为心理剧场,北京某区教育局的匿名调查揭示,34%的初中生曾因"担心被嘲笑"而逃避课堂互动。

生理维度:褪黑素分泌周期比成人延迟2小时的生理特性,导致70%的初中生处于慢性睡眠剥夺状态,这种生理性疲惫与情绪调节能力的下降形成恶性循环。

解码行为背后的心理信号系统

厌学行为是青少年发出的加密求救信号,家长需要掌握专业的解码方式:

躯体化表达识别法

当孩子频繁出现晨起腹痛、头痛却无器质性病变时,需警惕"学校恐惧症",上海儿童医学中心的临床数据显示,这类症状在周一早晨的出现概率是周五的3.2倍。

数字行为分析法

观察电子设备使用曲线:突然激增的夜间游戏时长(超过平日晚3小时)、凌晨社交软件活跃度提升,往往预示现实社交受挫,某教育科技公司的监测数据显示,厌学倾向学生凌晨1-3点的APP使用时长是普通学生的2.7倍。

话语模式转变监测

注意特定词汇频率变化:"没意思"出现频次增加可能指向意义感缺失;"反正也..."句式增多暗示自我效能感降低,语言分析软件显示,抑郁倾向青少年的否定词使用量是正常群体的1.8倍。

构建支持系统的四维介入模型

第一维度:认知重塑

实施"三日观察法":记录孩子情绪波峰时段(通常出现在周日晚间和考试前2天),建立"压力预测日历",采用"认知解离"技术,将"我必须考好"转化为"我注意到自己在担心考试"。

第二维度:生理调节

设计"睡眠债偿还计划":周末补觉不超过2小时,逐步调整昼夜节律,引入高强度间歇运动(HIIT),研究证实每日20分钟HIIT可使皮质醇水平降低24%。

第三维度:关系重构

创建"第三空间对话":在咖啡馆、公园等非家庭环境开展每周1次平等对话,使用"情绪温度计"工具(1-10分打分法),降低情绪表达门槛。

第四维度:价值重建

开展"微成就认证":将"按时起床"等基础行为纳入奖励系统,某实验项目显示,持续8周的微成就记录可使自我认同感提升38%。

关键干预时机的黄金72小时

当孩子连续3天拒绝上学,即进入心理危机干预窗口期,建议采取分级响应机制:

第一阶段(24小时内)

启动"暂停协议":签署书面约定,明确休息时限(不超过3天),同步联系班主任报备,避免形成逃避惯性。

第二阶段(48小时内)

进行"校园要素拆解":用思维导图梳理厌恶源(教师、同学、课程等),找出最小压力单元,曾有案例通过调换座位使复学成功率提升40%。

第三阶段(72小时内)

制定"渐进式复学方案":从旁听1节课开始,配合"安全出口"设置(如约定应急接送电话),临床数据显示,阶梯式暴露疗法可使复学适应期缩短60%。

超越复学:构建终身学习力的生态体系

真正的教育干预不应止于重返校园,而需着眼构建可持续的学习生态系统:

多元智能开发计划

通过加德纳多元智能测评,某实验班将机械记忆时长降低35%,通过项目式学习(PBL)使知识留存率提升至68%。

社会情感能力课程

引入"冲突解决工作坊",使用角色扮演技术模拟校园社交场景,跟踪显示参与者的人际困扰减少52%。

家庭能量管理系统

建立"情绪资产负债表",记录家庭成员的情感收支,某家庭教育实验显示,实施三个月后亲子冲突下降41%。