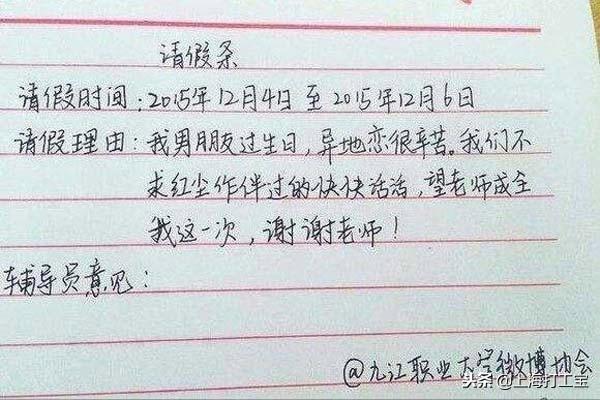

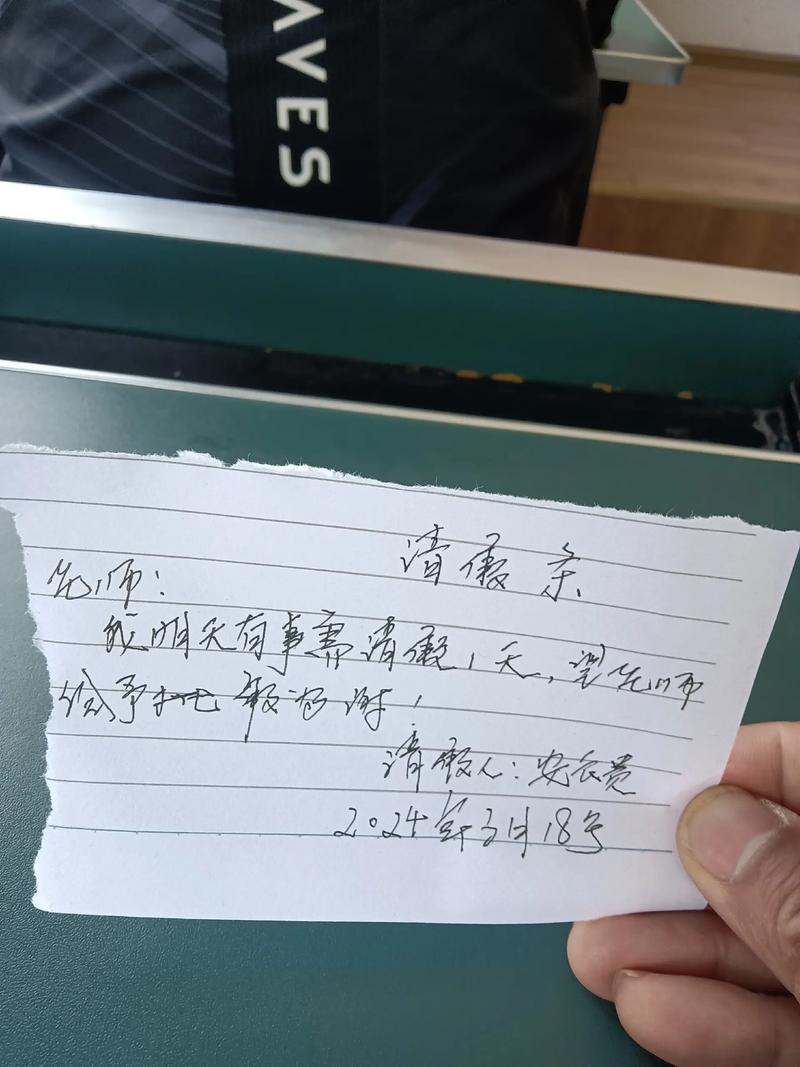

高三学生陈航推开书房门,将一张被汗水微微浸湿的请假条放在桌上,声音低沉:“妈,我明天想请假一天。”母亲看着那张单薄的纸条,心脏骤然收紧——距离高考仅剩90天,那张揉皱的请假条,瞬间在安静的屋子里激起无声惊雷。

面对请假条,家长们的反应往往复杂:严厉驳回者,担忧请假成为懈怠的缺口;立即妥协者,唯恐严苛成为压垮孩子的最后一根稻草,高三孩子请假这一行为,早已悄然超脱了课堂纪律的范畴,它是一份需要破译的成长密电,一次对家庭教育智慧的深度检验。

高三岁月:压力之下,心灵深处未言说的呼唤

高三,绝非单纯的知识冲刺赛道,在那些沉默堆积的试卷与日益减少的倒计时数字背后,隐藏着远比分数更沉重的现实:

- 学业重压如影随形: 日复一日的题海战术与密集考试,早已将时间压缩得密不透风,长期睡眠不足成为常态,许多学生眼中常驻疲惫的黑眼圈,身体如同被无形重担拖拽前行,每一步都沉重异常。

- 心理暗涌激荡: 超过60%的高三学生坦言存在显著焦虑症状,对成绩排名的过度关注、对未知未来的迷茫、对父母期望的恐惧……这些无形压力如同细密的藤蔓缠绕心间,78%的孩子更曾出现头痛、胃痛等“躯体化”表现,身体代替心灵发出求救信号。

- 情感孤岛困境: 当所有话题都围绕分数旋转,孩子们常陷入“无人可诉”的孤独境地,一位女生在心理咨询中坦言:“成绩一下滑,家里空气都凝固了,我像做错事的孩子,只能把自己关起来。”这种压抑的沉默,往往比激烈的冲突更令人窒息。

此时的一张请假条,早已不再是单纯的休息请求,它或许是一声疲惫的叹息,或许是一次勇敢的求助信号,甚至可能是一次对自我存在价值的迷茫探索,家长若仅将其视为纪律的挑战,则可能错失孩子心灵深处传来的重要讯息。

智慧抉择:穿透表象,洞察请假背后的真实光谱

面对请假请求,家长需要暂时放下焦虑,化身冷静而敏锐的解码者,建立清晰的“三象限”请假评估体系:

-

健康与安全(必须准假象限):

- 身体突发状况: 发热、剧烈腹痛、意外受伤等明确生理信号,健康永远是第一优先级。

- 心理危机临界点: 当孩子情绪崩溃、长时间失眠或流露出绝望念头时,请假是必要的紧急干预措施,此时专业心理支持必须及时介入。

- 重要家庭事务: 如直系亲属重病需陪护、参与必要家庭仪式等,这些人生重要时刻不容错过,其情感价值远超几节复习课。

-

学习状态与目标(谨慎评估象限):

- 学习效率严重下滑: 孩子明确表示“脑子一片空白,完全看不进去”,此时强行坚持只会加深无效感与自我否定,短暂的休整是为更高效学习蓄能。

- 关键节点前的主动调整: 如重要模拟考或学科竞赛前夕,孩子有计划地申请短暂休整以恢复最佳状态,这种清醒的自我管理意识值得肯定与支持。

- 特定“成长型”需求: 例如参加一场与未来专业高度相关的短期讲座,或完成一个对其意义重大的个人项目,这些经历可能成为点燃内在驱动力的珍贵火种。

-

逃避与懈怠(暂缓或拒绝象限):

- 无明确缘由的频繁请假: 特别是伴随成绩下滑、沉迷网络等信号时,需警惕孩子是否陷入逃避漩涡。

- 因畏难情绪而退缩: 例如仅仅因惧怕某次小测验或讨厌某位老师而请假,这需要引导孩子直面挑战。

- 重要学习任务当天的请假: 如关键复习课、重要统练日,此时请假损失难以弥补,需要鼓励孩子学会责任担当。

沟通之道:构建心灵桥梁,在理解中靠近彼此

当请假需求来临,沟通方式本身即是重要的教育过程:

- 营造安全港湾: 放下评判,专注倾听,对孩子说:“我看到你的请假条了,愿意和我具体说说你的想法吗?”而非:“都要高考了,还想着请假?”孩子放下防御时,真实原因才会浮现。

- 深度探寻本源: 使用开放式提问:“最近感觉怎么样?”“是遇到了什么特别的事情,还是有身体不舒服?”避免诱导式提问如“是不是就是太累了想偷懒?” 一位父亲面对女儿莫名的请假要求,没有指责,只是温和陪伴散步,女儿最终哭诉:一次考试的失误让她对自我产生深度怀疑,害怕再次面对课堂,请假,竟是她保护自尊的脆弱铠甲。

- 坦诚表达关切: 分享家长的忧虑:“爸爸/妈妈理解你想休息,同时也担心错过关键内容影响进度,我们一起想想怎么平衡?” 让孩子感受到被理解,也明白家长的考量。

- 共同寻求最优解: 将决策过程变为合作,讨论:“如果休息一天,你计划如何安排能真正恢复?落下的内容我们怎么补救?”赋予孩子参与感与责任感。

超越准假:在请假缝隙中播种成长契机

当请假成为共识,家长的责任并未结束,而是开启了教育的另一扇门:

- 规划有意义的“空白”: 避免请假沦为无目的的懒散,若因疲惫请假,引导孩子制定合理作息:充足睡眠、轻松运动、接触自然,若因兴趣探索请假,可共同规划学习路径,例如参观相关大学实验室、访谈专业人士等,让请假成为拓展视野的窗口。

- 建立“返校缓冲机制”: 主动联系老师了解核心授课内容,帮助孩子梳理重点,归校初期可适当减轻额外作业量,关注孩子的心理适应状态。

- 挖掘请假背后的教育价值: 一次成功的请假处理,本身就是一堂生动的自我认知与管理课,与孩子复盘:“这次请假后,感觉恢复得如何?下次遇到类似情况,有没有更好的应对方法?” 引导孩子学习评估自身状态、规划时间、承担选择后果的能力。

教育之真谛:成全生命,而非雕刻模具

高三的最终目标,绝非仅仅是高考分数单上的数字,教育最深远的使命,在于点燃孩子内在的生命火焰,唤醒其自主成长的力量,当孩子鼓起勇气递上请假条的那一刻,他已在尝试掌握自己人生的方向盘。

著名教育家苏霍姆林斯基曾深刻指出:“教育者的使命,是让孩子对自己充满信心。” 每一次智慧的请假抉择,都是对这份信心的精心灌溉,孩子不是等待被填满的容器,而是渴望被点燃的火炬,过度控制与无限纵容皆不可取,唯有理解与引导方能照亮前路。

高三时光呼啸而过,那薄薄的请假条终将被岁月尘封,而其中蕴含的倾听、信任、共同决策的智慧,却将沉淀为孩子人格深处应对未来风浪的基石。

当孩子再次递上请假条时,愿我们能看见纸条背后那个鲜活、复杂、正在努力成长的灵魂,真正的教育智慧,就在这理解与成全的方寸之间。