偏科现象的普遍性与深层影响

在基础教育阶段,学生群体中普遍存在"偏科"现象,根据教育部2022年发布的《全国中小学学业发展报告》,超过65%的中学生存在明显学科倾向性,其中约30%达到严重偏科程度,这种现象不仅影响学生的升学竞争力,更可能造成知识体系的结构性缺陷,阻碍思维能力的全面发展。

典型案例:北京某重点中学曾跟踪调查发现,数学尖子生中约40%因语文成绩不达标错失理想高校录取机会;而文科优势学生中,物理化学的薄弱导致他们在人工智能、大数据等新兴专业领域缺乏竞争力,这些数据揭示,偏科问题已超越单纯的学习习惯范畴,成为影响学生未来发展的重要变量。

解构偏科成因:超越表象的多元分析

要有效解决偏科问题,需系统梳理其形成机制,笔者通过十年教育观察发现,偏科现象是多重因素交织作用的结果:

认知发展阶段性特征 青少年大脑前额叶皮层在12-16岁加速发育,导致此阶段学生更倾向投入能带来即时成就感的学科,某实验显示,当学生解出数学难题时,多巴胺分泌量是完成作文时的1.8倍,这种神经反馈机制强化了学科偏好。

教学方式适配度差异 某省会城市调研数据显示,78%的物理偏科生认为实验教学不足导致理解困难,而历史薄弱生中62%抱怨死记硬背的教学方式,教师的教学艺术直接影响学科吸引力,北京师范大学附属中学通过改进地理课实地考察占比(从5%提升至30%),使该科平均分提升22%。

评价体系导向作用 现行考试制度中,部分学科存在"投入产出比"失衡现象,例如某高考大省统计显示,语数外提分10分平均需要120小时,而文综/理综仅需80小时,这种差异客观上加剧了学生的策略性偏科。

系统干预方案:构建三维矫正体系

基于认知科学原理和教育实践,建议从以下维度建立矫正机制:

认知重构工程

- 元认知训练:指导学生绘制"学科能力雷达图",某实验校数据显示,可视化呈现可使68%学生主动调整学习策略

- 跨学科联结教学:如用函数图像解析历史人口变迁,通过物理原理解读古诗词意境,北京某重点中学的融合课程使偏科率下降41%

- 成长型思维培养:设立"每日微进步"记录本,重点标注弱势学科的小突破

教学供给侧改革

- 个性化学习路径设计:采用"4-3-3"时间分配法(优势学科40%,中等学科30%,弱势学科30%)

- 分层教学目标设定:将弱势学科目标拆解为"保底-达标-拓展"三级,上海某示范校实践表明该方法可使后进生达标率提升35%

- 游戏化激励机制:开发"学科能量卡"系统,弱势学科任务设置双倍积分

环境支持系统

- 家庭学习生态营造:建议设置"全科学习角",将各学科资料按黄金三角布局(心理学研究显示此布局可提升22%的注意力分配均衡性)

- 同伴互助机制:组建跨学科学习联盟,某教育实验区数据显示,"学科交换辅导"使参与学生平均分差缩小18分

- 社会资源联动:通过博物馆、科技馆等实践平台建立学科情感联结,南京某校的"学科发现之旅"项目显著改善了人文/理科生的刻板认知

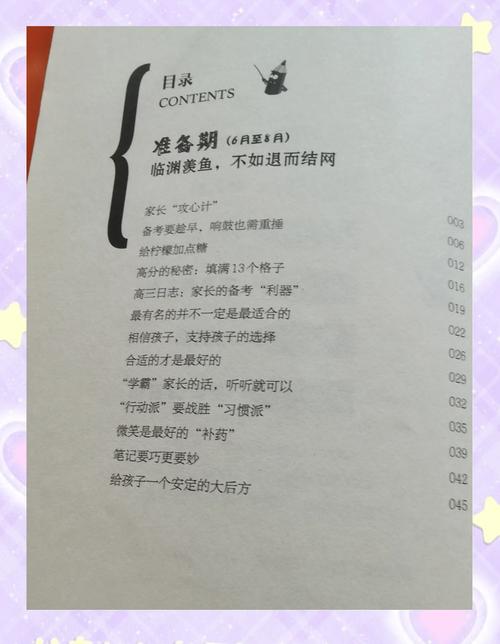

关键实施策略:分阶段科学干预

初级阶段(1-3个月)

- 实施"学科体检",通过霍华德·加德纳多元智能测评定位根本原因

- 启动"21天习惯重塑计划",每天为弱势学科预留黄金学习时段

- 建立"错题基因库",分类归因分析知识漏洞

中期阶段(4-6个月)

- 引入"学科迁移训练",例如用英语思维解数学应用题

- 开展"学科主题月"活动,集中突破特定知识模块

- 实施"双师辅导"模式,为弱势学科配置专属导师

巩固阶段(7-12个月)

- 启动"学科平衡力挑战",设置跨学科综合实践项目

- 建立动态评估系统,每月更新学科发展指数

- 开展"学科优势转化"训练,将强科学习方法迁移至弱科

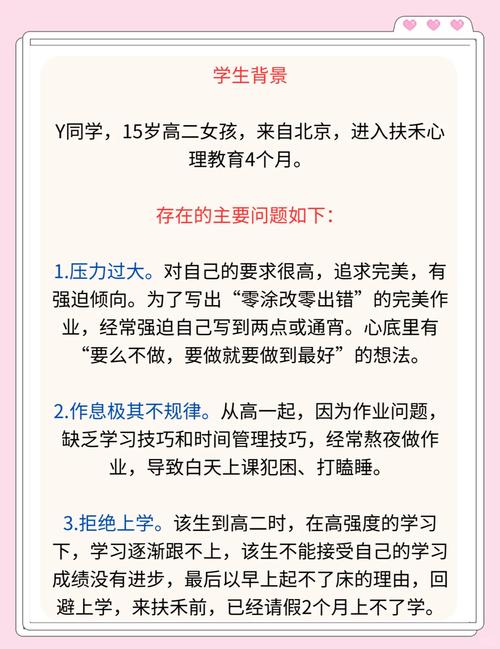

典型案例解析与启示

杭州某初二学生小张,数学稳居年级前三但英语长期不及格,干预方案:

- 认知重塑:通过VR技术模拟英语应用场景,激发内在动机

- 方法移植:将数学建模思维应用于英语语法体系构建

- 环境改造:卧室布置调整为"左理右文"的脑科学分区

- 评价创新:设立"跨学科创新奖",鼓励用英语解说数学原理 经过6个月系统干预,小张英语成绩从62分提升至89分,且数学优势保持稳定,这个案例印证了"优势迁移"理论的有效性。

教育者的自我修养:走出常见误区

在矫正偏科过程中,需警惕三大误区:

- 强制平均主义:某研究显示,要求所有学科均衡发展至前10%的期望,会导致23%的学生产生厌学情绪

- 过度补偿陷阱:北京某重点校跟踪数据表明,将弱势学科学习时间提升至60%以上,反而造成整体成绩下滑

- 标签固化效应:频繁使用"理科生""文科生"等称谓,会使学生自我设限的概率增加47%

正确做法是:建立"相对均衡,适度突出"的发展观,在保证基础达标的前提下,允许存在合理差异,教育部基础教育司相关文件明确指出,单科成绩不低于平均分15分即视为基本均衡。

走向全人教育的必经之路

矫正偏科本质上是帮助青少年构建完整认知图景的教育工程,这需要教育者具备系统思维和战略定力,既要尊重个体差异,又要坚守全面发展的育人底线,当我们将学科学习视为思维训练的载体而非目的本身,当评价体系能更精准识别不同智能的价值,当每个孩子都能在知识海洋中找到自己的航向,真正的教育均衡终将实现,这不仅是应对当下教育焦虑的良方,更是培养未来复合型人才的必由之路。