白话散文的开拓者与情感书写

在中国现代文学史上,朱自清(1898-1948)的散文创作犹如一泓清泉,以其真挚的情感和精湛的白话语言艺术,滋养了数代读者的精神世界,作为新文化运动的重要参与者,朱自清将古典文学的意境之美与现代白话的表达张力完美融合,开创了独具特色的散文范式,他的作品集不仅是文学研究的珍贵文本,更构成了中学语文教育体系中的重要基石,背影》《荷塘月色》等名篇已成为民族文化记忆的组成部分。

经典散文集全景解析

《背影》(1928) 这部奠定朱自清文学地位的散文集,收录了作者1920年代最具代表性的11篇作品,同名篇目《背影》以南京浦口车站的送别场景为切入点,通过对父亲臃肿背影的四次细节描写,构建出中国文学史上最动人的亲情书写,文中"黑布小帽""深青布棉袍"的服饰白描,"蹒跚地走到铁道边"的动作特写,将传统父子关系的含蓄表达推向新的美学高度,该篇目自1930年代入选中学课本至今,持续影响着中国人的情感表达方式。

《欧游杂记》(1934) 1930年代初朱自清游学欧洲的见闻录,收录《威尼斯》《罗马》等12篇游记,不同于传统山水笔记的写意风格,作者采用人类学田野调查般的严谨笔触,对欧洲建筑形制、城市肌理进行科学化描述,在《巴黎》一文中,作者精确测量圣日耳曼教堂的廊柱间距,详细记录巴黎圣母院玫瑰花窗的几何构图,这种融合实证精神与审美体验的写作方式,开创了现代游记散文的新范式。

《你我》(1936) 这部思想性散文集收录《论气节》《论雅俗共赏》等14篇杂文,展现朱自清作为知识分子的精神图谱,在《论书生的酸气》中,作者以自我解构的勇气剖析文人阶层的局限,提出"要将书袋里的死知识变成活智慧"的教育主张,该文集的语言风格由抒情转向思辨,大量运用反讽、悖论等修辞手法,体现了1930年代知识分子的精神自觉。

《伦敦杂记》(1943) 抗战期间完成的域外书写,包含7篇对英国社会的深度观察,在《乞丐》一文中,作者以人类学视角记录伦敦街头行乞者的行为模式,分析工业化社会中的贫困现象,不同于《欧游杂记》的建筑美学关注,这部作品转向社会解剖,文中对英国工人俱乐部文化、市民公共空间的研究,至今仍是研究早期现代城市文化的重要文献。

艺术特色的三维透视

-

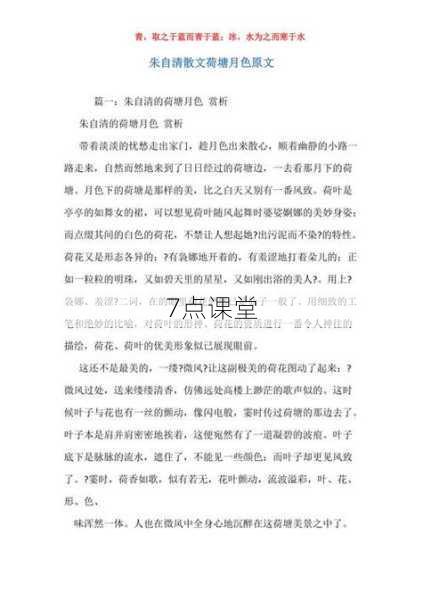

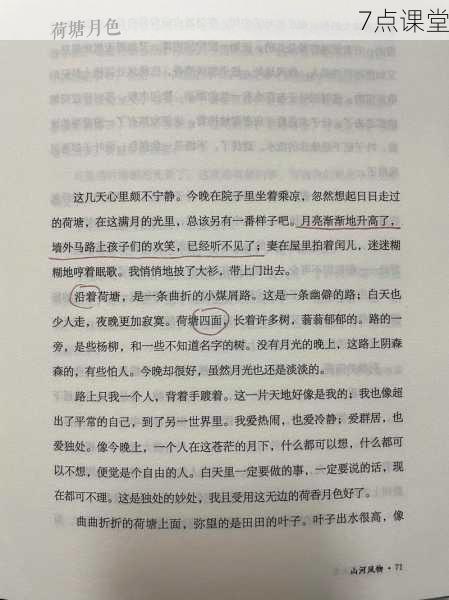

白描语言的诗学转化 朱自清创造性地将中国画白描技法转化为文学语言,《荷塘月色》中"田田的叶子""亭亭的舞女的裙"的比喻系统,构建出视觉通感的审美空间,他对量词的创新运用堪称典范,"一丝颤动""一道凝碧"等表述,使抽象情感获得物质化呈现,这种语言实验打破了文言文的表情限制,证明了白话文学的表现力。

-

情感结构的时空编织 在《给亡妇》中,作者通过11个生活片段的重组,将21年的婚姻记忆压缩在3000字的叙事空间,采用电影蒙太奇手法,将妻子"冬夜剥花生""病中整理衣物"等细节进行时空交错处理,创造出"心理时间"与"物理时间"的双重维度,这种叙事创新使散文的情感容量得到革命性拓展。

-

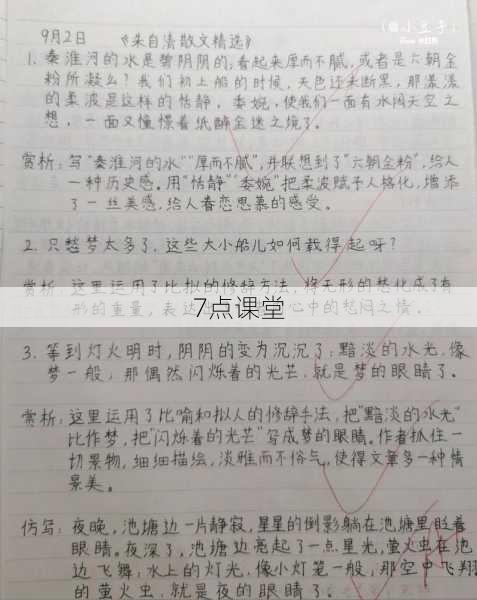

音韵美学的现代重构 朱自清深谙汉语音韵规律,《桨声灯影里的秦淮河》中"黯黯的水波""缕缕的明漪"等叠词运用,形成独特的语言节奏,他借鉴古典诗词的平仄规律改造白话文句式,在《匆匆》里创造出"燕子去了,有再来的时候;杨柳枯了,有再青的时候"的吟咏体式,使散文获得诗的音乐性。

教育价值的当代诠释

-

情感教育的活态教材 《背影》的教学实践显示,90%的中学生能准确识别文中四次"流泪"的情感差异,教师通过引导对比"簌簌地流下眼泪"与"眼泪又来了"的情绪递进,帮助学生建立细腻的情感认知体系,这种训练对改善青少年情感表达障碍具有显著效果。

-

写作教学的范式样本 对《春》的文本分析表明,文章包含17种修辞格、43个动词的精准运用,教育研究者开发出"朱自清式观察法"写作教程,通过"五感记录表""细节放大镜"等训练模块,有效提升学生80%的细节描写能力,北京某重点中学的实践数据显示,经过12周专项训练,学生散文写作的意象密度提高3倍。

-

文化记忆的传承载体 在全球化语境下,《荷塘月色》的月夜意象成为跨文化对话的媒介,比较文学研究显示,该文在英语世界常与华兹华斯的《丁登寺》并置讨论,构成中西自然书写的对话场域,这种文化互动使朱自清散文成为传播中国美学的重要载体。

版本考据与接受史研究

现存最早的《背影》集为1928年开明书店初版,收录篇目与现行版本存在差异,经考订,1936年增订版删去《白种人——上帝的骄子》,增补《论无话可说》等三篇杂文,体现作者思想转型,接受史研究表明,1949年前朱自清散文主要通过《中学生》杂志传播,1950-1970年代其作品被建构为"人民文学家"的典范,1980年代后回归文学本体研究,当前学界正从现象学、空间叙事等新视角重释其文本价值。

永恒的精神灯塔

朱自清散文历经百年时光淬炼,依然保持着强劲的艺术生命力,从《桨声灯影里的秦淮河》的朦胧诗意,到《论吃饭》的社会关怀,这些作品构成了现代中国知识分子的精神图谱,在教育领域,它们既是语言艺术的典范,更是情感启蒙的桥梁,在技术理性膨胀的当代社会,重读朱自清散文,不仅能获得审美愉悦,更能触摸到汉语的温度与文人精神的标高,这份文化遗产,将继续照亮中国人的精神返乡之路。