浪漫主义精神的文化基因

在中国古典诗歌史上,李白的名字犹如划破夜空的彗星,其浪漫主义诗风不仅承载着盛唐文化的磅礴气象,更折射出中国文化中特有的生命哲学,不同于西方浪漫主义对个人主义的绝对推崇,李白的浪漫特质根植于道家思想的逍遥之境与儒家入世情怀的矛盾统一,这种文化基因的复杂性,使得他的诗歌呈现出天人交战的壮美图景:既有"仰天大笑出门去"的狂放不羁,又有"举杯邀明月"的孤独喟叹;既追求"直挂云帆济沧海"的功业理想,又向往"且放白鹿青崖间"的隐逸生活,这种精神维度的多重性,构成了李白浪漫主义诗歌的独特张力。

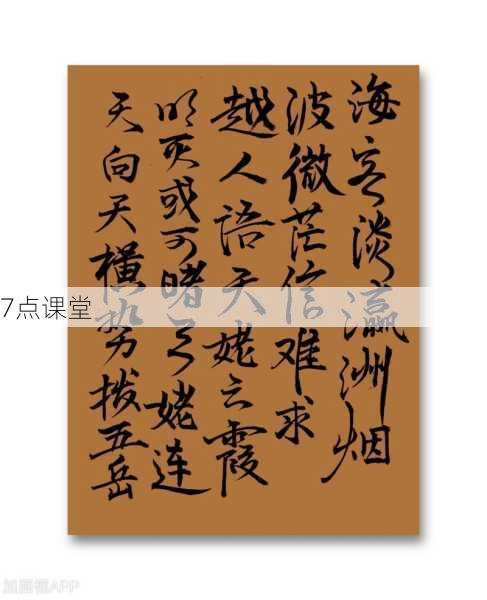

超现实的想象空间建构

李白的诗歌世界是现实与幻境的交响乐章,在《梦游天姥吟留别》中,他构建了"霓为衣兮风为马,云之君兮纷纷而来下"的神话图景,将道教仙境与楚辞传统完美融合,这种想象力的驰骋并非单纯的文学技法,而是诗人对生命终极意义的哲学追问,当他在《蜀道难》中以"地崩山摧壮士死"的创世神话开篇,实际上是以诗性思维重构地理空间,将险峻山道升华为人类征服自然的象征,值得注意的是,这种超现实书写始终保持着与现实的微妙联系,如《古朗月行》中"小时不识月,呼作白玉盘"的童真视角,将神话意象自然化入生活经验。

情感表达的极致化呈现

李白的抒情艺术达到了"情至深处即是诗"的化境,在《将进酒》中,"君不见黄河之水天上来"的起兴手法,将个体生命的短暂感伤转化为对宇宙永恒的叩问,这种情感宣泄的烈度,通过数字的夸张运用得以强化:"会须一饮三百杯"的豪饮、"白发三千丈"的愁绪,都突破了现实逻辑的桎梏,值得注意的是,诗人善于用动态意象承载情感,如《早发白帝城》中"轻舟已过万重山"的迅捷感,既是物理空间的跨越,更是精神桎梏的解脱,这种情感表达的强度,使他的诗歌具有强烈的感染力与穿透力。

自然意象的人格化革命

李白对自然景物的书写实现了从客观描摹到主体投射的飞跃,在《独坐敬亭山》中,"相看两不厌"的拟人化处理,使山水成为诗人的精神知己,这种物我交融的创作思维,在《月下独酌》中达到高峰:"举杯邀明月,对影成三人"的孤独场景,通过月、影、人的三重奏,构建出立体的情感空间,更值得关注的是他对传统意象的解构与重组:黄河不再是简单的自然存在,而是"奔流到海不复回"的生命隐喻;大鹏鸟从《庄子》的哲学符号蜕变为"扶摇直上九万里"的人格图腾,这种意象创新使古典诗歌的符号系统焕发新的生机。

语言风格的颠覆性创造

李白的诗歌语言是对盛唐格律的创造性突围,他善用长短句的交错打破近体诗的程式化结构,如《蜀道难》中三言、四言、五言、七言的自由切换,形成跌宕起伏的节奏感,在声韵处理上,他突破平仄规范,追求情感的自然流动,《宣州谢朓楼饯别校书叔云》中"抽刀断水水更流"的连续仄声运用,强化了愁绪的连绵感,更值得称道的是其口语化表达的创新:"床前明月光"的朴素直白,"桃花潭水深千尺"的民间歌谣体,都显示出诗人对雅俗界限的超越,这种语言实验使他的作品兼具文人的精致与民间的活力。

时空观念的哲学突破

李白的时空意识展现出超越时代的现代性特征,在《把酒问月》中,"今人不见古时月,今月曾经照古人"的时空互文,打破了线性时间的局限。《夜宿山寺》中"危楼高百尺,手可摘星辰"的空间夸张,暗含对生命维度的哲学思考,这种时空观念的革新,在《行路难》中达到极致:"长风破浪会有时"将现实困境转化为未来希冀,"直挂云帆济沧海"则把二维平面拓展为三维航海图景,诗人通过对时空的艺术重构,实现了对现实局限的精神超越。

对后世文学的精神启蒙

李白的浪漫诗风为后世文人开辟了新的精神维度,宋代苏轼"欲把西湖比西子"的妙喻,明代汤显祖"情不知所起,一往而深"的至情论,都可追溯至李白的情感表达范式,现代诗人余光中在《寻李白》中写道:"酒入豪肠,七分酿成了月光",正是对李白诗魂的跨时空致敬,在东亚文化圈,李白的诗作深刻影响了松尾芭蕉的俳句美学与朝鲜时调的抒情传统,这种跨越时空的文化影响力,印证了其浪漫主义精神的永恒价值。

永恒的人性之光

李白的浪漫主义不是简单的风格标签,而是中国文化精神的重要载体,在他的诗境中,我们看到的不仅是盛唐气象的恢弘画卷,更是人类追求自由的精神史诗,当现代人在物质主义的困局中寻找精神出路时,李白诗歌中"天生我材必有用"的自信、"明朝散发弄扁舟"的洒脱,依然闪耀着跨越时空的人性之光,这种将个体生命体验升华为人类共同精神财富的能力,正是李白浪漫主义诗歌最本质的魅力所在。

(全文约2380字)