当孩子从小学捧回一张满分试卷,父母心中是否已勾勒出他未来踏入顶尖大学的画面?而当成绩单上出现刺眼的低分,焦虑是否又瞬间蔓延:“这孩子以后的学习是不是没指望了?”小学成绩,这张薄薄的纸,在无数家庭中被赋予了预测未来的神秘重量,但真相是,它更像一面模糊的镜子,映照当下却难以清晰投射远方,过早地将孩子禁锢在小学成绩的标签里,可能让我们错失更重要的成长风景。

小学成绩的局限性,远比我们想象的要大。

-

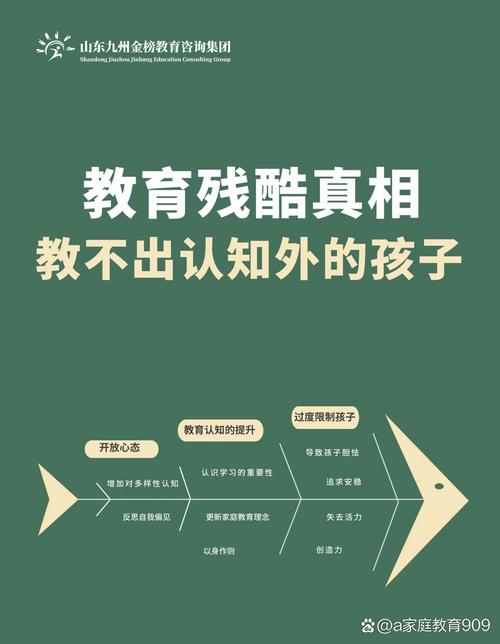

单一评价的狭窄视野: 当前小学阶段的评价体系,普遍聚焦于基础知识的掌握度与应试技巧的熟练性,一张数学试卷可以精准衡量孩子是否熟记了乘法口诀、能否正确列式计算,却难以捕捉他面对陌生题型时展现的独特解题直觉和创造性的思维火花,语文考试或许能评判字词句的规范,却无法量化一个孩子在阅读中体验到的情感共鸣深度或在自由写作中展现的想象力疆域,这种评价本质上是“回顾性”的,衡量的是已知内容,而非面向未来的探索能力,当评价的天平过度倾向知识复现,那些真正推动长远发展的核心素养——批判性思考、复杂问题拆解、创新方案构想——反而在分数帷幕后黯然失色。

-

发展轨迹的显著波动性: 童年期是大脑神经可塑性最强的黄金阶段,皮亚杰等发展心理学先驱早已揭示,儿童认知能力并非匀速直线提升,而是经历着鲜明的阶段性跃迁,一个在三年级时因抽象思维尚未成熟而苦苦挣扎于数学应用题的男孩,可能到五年级随着脑发育的自然进阶突然“开窍”,展现出令人惊讶的逻辑推理能力,同样,一个在低年级凭借良好机械记忆能力语文成绩拔尖的女孩,若未能及时培养深度阅读与批判思考习惯,可能在中学面对更复杂的文本分析时遭遇瓶颈,小学阶段的分数,如同拍摄一张成长长河中的瞬间快照,难以预言河流未来的深度、宽度与奔涌方向。

小学阶段真正值得家长倾注心力关注的“成长基石”究竟是什么?

-

学习习惯与态度的根基: 小学阶段精心培育的良好习惯,是支撑未来学业大厦最稳固的基石,观察孩子:他能否在书桌前保持专注,独立规划并完成作业任务?面对学习中的困难挑战时,他是选择积极寻求解题策略,还是轻易陷入沮丧放弃?是否建立了每日阅读的规律节奏?这些习惯所体现的自律性、任务管理能力和坚韧意志,远比某次考试的具体分数更能预测长远的学业续航力,一位高中资深班主任曾感慨:“那些最终在高考中脱颖而出的学生,追溯其小学阶段,未必都是顶尖的‘百分选手’,但几乎无一例外都早早养成了专注听讲、及时复习、自主预习这些受益终生的基本习惯。”

-

好奇心的守护与探索欲的点燃: 童年天然旺盛的求知欲是驱动终身学习的核心引擎,小学阶段的价值,在于细心守护这簇珍贵火苗而非用机械训练将其熄灭,当孩子对雨后蜗牛产生兴趣时,是鼓励他观察、提问、查阅资料,还是催促他“别玩,快回去写作业”?当他沉迷于搭建复杂积木结构或创作天马行空的故事时,是肯定其过程中的专注与创造,还是只关心“这对考试加分有用吗”?保护孩子提问的勇气、尊重其探索的节奏、提供丰富体验的机会,滋养的是面向未知世界的底层动力,这远比提前掌握多少知识点更为重要。

-

抗挫力与情绪调节的初阶修炼: 学业长跑中,面对低谷时的反弹力至关重要,小学阶段是孩子练习应对挫折的初级道场,一次考试失利后,父母是聚焦于错题本身,引导分析原因、寻找方法,还是陷入对分数的指责与焦虑宣泄?孩子面对难题时,是鼓励他分解步骤、尝试不同解法,还是急于给出答案?这些细微互动,都在塑造孩子对“困难”和“失败”的认知与态度,早期形成的健康归因模式(如“努力和方法可以改进结果”)和积极的情绪调节策略,将成为未来应对更大学业压力时无形的铠甲。

当我们把目光投向更长的学业发展周期,影响最终“成绩”高度的因素错综复杂:

-

青春期的关键蜕变与个体觉醒: 青春期汹涌的生理与心理剧变,是重塑个体的关键时期,大脑前额叶(负责规划、决策、自控)在此期间经历显著发育与“修剪重组”,一个在小学阶段因自制力不足而成绩平平的孩子,可能在青春期后期随着前额叶成熟,突然展现出强大的目标感和执行力,学业突飞猛进,反之,小学阶段依赖外部高压推动的“优秀生”,若在青春期未能发展出真正的内在动机和自主管理能力,可能在失去外部监督后迅速滑坡,此时形成的自我认同、价值追求、同伴关系模式,将深刻影响其学习投入度与持久性。

-

家庭支持系统:超越分数的力量: 家庭氛围的底色是孩子心灵成长的土壤,一个充满安全感、支持鼓励、重视过程而非仅结果的家庭环境,是孩子敢于挑战、不怕失败的底气,当父母将关注点从“你考了多少分”转向“今天在学校有什么新发现?遇到困难是怎么想的?”,传达的是对学习本身价值的尊重和对孩子独立思考的信任,这种基于理解与信任的关系纽带,在孩子遭遇学业困境或青春期迷茫时,将成为最有力的支持与引导源泉,相比之下,仅以分数高低作为奖惩唯一标准、制造高压焦虑的家庭,即使短期内提升了小学成绩,却可能侵蚀孩子长久的学习热情和心理健康。

-

非智力因素的决定性崛起: 随着学业挑战的几何级增长(尤其在中学后期),纯粹依赖智力优势愈发艰难,情商(EQ)的作用急剧凸显:目标设定与执行能力能否将理想转化为每日扎实的行动?坚韧性(Grit)能否支撑其在反复挫败中持续努力?时间管理与资源协调能力能否应对多重任务压力?这些非认知技能,往往是顶尖学府筛选学生时与学术成绩同等看重的品质,更是未来社会竞争中真正的硬通货。

小学成绩绝非无用的数字,它是有价值的诊断工具,能及时反映孩子当前对特定知识技能的掌握程度和可能存在的学习漏洞,它绝非一张清晰的未来成绩单,教育是静待花开的艺术,需敬畏成长的复杂性与无限可能。

与其执着于破译小学分数里那模糊的“未来密码”,不如将目光投向那些真正历久弥坚的基石:守护孩子眼中好奇的光芒,耐心培育其自律与专注的习惯,在他每一次跌倒时传递信任而非焦虑,为他营造一个安全、支持性的探索港湾,这些无形的投入,终将在时间的长河中沉淀为孩子面对未来风雨时真正的底气与光芒。

小学的分数,如同溪流中的一片落叶,能告诉我们水流此刻的速度,却无法预言大海的辽阔。真正的教育者,懂得在关注溪流的同时,更眺望孩子终将抵达的那片海。