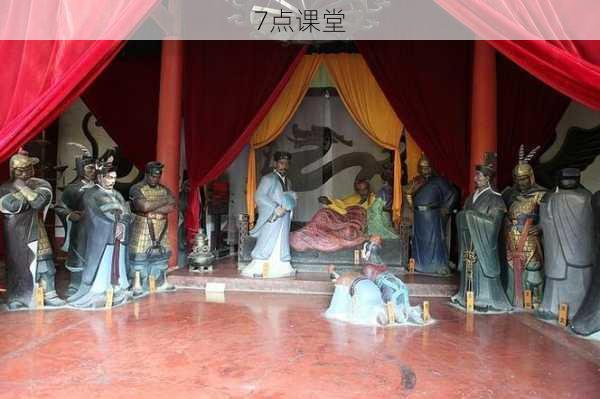

永安宫斑驳的廊柱见证着中国历史上最具温度的权力交接场景,公元223年,病榻上的刘备以"君才十倍曹丕"的嘱托,将蜀汉政权与未竟理想托付给诸葛亮,这场被后世称为"白帝城托孤"的经典时刻,不仅定格了君臣相知的千古佳话,更在权力更迭的表象下,蕴含着中国传统文化中师承关系的精髓,当我们穿越1800年的时空迷雾重新审视这段历史,会发现其中蕴藏的育人智慧,对当代教育仍具有深刻的启示价值。

历史语境中的托孤本质 建安二十四年的夷陵之败,让季汉政权陷入空前危机,此时的刘备已非当年"三顾茅庐"时求贤若渴的明主,诸葛亮也不再是初出茅庐的年轻谋士,当六十三岁的帝王握着四十三岁丞相的手交代后事时,这场托孤本质上是一次关乎文明传承的郑重交接。

不同于曹魏政权"九品中正制"的体制化选才,也不同于孙吴"顾陆朱张"的世族共治,刘备选择的是以人格担保的师承传递,他将治国方略与教育储君的责任同时交付,特意强调"若嗣子可辅,辅之;如其不才,君可自取",这种超乎寻常的信任,实则构建了"君师一体"的特殊关系,诸葛亮后来在《出师表》中"夙夜忧叹"的表述,正是这种师承责任的生动写照。

托孤场景中的教育密码 在病榻前,刘备特别要求刘禅"事丞相如父",这五个字道出了传统师承关系的核心特征,不同于简单的知识传授,这种关系包含着价值传承、道德示范与情感联结的三重维度。

诸葛亮随后开府治事,在《诫子书》中写下"非淡泊无以明志,非宁静无以致远"的箴言,正是这种教育理念的延续,他亲自校订典籍,重订《蜀科》,在治国实践中培养蒋琬、费祎、董允等后继者,形成完整的传承链条,这种"师傅带徒弟"的培养模式,使蜀汉在人才匮乏的情况下仍能维系四十余年,创造了"蜀中无大将,廖化作先锋"的治理奇迹。

现代教育的传统镜鉴 当我们审视当下教育现场,标准化考试制度下的师生关系日渐工具化,知识传递的流水线作业取代了人格养成的浸润过程,反观白帝城托孤所展现的教育图景,至少有三个方面值得深思:

其一,教育本质上是价值观的薪火相传,诸葛亮七擒孟获时坚持"攻心为上",正是践行刘备"惟贤惟德,能服于人"的治国理念,这种价值观的传承,远比具体知识的传授更为根本。

其二,信任是教育关系的基石,刘备临终前对诸葛亮说"君可自取"的潜台词,实则是将政权合法性建立在道德认同而非血缘继承之上,现代教育中师生信任的建立,同样需要超越分数与功利的更高维度。

其三,教育应培养完整的人格,诸葛亮培养姜维不仅传授兵法,更注重"忠勤时事"的品格塑造,这种德才兼备的培养理念,在当今专业细分过度、人文教育缺失的背景下显得尤为珍贵。

师承传统的现代转化 在成都武侯祠的古柏森森中,我们仍能感受到这种教育传统的绵长回响,但传统师承模式向现代教育的转化,需要创造性的诠释与重构:

构建亦师亦友的新型关系,就像诸葛亮与刘备"犹鱼之有水"的相处之道,现代教育应突破权威与服从的单向度模式,建立教学相长的互动关系,清华梅贻琦校长提倡的"从游论",正是这种理念的现代诠释。

强化教育的过程属性,白帝城托孤不是瞬间的仪式,而是持续十余年的培养过程,当代教育应重视"浸润式"培养,如复旦大学"书院制"通过朝夕相处实现文化濡化,正是传统智慧的现代应用。

建立多元评价体系,诸葛亮评价蒋琬"社稷之器,非百里之才",这种超越短期绩效的人才观,启示我们建立包含品德、潜力、担当等维度的综合评价标准。

教育现场的重构路径 在深圳某重点中学的"导师制"实践中,每位教师固定指导8-10名学生,除学业指导外更关注人格成长,这可以视为传统师承关系的现代演绎,北京某高校的"非遗传承人工作坊",通过师徒制培养传统工艺人才,取得显著成效,这些成功案例表明,传统教育智慧完全可以在现代土壤中焕发新生。

具体实施路径应包括:建立师生双向选择机制,完善导师责任制度,创设实践传承平台,构建长效评价体系,同时需要警惕传统师承中可能存在的权威压制,通过制度设计保持必要的张力与活力。

白帝城潮湿的江风早已吹散三国烽烟,但刘备托孤时"以心传心"的教育智慧依然闪耀着永恒的光芒,在工具理性盛行的当下,重审这段历史不是为了复古怀旧,而是要在文明基因中寻找破解现代教育困境的密码,当我们能在课堂中重建"如父如子"的教育信任,在师生间培育"以文化人"的精神纽带,或许就能在传统与现代的对话中,走出具有中国气派的教育之路,毕竟,真正的教育从来不是知识的搬运,而是生命的点燃与文明的传递。