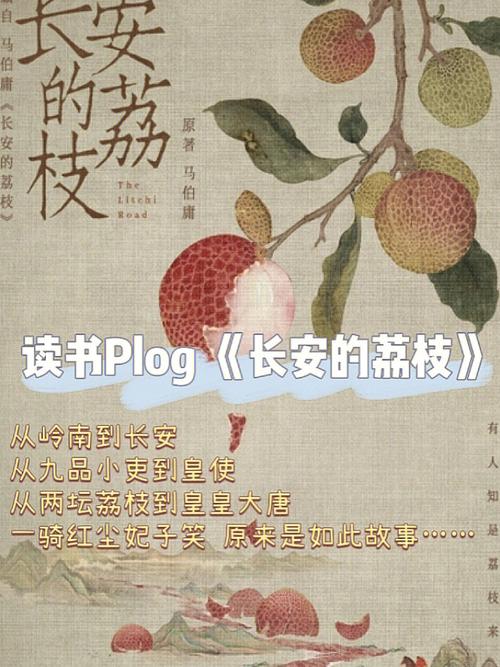

"长安回望绣成堆,山顶千门次第开,一骑红尘妃子笑,无人知是荔枝来。"杜牧笔下的《过华清宫》绝句,将唐玄宗为博杨贵妃一笑而动用国家驿道运送荔枝的史实,化作千年流传的经典意象,当我们穿越时空的迷雾重新审视这个典故,会发现其中蕴含着深刻的教育社会学命题:特权阶层的资源垄断如何扭曲教育本质,这种历史惯性在当代社会又以何种新形态延续,以及我们应当如何构建真正公平的教育体系。

历史镜像中的特权教育图景 盛唐时期,皇室为满足杨贵妃的荔枝之欲,动用国家驿站体系,快马接力运送岭南鲜果,据《新唐书·杨贵妃传》记载,荔枝运输队伍"走数千里,味未变已至京师",这种特权消费背后折射出的,是统治阶层对公共资源的肆意征用,类比至教育领域,唐代的国子监、弘文馆等官学机构,本质上也是为贵族子弟垄断的教育特权,当时全国人口约8000万,能进入中央官学的学生不足2000人,这种悬殊比例印证了教育资源的极端集中。

宋代科举制度看似打破了门第限制,实则形成新的特权阶层,据《宋会要辑稿》统计,北宋进士中官宦子弟占比达76%,寒门学子即便考取功名,也往往因缺乏政治资源难以晋升,这种教育特权化趋势在明清时期愈演愈烈,书院教育逐渐沦为士绅阶层的文化俱乐部,普通百姓的识字率始终徘徊在5%以下。

特权教育的现代嬗变与异化 当代教育场域中,"学区房"现象堪称古代驿站体系的现代翻版,北京某重点小学划片范围内的老破小房价达15万元/平方米,远超周边非学区房价3倍有余,这种以居住空间置换教育机会的机制,本质上是用经济资本重构教育特权,更有甚者,某些私立学校年费突破30万元大关,配套高尔夫、马术等贵族课程,将教育异化为身份象征的奢侈品。

影子教育体系的膨胀进一步加剧教育不公,某教育机构调研显示,北上广深家庭年均课外辅导支出超过8万元,相当于西部山区县全年教育财政投入的20倍,这种"教育军备竞赛"导致寒门学子在起跑线上就被甩开数个身位,更值得警惕的是,某些特殊招生渠道正在形成新的特权通道,艺术特长生、体育特招等政策在个别学校异化为权钱交易的温床。

破解教育特权化的多维路径 教育资源的供给侧改革势在必行,杭州实施的"教师轮岗制"值得借鉴,5年内实现80%以上教师跨校交流,有效缩小校际差距,深圳推行的"大学区"招生制度,打破单一学区对应单一学校的固有模式,使优质教育资源辐射范围扩大3倍以上,这些实践表明,通过制度创新能够有效稀释教育资源的地理集聚效应。

教育评价体系的去功利化转型至关重要,芬兰教育改革的经验显示,当取消标准化考试、弱化学科排名后,学生的学习兴趣和创新能力反而显著提升,上海某实验学校推行的"过程性评价"体系,将课堂参与、项目实践、社会服务等纳入考核,使教育回归育人本质,这种改革方向有助于消解"唯分数论"催生的特权寻租空间。

构建教育公平的社会支持系统 家庭教育观念的革新是基础工程,成都开展的"家长教育学分制"试点,要求父母每年完成12学时家庭教育课程,内容涵盖教育公平理念、科学育人方法等,数据显示,参与项目的家庭在课外培训支出上降低43%,亲子关系满意度提升28%,这种转变说明,当家长破除教育焦虑,特权教育的市场需求自然萎缩。

社会流动渠道的多元化建设是根本保障,德国"双元制"职业教育体系提供启示,其技术工人与大学教授享有同等社会尊重,收入差距控制在合理范围,我国正在推进的"职教高考"改革,构建起中职-高职-应用型本科的贯通培养模式,为不同特质学生开辟多样化成才通道,这种制度设计有效缓解"千军万马过独木桥"的竞争压力,从根本上削弱教育特权存在的土壤。

从驿道飞骑运送荔枝到学区房争夺战,特权教育以不同形态贯穿文明史,但历史的进步性在于,唐代需要动用整个帝国机器才能实现的特殊待遇,在今天可以通过制度改革予以消解,当我们以"妃子笑"的典故镜鉴当下,不仅要看到教育特权化的历史惯性,更要坚信教育公平化的时代必然,唯有构建起资源均衡、机会均等、评价多元的教育生态,才能让每个孩子的笑容都如荔枝般清新自然,而非特权浇灌的病态绽放,这需要政策制定者的智慧,教育从业者的坚守,更需要每个社会成员的共同觉醒与努力。