"孩子最近总锁着房门,成绩直线下滑,我们实在管不住了。"在心理咨询室,张女士用颤抖的双手擦拭眼泪,她的故事折射出千万家庭的困境:面对青春期叛逆的孩子,越来越多的家长将目光投向全封闭学校,这个看似"一劳永逸"的解决方案,究竟会给孩子带来怎样的人生转折?

全封闭学校的教育生态 在华北某军事化管理学校,清晨五点四十分,尖锐的哨声划破寂静,学生们在90秒内完成整队,开始每日十公里的晨跑,这种将军事化训练与学历教育结合的模式,正在全国形成百亿规模产业链,某机构调研显示,2022年全国共有287所同类学校,在校生超8万人,年学费普遍在3-8万元区间。

家长群体的选择动机呈现显著特征:68%因孩子网络成瘾选择送校,52%因亲子关系破裂,37%因学业严重落后,这些数据背后,是无数个濒临崩溃的家庭,试图通过空间隔离重构教育关系,但教育专家提醒,这种选择可能引发更深层的情感危机。

围墙内的心理博弈 15岁的小林被强制入学三个月后,在周记本上写道:"这里的星空和家里一样,但铁窗把月光切成碎片。"这种物理隔离带来的心理创伤,在追踪研究中逐渐显现,北京师范大学青少年心理研究中心发现,封闭式管理的学生出现夜间惊醒症状的概率是普通学生的2.3倍,情感表达能力下降41%。

更值得关注的是教育效果的悖论,表面看,学生作息规律了,脏话减少了,但深层心理监测显示:强迫性服从使逆反心理转入地下,67%的学生出现"假性顺从"特征,就像被压制的弹簧,当外部压力消失时,可能产生更剧烈的反弹。

青春期风暴的本质溯源 发展心理学家埃里克森指出,12-18岁是建立自我同一性的关键期,这个阶段特有的"心理断乳",表现为对权威的质疑、对独立的渴望,上海教育科学院跟踪20年的数据显示,适度叛逆的青少年,在30岁前达成职业目标的比例反而高出28%。

神经科学研究揭开了更深层的真相:青少年前额叶皮层尚未完全发育,导致情绪控制能力较弱,但海马体的活跃使其创造力达到人生峰值,这意味着叛逆期不是需要"治疗"的疾病,而是成长必经的淬炼过程,将孩子置于绝对控制的环境,可能截断这种自然发展进程。

替代路径的探索与实践 在杭州某社区,家庭教育指导站创造了"第三空间"模式,专业咨询师搭建临时调解平台,让冲突中的父母与子女在安全环境中对话,试点两年数据显示,参与家庭的亲子冲突频率下降57%,孩子返校率提升至89%。

广州某中学的创新实践更具启示性:将"叛逆"转化为项目式学习资源,由学生自主策划城市生存挑战、公益创业等实践,教师退居顾问角色,参与项目的学生不仅学业提升,领导力测评得分超出同龄人31个百分点。

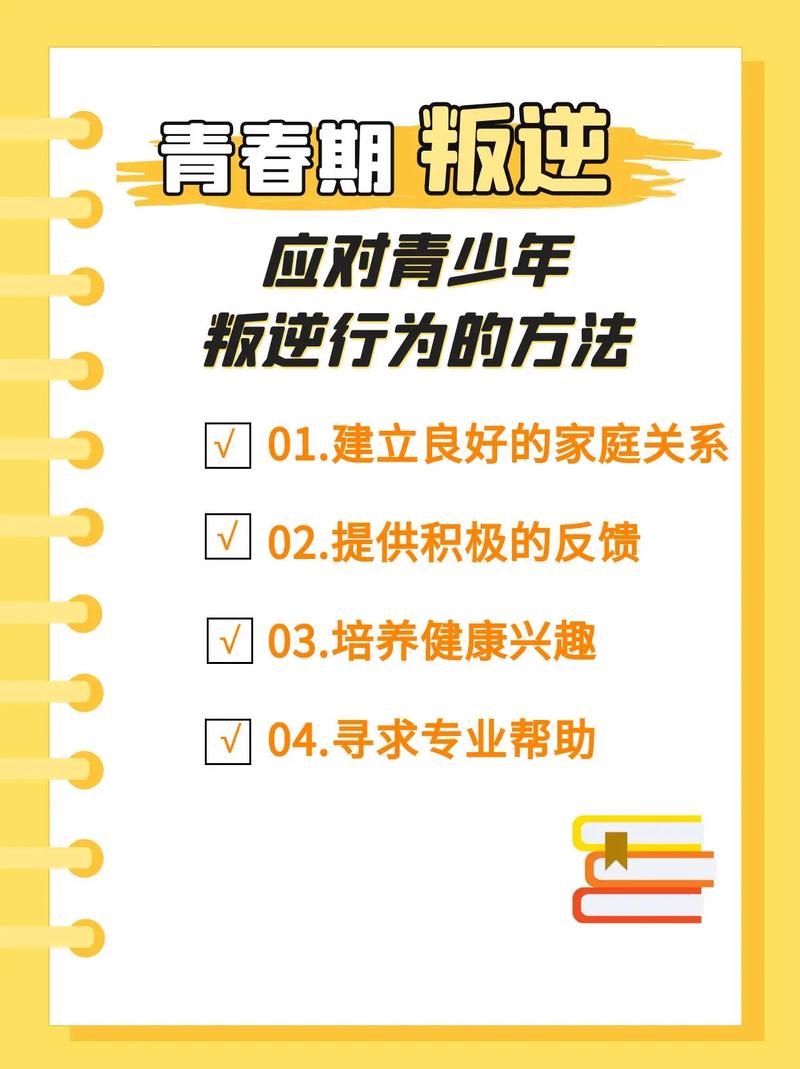

教育选择的理性框架 面对教育困境,建议家长建立三维评估模型:

- 行为评估:区分成长性叛逆与病态行为

- 环境诊断:识别家庭系统的失衡节点

- 资源匹配:选择最小干预强度的解决方案

对于确实需要专业干预的个案,应采用阶梯式介入:优先尝试家庭治疗(有效率68%)→短期行为训练营(3个月周期)→最后考虑封闭式学校,任何时候都应保留每周至少两次的亲子接触,避免情感联结断裂。

教育的本质是生命对生命的影响,当我们谈论叛逆期,本质上是在见证一个独立人格的诞生仪式,全封闭学校的高墙或许能暂时规训行为,但真正化解危机需要的是家庭重塑对话的能力,就像大禹治水的智慧,疏导永远比封堵更接近教育的真谛,每个叛逆的孩子都在用非常态的方式呼喊:请看见真实的我,而不是你期待中的幻影。

在黄昏的咨询室,张女士最终没有签署那份全封闭学校的入学协议,取而代之的,是家庭每周一次的"心灵茶话会",三个月后,她儿子的周记本上出现这样一句话:"原来暴风雨过后,真的会出现彩虹。"这或许就是教育最美的模样——在陪伴中等待成长,在理解中重获新生。