(引言) 人类教育史上最古老的寓言之一——孔子与弟子子路关于"覆水难收"的对话,在当代教育场域中呈现出新的哲学意蕴,当我们将"覆水之舟"这一意象引入教育研究,实际上是在探讨教育过程中那些不可逆转的塑造力量:教师的一句话可能影响学生终身发展,童年时期形成的认知模式往往伴随整个生命历程,这种不可逆性恰如覆水难收,却同时蕴含着构建精神方舟的契机。

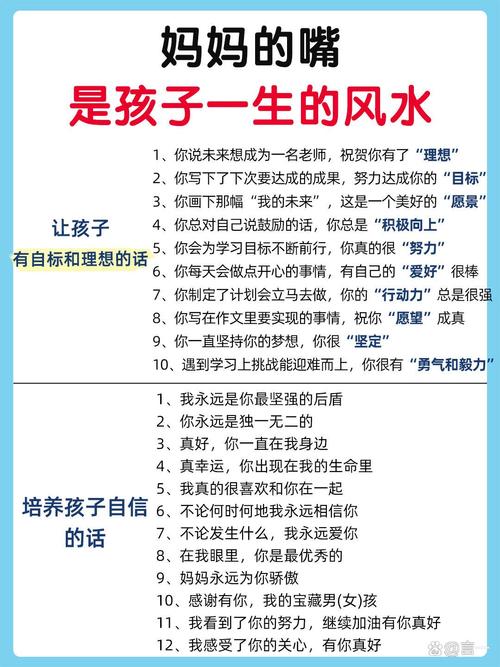

教育行为的不可逆本质 1.1 教育场域中的蝴蝶效应 美国教育心理学家罗森塔尔1968年的经典实验揭示:教师对学生的期待会形成实质性的发展差异,这种心理暗示的传递往往发生在师生互动的毫秒之间,一个眼神的否定可能摧毁学生的学科自信,而适时的鼓励却能点燃终身的学习热情,正如德国哲学家雅斯贝尔斯所言:"教育就是一棵树摇动另一棵树,一朵云推动另一朵云",这种精神共振一旦启动便难以撤回。

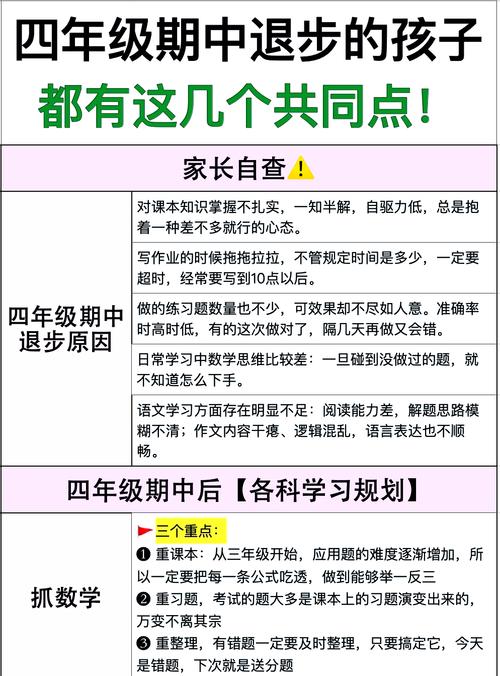

2 神经可塑性的时间窗口 脑科学研究显示,儿童前额叶皮层在12岁前具有最强的神经可塑性,蒙特梭利教育法强调的敏感期理论印证了这个发现:语言习得、数学思维、审美感知等核心能力的培养都存在最佳窗口期,若在关键阶段错失教育介入,后期补救需要付出成倍的代价,这就像建造认知大厦时遗漏了承重结构,后期装修再华丽也难以弥补根本缺陷。

3 价值观塑造的不可逆轨迹 斯坦福大学道德发展研究中心追踪研究表明,青少年时期形成的道德判断框架具有惊人的稳定性,当学生首次通过作弊获得好成绩却未被纠正,这种成功体验会形成扭曲的价值认知,这种认知惯性往往延续至职场阶段,教育者必须意识到:每个教育现场都是道德罗盘的校准时刻。

教育过程的系统性建构 2.1 认知图谱的编织艺术 芬兰基础教育改革提出的"现象式教学"启示我们:知识传授不应是碎片化的填充,而应构建有机联系,就像船工编织渔网,每个知识节点都需要与其他节点产生意义联结,当学生理解勾股定理与建筑美学的关联,掌握的不再是孤立公式,而是认识世界的思维工具。

2 情感记忆的层积效应 神经教育学最新研究发现,带有强烈情绪体验的学习内容,记忆留存度是普通信息的3倍以上,优秀教师深谙此道:他们会在讲授《岳阳楼记》时带学生触摸古建筑的木纹,在解析抛物线方程时组织纸飞机竞赛,这些沉浸式体验如同地质沉积,层层累积成稳固的情感认知基底。

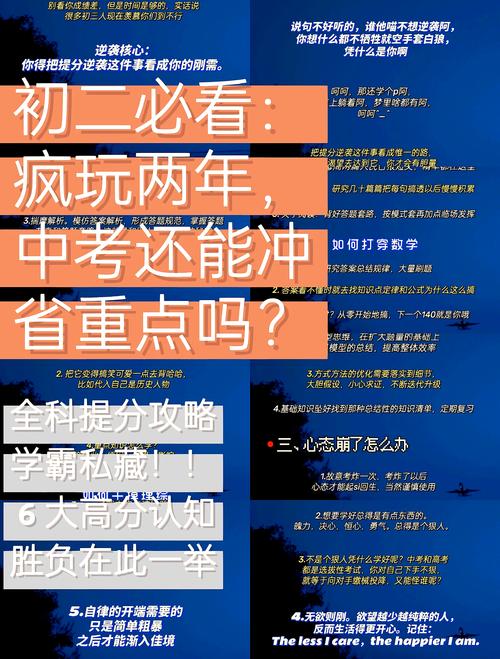

3 元认知能力的锻造工艺 新加坡教育体系将"学会学习"列为核心素养之首,这指向教育更深层的使命,当学生掌握自我监控、策略调整、效能评估等元认知技能,就相当于获得了终身学习的导航系统,这种能力的培养需要教育者化身"认知铁匠",通过持续的问题链设计和反思训练,锤打出思维的韧性与精度。

教育成果的延时性特征 3.1 教育投资的长期回报 诺贝尔经济学奖得主赫克曼的追踪研究显示:早期教育每投入1美元,成年后可产生7-10美元的社会效益,这种效益不仅体现在经济收入,更表现为犯罪率下降、健康水平提升等综合社会价值,教育如同种植橡树,播种者或许看不见参天巨木,但必须确信种子的力量。

2 文化基因的代际传递 敦煌莫高窟的壁画修复师们有个代代相传的训诫:"今人不见古时月,今月曾经照古人。"教育本质上是在进行文明基因的转录与表达,当语文教师讲解《离骚》时,他不仅在传授楚辞格律,更在激活文化血脉中的精神密码,这种传递往往需要两三代人才能显现完整图景。

3 创新种子的潜伏周期 爱因斯坦在专利局做职员时孕育相对论,图灵在剑桥湖畔散步时构思计算机原型——重大创新往往源自早期教育埋下的思维种子,当前教育评价体系过度关注即时反馈,却忽视了"认知潜伏期"的价值,真正的教育智慧在于为未知的绽放保留空间,就像老农懂得留出作物生长的暗夜。

( 站在教育哲学的维度回望,"覆水之舟"的隐喻呈现出双重启示:既要敬畏教育行为的不可逆性,始终保持如履薄冰的审慎;又要相信教育建构的可能性,以系统思维铸造承载生命的方舟,当我们将每个教育瞬间都视为雕刻灵魂的艺术创作,就能在时光长河中留下真正不朽的教育印记,这或许就是"覆水难收"背后隐藏的育人真谛:在流动的教育过程中,塑造永恒的精神锚点。