当发现初二女儿书包里的粉色信笺,或是注意到她对着手机屏幕傻笑时,很多父母的第一反应是如临大敌,这个年龄段的少男少女正处于心理断乳期与情感萌芽期的双重夹击中,他们像初生的小鹿般既渴望探索世界,又容易在情感迷途中跌撞,一位重点中学的班主任曾向我透露,每年处理早恋问题引发的亲子冲突比学业问题多出三倍,这个数据值得每位教育者深思。

正确认知早恋现象的必然性

初二阶段正值14岁左右的青春期,此时青少年体内荷尔蒙分泌量是儿童期的8倍,生理的快速发育推动着心理的剧变,他们开始对异性产生朦胧好感,这是人类生物本能与社会化进程共同作用的自然现象,北京师范大学青少年心理研究所的调查显示,73%的初二学生承认对异性有过特别关注,但其中真正发展为亲密关系的仅占18%。

这个阶段的情感体验往往具有"假性成熟"特征,我曾接触过一个案例:成绩优异的女生因暗恋班草而成绩下滑,在心理咨询中她坦言:"我只是喜欢和他讨论题目时的心跳感觉。"这种情感更多是对自我成长的探索,而非成年人理解的恋爱关系,家长需要区分正常的情感萌动与行为偏差,多数情况下这只是成长路上的试炼场。

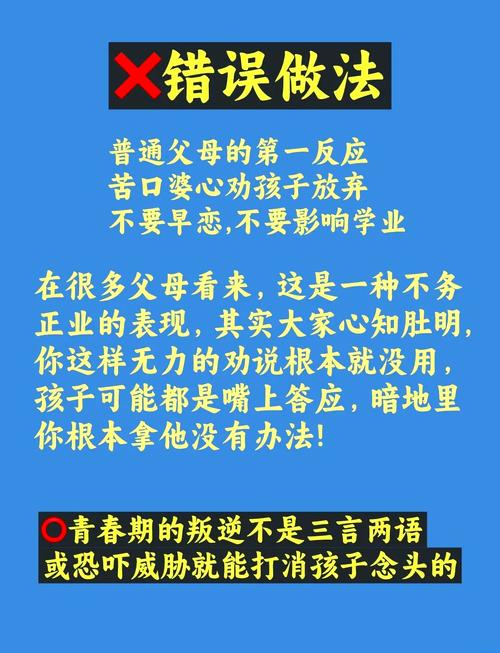

粗暴干预可能引发"罗密欧与朱丽叶效应",心理学研究证实,来自外界的阻力越大,青少年的情感联结反而越紧密,某重点中学曾发生因家长强行转学导致学生离家出走的事件,这正是处理方式不当酿成的苦果。

智慧引导的三重维度

建立信任通道是首要任务,与其质问"你是不是早恋了",不如从分享自己的青春故事开始,有位父亲的做法值得借鉴:他在发现女儿收到情书后,没有直接拆穿,而是在家庭电影夜选择了《怦然心动》,观影后自然引出"爸爸初中时也收到过纸条"的往事,成功打开了对话窗口。

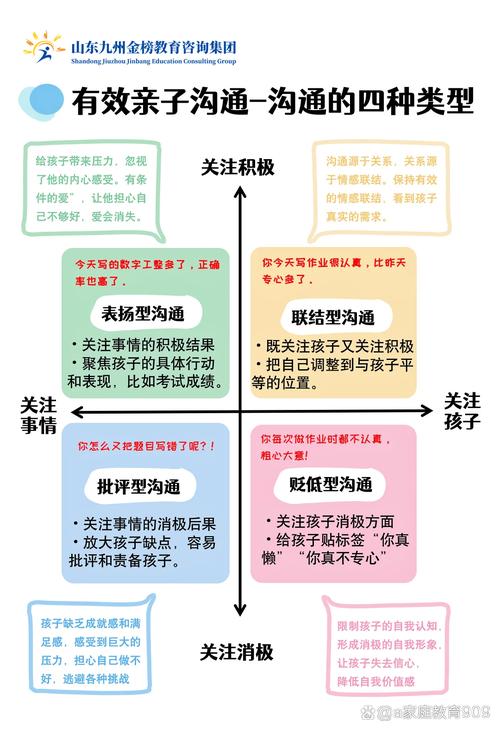

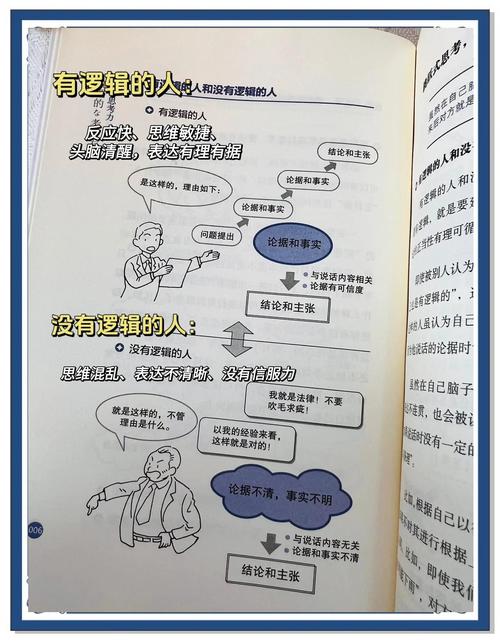

情感教育需要讲究策略,在深圳某中学的亲子课堂上,心理老师建议家长用"三明治沟通法":先肯定孩子的成长("妈妈很高兴你开始懂得欣赏别人"),再表达担忧("但你们这个年龄还不会处理复杂情感"),最后给出支持方案("我们可以一起读读这本书"),这种方法既维护了孩子自尊,又传达了正确价值观。

转移注意力需要智慧,杭州一位母亲的做法堪称典范:她发现女儿暗恋篮球队长后,不仅支持女儿加入啦啦队,还鼓励她报名市里的英语演讲比赛,当女儿在更大舞台上获得成就感后,自然走出了单恋的迷雾,这种引导不是否定情感,而是帮助孩子建立更广阔的视野。

家庭教育的三大禁区

隐私侵犯是亲子关系的致命伤,偷看日记、查手机记录等行为,可能造成永久性信任裂痕,上海某初中生的心理咨询记录显示,32%的来访者因父母侵犯隐私而产生逆反心理,正确的做法是和孩子约定电子产品使用规则,而非采取监控手段。

标签化语言具有毁灭性杀伤力。"不知羞耻""败坏家风"这样的指责,可能让孩子产生终生难以愈合的心理创伤,教育学家建议用"我信息"表达感受:"妈妈很担心这样会影响你的梦想",远比道德批判更有说服力。

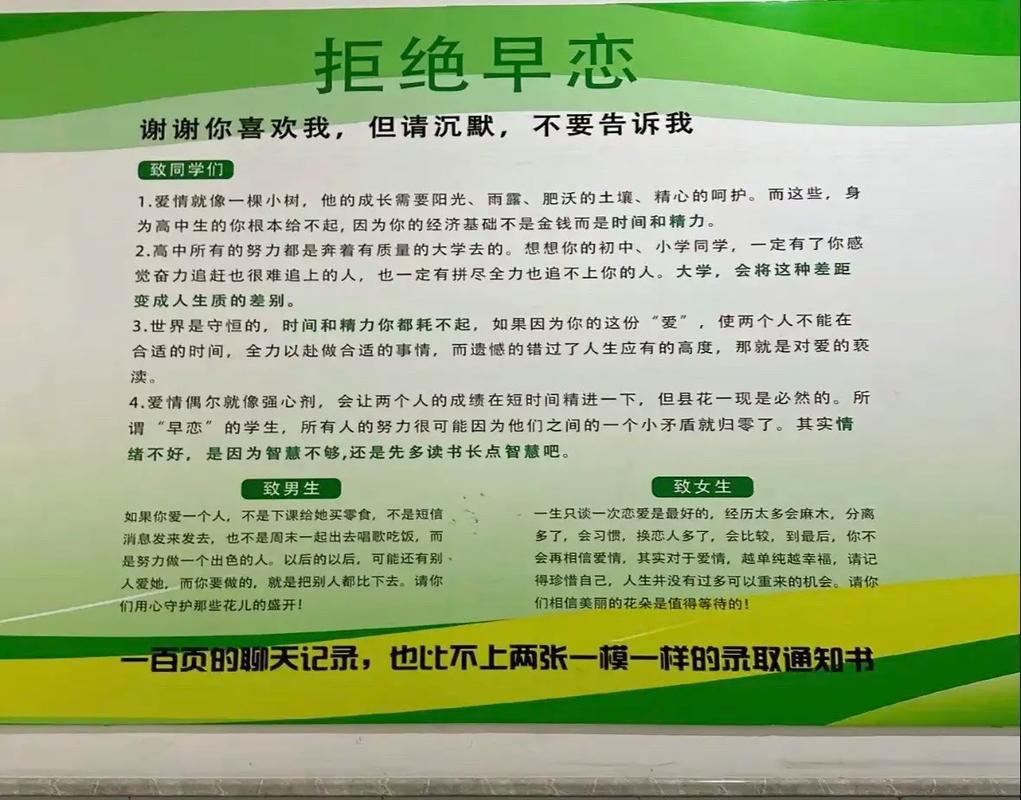

情感污名化会扭曲孩子的价值观,将少男少女的纯真好感与成人世界的复杂关系混为一谈,可能让孩子对亲密关系产生错误认知,某少女因母亲反复强调"男人没好东西"而产生恐婚心理,这个案例警示我们:教育者的每个用词都可能影响孩子的一生。

在朝阳区某中学的家长会上,一位父亲分享了这样的感悟:"教育就像放风筝,线收得太紧会坠落,放得太松会迷失。"面对孩子的情感萌动,我们需要做的是调整手中的线轴,给予适度的自由与必要的引导,当父母能以平和的心态看待这场"青春演习",孩子反而能在经历中获得成长,我们无法为孩子规避所有人生课题,但可以教会他们处理问题的智慧,那些曾经让我们夜不能寐的粉色信笺,终将成为孩子成长纪念册里泛黄却珍贵的一页。