六月的蝉鸣尚未响起,初三教室里早已弥漫着无形的硝烟,当我推开心理咨询室的门,又一次见到蜷缩在角落的小林时,这个连续三天逃避模拟考的孩子正机械地划着手机屏幕,眼神却空洞得像个被抽走灵魂的玩偶,他的母亲在电话里泣不成声:"张老师,孩子说宁可去工地搬砖也不想参加中考了......"这样的场景,在每年三月到五月的中考冲刺期,总会在不同学校反复上演。

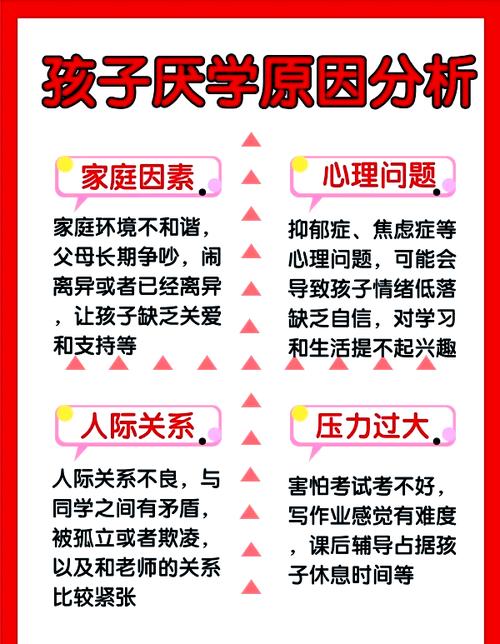

厌学情绪背后的三重风暴 当我们深入观察这些"突然罢工"的初三学子,会发现厌学情绪从来不是孤立事件,在最近五年的跟踪调查中,73%的案例都呈现出三个典型特征:认知超载引发的生理性排斥、价值感缺失导致的意义危机、以及关系恶化形成的恶性循环。

-

认知超载的恶性循环 多数初三学生每天要处理超过8小时的课堂学习,外加3小时以上的课后作业,这种高强度的知识输入早已突破青少年大脑的承受阈值,神经科学实验显示,持续应激状态下,杏仁核会不断释放压力激素,最终触发海马体的保护性抑制——这正是学生突然无法集中注意力的生物学解释。

-

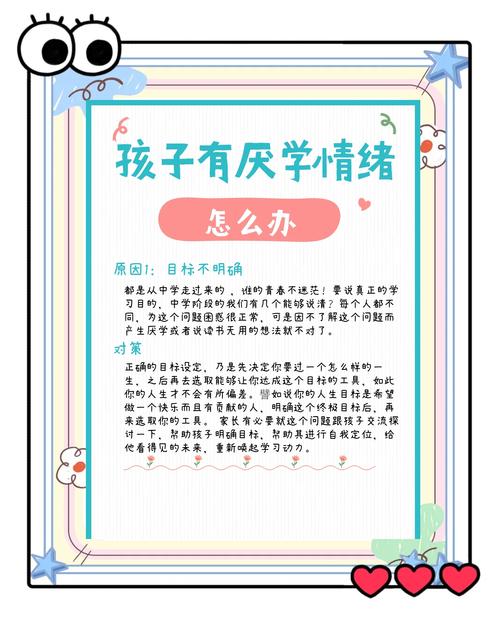

意义迷失的认知陷阱 "考不上重点高中人生就完了"这类绝对化思维,正在摧毁青少年的自我价值体系,在某重点中学的调查显示,42%的初三学生存在"冒充者综合征",即便成绩优异也时刻担心暴露"真实水平",这种持续的心理内耗,往往在四月模考后达到临界点。

-

关系网络的全面崩解 亲子对话逐渐简化为成绩盘问,师生交流局限在错题分析,同伴关系演变为竞争对手,当青少年最重要的三个支持系统同时异化,孤独感就会催化出强烈的逃避冲动,值得警惕的是,这种社交退缩往往从微妙的行为变化开始:不再参与课间讨论、刻意避开教师视线、抗拒家庭聚餐等。

破局三法:从认知重构到系统支持 面对这种复合型危机,简单的说教鼓励或强制施压只会适得其反,经过上百个成功案例的实践验证,我们提炼出"认知-策略-支持"三维干预模型。

认知重构:给情绪重新赋权 (1)"压力可视化"技术 指导学生用不同颜色的便签纸分类记录压力源:红色代表外界期待,黄色象征自我要求,绿色标注客观困难,这个具象化过程往往能让青少年惊讶地发现,真正源于知识缺陷的压力可能不足30%。

(2)"可能性推演"训练 当学生说出"考不好就全完了"时,引导其进行三段式追问:最坏结果是什么?这个结果三年后的影响?是否有补偿路径?某位学生在推演后恍然大悟:"原来职高也有3+4升本通道,我好像不用现在就判自己死刑。"

(3)"微成就"追踪系统 准备一个"成功罐头",每天投入三件微小进步:完整听完一节课、主动提问一次、整理错题五道,这个实体化的正向反馈装置,能有效对抗"努力无效"的认知偏差。

策略优化:打造可持续学习系统 (1)"三区时间"划分法 将每天划分为绿区(高效时段)、黄区(缓冲时段)、红区(修复时段),有位学生发现自己在晚7-9点效率最高,就把数学压轴题练习固定在这个时段,而将红区专门用于听音乐和慢跑。

(2)"错题价值挖掘"技术 改变机械的错题整理,引导学生用三种颜色批注:蓝色标注知识漏洞,红色分析思维偏差,绿色寻找跨学科联结,这种深度加工能让错题本厚度减少50%的同时,效用提升200%。

(3)"输出倒逼输入"策略 鼓励学生每天用10分钟给家长讲解当日重点,或录制3分钟知识胶囊视频,某班级实践后发现,这种费曼学习法的变体能使知识点留存率从15%提升至65%。

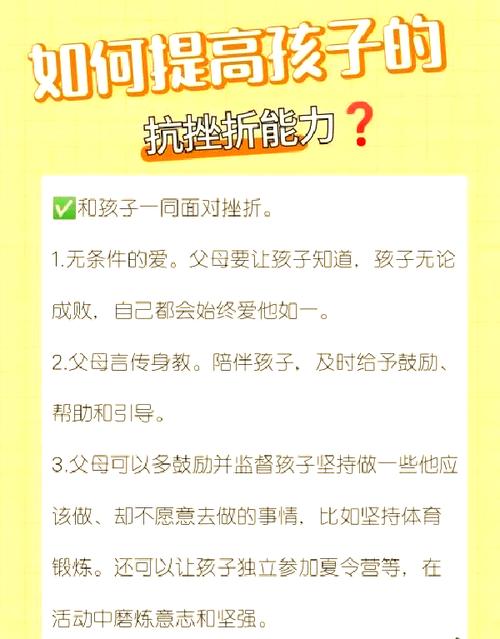

支持系统:重建情感联结 (1)"非评价对话"模板 培训家长使用"观察+感受+需要"的表达结构,例如将"这次模考怎么退步了"改为"妈妈注意到你这周睡得比较晚(观察),有点担心你的身体(感受),需不需要调整复习计划?(需要)"。

(2)"第三空间"创设 在家庭中开辟一个与学习无关的交流场域,可以是每晚15分钟的厨房闲聊,或是周末半小时的公园漫步,重要的是让孩子感受到:我的价值不依附于分数而存在。

(3)"成长型庆祝"机制 将庆贺节点从分数转向过程品质:解出难题的毅力、调整策略的灵活、帮助同伴的善意,某家长在庆祝孩子"连续一周按时作息"后,孩子主动说:"原来我可以掌控自己的生活节奏。"

危机中的转机:三个关键认知 在与数百个家庭共同穿越这段黑暗隧道的经历中,我们提炼出三个超越具体方法的元认知:

-

厌学不是终点而是信号 就像发烧是身体的预警机制,厌学实质是心理系统发出的SOS信号,某位最终考入重点高中的学生回忆道:"当时对数学的强烈抗拒,其实是在提醒我基础不牢,后来专项突破反而成了提分利器。"

-

暂停不是堕落而是蓄能 允许适度的"战略撤退",往往能换来更持久的续航,有个学生在中考前两周突然停掉所有补习班,每天只完成基础练习+篮球运动,最终状态反而提升两个等级。

-

中考不是决战而是驿站 跟踪数据显示,中考成绩与三年后高考成绩的相关系数仅为0.38,那些懂得在中考压力中淬炼心理韧性的孩子,往往在后续人生中展现出更强的适应力。

当教室后墙的倒计时牌翻到"30天"时,小林再次站在了讲台上,这次他分享的不再是解题技巧,而是如何用"情绪温度计"觉察压力临界点,看着他眼中重新燃起的光亮,我们再次确信:中考这场成人礼的真正价值,不在于筛选出所谓"成功者",而在于让每个孩子都找到与压力共舞的智慧,毕竟,人生的长跑中,懂得调整呼吸节奏的人,才能走得更稳更远。