“妈,我决定退学了。”电话那头的平静陈述如同晴天霹雳,瞬间击溃了李女士精心构建的“大学生父母”身份认知,她手中的咖啡杯应声落地,褐色的液体在浅色地板上蜿蜒流淌,如同她此刻四分五裂的内心,客厅里挂着的儿子大学录取通知书合影,此刻像一张巨大的讽刺画——这场景,正发生在无数猝不及防的父母身上。

退学现象的背后:复杂图景与深层动因

大学退学,并非我们想象中那样简单直白,其背后交织着当代青年成长路径的复杂纹理与时代变迁的深刻烙印:

- 学业不适的挣扎: 专业选择与个人志趣的错位如同穿错了脚的鞋子,越走越疼;学习方式的突然转变让学生无所适从,从高中到大学,缺乏有效过渡机制;基础薄弱的学生在精英汇聚的大学课堂里,如同不会游泳的人被抛入深海。

- 心理健康的隐痛: 焦虑与抑郁的阴霾,常常在不被察觉时侵蚀着年轻人的学习能力;高压环境下的持续挫败感让他们难以建立健康的自我认同;社交孤立与归属感缺失加剧了内心的荒芜。

- 价值体系的碰撞: 新一代年轻人开始反思传统“大学=成功”的单一路径,他们在互联网时代接触多元价值观后,更渴望寻找真正契合内心的生命轨迹;对僵化教育体制的失望与反叛情绪在部分学生中蔓延。

- 现实压力与支持缺失: 经济负担成为压垮部分学生的最后一根稻草;家庭过高期待带来的无形枷锁令人窒息;大学里缺乏及时有效的心理与学业支持系统,让困境中的学生孤立无援。

面对退学,父母常见的情绪风暴席卷而来:震惊、愤怒、羞耻、焦虑、茫然……“我该如何面对亲友的询问?”、“孩子的未来怎么办?”、“我们做错了什么?”这些念头反复撕扯着内心。

父母应对五步法:从危机到契机

第一步:稳住自身,安顿情绪(48小时冷静期)

- 接纳风暴,按下暂停键: 当情绪如海啸般袭来,请先深呼吸,告诉自己:“我现在感到愤怒/失望/恐惧是正常的。” 刻意给自己和伴侣至少48小时“情绪冷静期”,避免在孩子情绪同样脆弱时进行重大谈话或决策。

- 疏导情绪,寻求支持: 找信任的朋友倾诉,或寻求专业心理咨询师的帮助,与伴侣坦诚沟通彼此感受,结成支持同盟而非互相指责,写下你的担忧和恐惧,让混乱的思绪在笔尖流淌后逐渐清晰。

- 挑战灾难化思维: 警惕“一切都毁了”、“孩子这辈子完了”等绝对化念头,退学是人生长路上的一个节点,而非终点,回顾人类历史长卷,多少璀璨人生恰恰始于“歧途”?

第二步:重建联结,有效沟通(关键性对话艺术)

- 创造安全对话空间: 选择双方都平静、不受打扰的私密环境,用温和而坚定的语气开启对话:“孩子,我们知道你做了一个艰难的决定,我们很关心你,也很想了解你是怎么想的,以及你现在的感受。”

- 深度倾听,超越评判: 专注地听,用眼神和点头传递你的关注,放下预设答案和“你应该”的训导,尝试理解孩子退学背后的真实需求、挣扎和思考过程,关键提问:“当时是什么让你觉得无法继续?”、“你希望接下来的一段时间是怎样的?”

- 表达关切与支持,而非指责: 使用“我”句式表达感受:“听到这个消息,我感到很意外,也很担心你。” 清晰传递无条件的爱与支持:“无论你做什么决定,我们永远是你的后盾,我们一起来面对。”

第三步:共同探索,厘清根源(深度剖析与理解)

- 合作式原因探寻: 与孩子一起,像侦探般冷静、客观地回顾导致退学的关键事件、时间点和影响因素,是学业困难(具体哪门课?何种困难?)、人际困扰、健康问题(身体或心理)、目标迷失,还是多重因素交织?

- 识别核心需求与障碍: 退学行为往往是孩子解决深层困境的尝试(尽管方式可能不成熟),探讨:孩子想逃离的是什么?想获得的是什么?当前最大的障碍是什么?是缺乏技能、动力不足,还是环境不适?

- 借助专业评估: 若怀疑心理健康问题(如持续情绪低落、睡眠饮食紊乱、兴趣丧失、社交退缩),鼓励并陪同孩子寻求精神科医生或心理咨询师的专业评估与帮助。

第四步:共商决策,规划未来(多路径探索与务实方案)

- 开放探讨所有可能性: 不带预设地和孩子一起头脑风暴未来选项:

- 调整与复学路径: 申请休学调整状态?转专业?转学到更适合的学校?

- 技能发展新方向: 参加职业培训、学习实用技能(如编程、设计、新媒体)?探索感兴趣的学徒机会?

- 间隔探索与成长: 规划有意义的间隔年(志愿服务、旅行、实习)?从事一段时间基础工作体验社会?

- 其他可行路径: 创业尝试?自学参加资格考试?

- 评估选项,制定分步计划: 分析每个选项的利弊、所需资源、时间成本和潜在风险,帮助孩子设定清晰的短期(未来3-6个月)和中长期目标,制定包含时间节点、具体行动步骤、资源支持(父母可提供哪些帮助)的务实计划书。

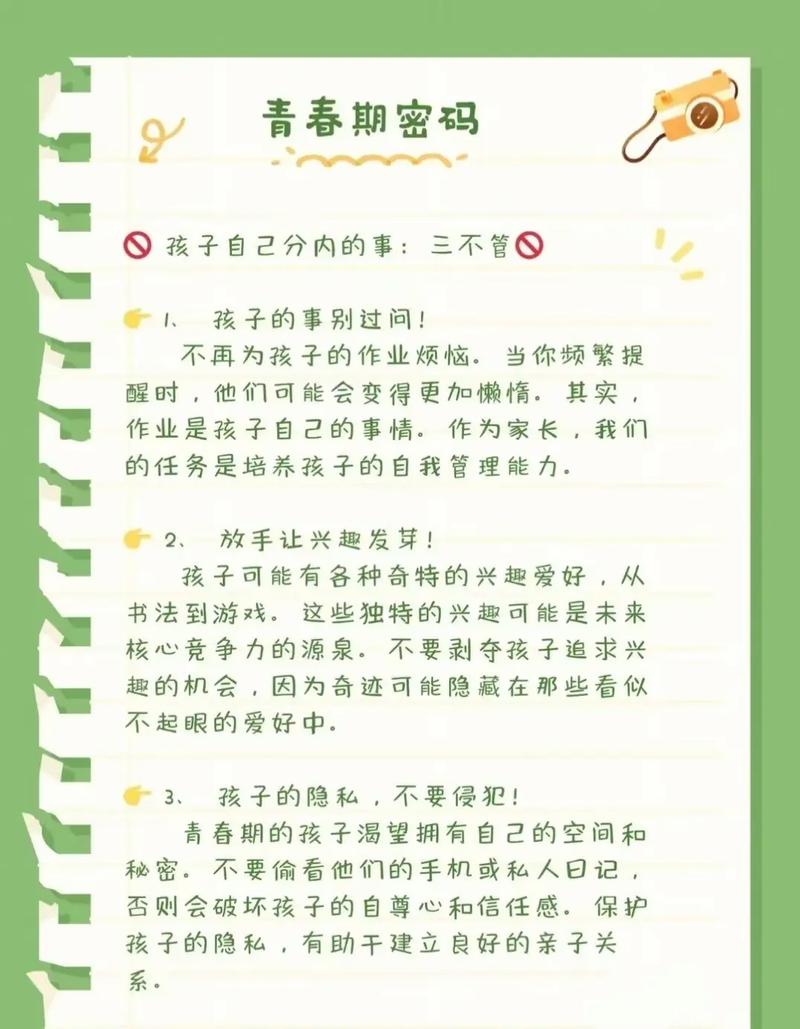

- 明确责任边界: 父母是支持者、资源提供者和安全网,而非决策的替代者或人生的背负者,清晰表达父母的期待(如:期望孩子积极行动、承担部分生活责任)和能提供的支持边界(如:经济支持期限、居住安排)。

第五步:父母成长与家庭支持系统构建(持续赋能)

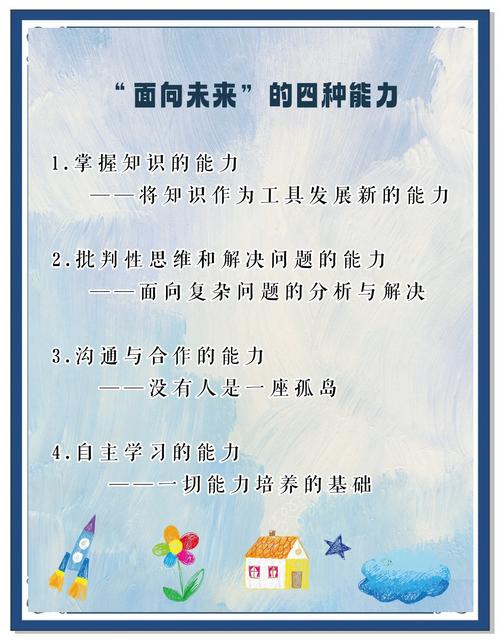

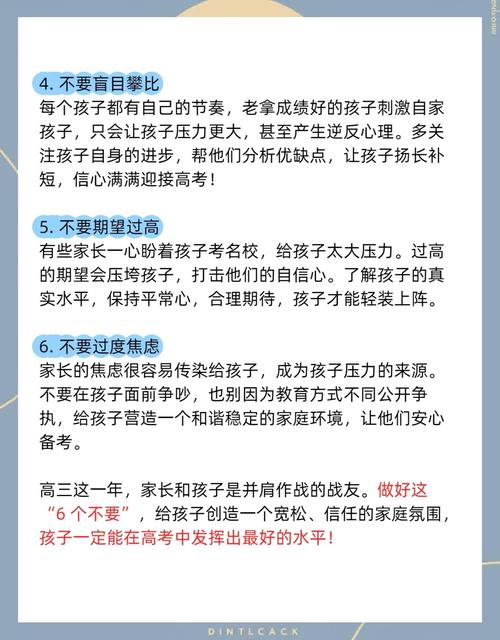

- 反思与调整教育观念: 审视自身是否过度将孩子学业成就与自我价值绑定,从“唯名校论”、“唯学历论”转向关注孩子的身心健康、品格塑造、终身学习能力和幸福力,接纳孩子探索人生道路的节奏可能不同。

- 构建多元支持网络: 为孩子链接有益资源:靠谱的职业规划师、经验丰富的学长学姐、积极向上的同龄社群、专业的心理咨询师,营造温暖接纳的家庭氛围,减少无谓的指责和比较。

- 关注自身生活与成长: 父母需回归并经营好自己的生活、健康、兴趣爱好和社交圈,一个充实、情绪稳定的父母,才能为孩子提供持久可靠的支持,必要时,父母也可寻求心理咨询处理自身的焦虑和失落。

退学之后:成长的另一种可能

退学这个看似沉重的休止符,常暗含生命重新谱曲的契机,在那些看似迷茫的停驻中,年轻人往往得以重新聆听内心未被喧嚣淹没的声音,发现被既定轨道遮蔽的风景,王同学退学后的一年,在乡村支教中找到了教育热情,后来通过自考成为一名优秀的小学教师;刘同学在互联网创业实践中确认了自己的商业天赋,如今公司稳步发展——他们的故事揭示:真正的成长路径常蜿蜒于地图之外。

站在孩子人生的这个特殊路口,当孩子脚下的土地开始震动,父母的职责不是强迫他站回原地,而是教会他如何在移动的地壳上找到新的平衡。

父母们,请放下那份沉重的路径焦虑,教育真正的核心目标并非仅仅将孩子送达某个既定终点,而是赋予他们无论行至何方都能扎根生长的生命力与方向感,孩子真正需要的,不是一张不容偏离的精准地图,而是一个能校准内心的可靠指南针——它由你们的理解、信任与无条件的爱铸就。

在人生这场辽阔的远行中,退学只是一次意外的风向转变,当风从另一个方向吹来,真正坚固的船帆懂得如何调整姿态,重新积蓄力量。