近年来,基础教育阶段学生逃学现象呈现低龄化趋势,根据教育部2022年基础教育发展报告数据显示,小学阶段逃学行为发生率较五年前增长1.7个百分点,其中三四年级为高发期,这一现象不仅影响学生学业发展,更折射出当前教育生态中的深层问题,作为教育工作者,我们需要建立科学的认知框架,采取系统化的干预措施。

逃学行为背后的心理密码破译

-

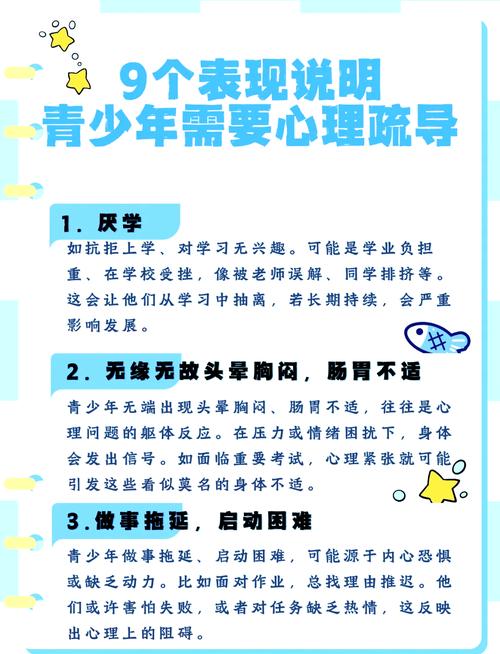

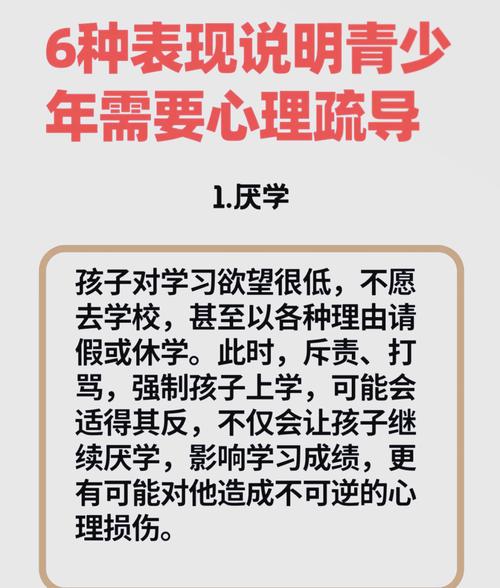

学习适应性障碍 某省会城市重点小学的心理咨询案例显示,67%的逃学学生存在不同程度的课堂适应困难,具体表现为:无法理解教师授课节奏(32%)、作业完成压力过大(28%)、学科知识断层(17%),五年级学生小杰(化名)的个案具有典型性:数学单元测试连续三次不及格后,出现"上学日腹痛"的躯体化症状,最终发展为周期性逃学。

-

关系需求缺失的代偿机制 南京师范大学基础教育研究中心2023年调研发现,在人际关系维度,逃学学生普遍存在三种缺失状态:师生情感联结薄弱(41%)、同伴群体归属感缺失(35%)、亲子沟通渠道阻塞(24%),这些缺失往往通过逃避行为寻求代偿,形成"逃学-获得关注-强化行为"的负向循环。

-

认知发展阶段的特殊挑战 皮亚杰认知发展理论指出,7-11岁儿童正处于具体运算阶段向形式运算阶段过渡期,这个时期学生既渴望独立探索,又需要稳定的情感支持,当现实环境无法满足这种发展需求时,部分学生会选择通过逃学来构建"自主空间",北京海淀区某小学的跟踪研究表明,此类案例占逃学总数的19%。

教育干预的多元路径构建

-

建立三级预警响应机制 (1) 初级筛查:通过班主任日常观察、课堂参与度量表、同伴关系评估等工具,建立学生心理健康档案,上海某实验小学开发的"阳光成长指数"评估系统,可提前3个月预警83%的潜在逃学风险。 (2) 中级干预:组建由心理教师、学科教师、家长代表构成的工作小组,对预警学生进行个性化诊断,重点分析学业水平、家庭环境、同伴关系三个维度。 (3) 高级支持:对接专业心理咨询机构,对存在严重心理障碍的学生提供系统治疗,某教育大省已实现县域专业心理咨询师全覆盖。

-

重构课堂教学生态 (1) 差异化教学策略:采用"基础+拓展"双轨制教学设计,例如数学课堂设置基础题组和挑战题组,允许学生自主选择学习路径。 (2) 体验式学习设计:将40分钟课堂拆解为"15分钟讲授+20分钟实践+5分钟反思"的模块化结构,广州某小学的自然课采用"校园生态观察"模式后,学生到课率提升12%。 (3) 过程性评价体系:建立涵盖课堂参与、合作学习、进步幅度的多维评价指标,杭州某重点小学实施的"成长树"评价系统,使学习焦虑指数下降29%。

-

家校协同支持系统 (1) 家长教育课程:开发"家庭教育指导微课",内容涵盖亲子沟通技巧、学业辅导方法、心理发展规律等模块,山东省教育厅推行的"每周一课"计划已惠及80万家庭。 (2) 家庭环境优化:指导教师设计"家庭情感账户"记录表,帮助家长建立每日15分钟专属亲子时间,试点数据显示,该方法能提升46%的家庭沟通质量。 (3) 社区支持网络:联动街道办、文化站、少年宫等机构,构建"三点半课堂"服务体系,北京市朝阳区的实践表明,该模式可使课外时间有效利用率提升至78%。

典型案例的干预实践 案例背景:10岁男生小林,连续两周无故缺课,班主任家访发现其沉迷手机游戏。 干预措施:

- 学业评估:发现数学存在两位数加减法漏洞

- 心理疏导:运用沙盘游戏疗法释放焦虑情绪

- 家庭调解:制定电子产品使用公约

- 同伴支持:组建学习互助小组

- 教师跟进:设计个性化作业方案 干预效果:经过8周系统干预,小林数学成绩从52分提升至78分,重新建立班级归属感,持续保持全勤记录。

长效机制建设思考

- 政策层面:建议将学生出勤数据纳入教育质量评估体系

- 师资培养:在师范院校课程中增加危机干预模块

- 社会支持:建立未成年人心理健康服务专项基金

- 技术赋能:开发校园行为预警大数据平台

处理小学生逃学问题,本质上是构建尊重儿童发展规律的教育生态,这需要教育者具备显微镜般的观察力、温度计般的敏感度和天平般的平衡智慧,当我们真正理解每个逃学行为背后的心灵密码,就能将"逃离"转化为"回归",让每个孩子都能在教育中找到属于自己的成长坐标,未来的教育干预,应当是从"管控行为"到"滋养心灵"的范式转变,这既是挑战,更是基础教育的使命所在。

(全文共计1286字)