当清晨的校园铃声响起,总有一些身影迟疑地滞留在教室门外;当课本翻开,部分目光却长久地迷失于窗外,厌学,这个悄然蔓延于初中校园的心理现象,绝非简单的“懒惰”或“叛逆”,它如同一道无形的墙,隔离了少年们对知识世界的渴望,理解这堵墙的构成,并找到推倒它的正确方法,正是教育者与家长的当务之急。

厌学的表现: 它并非简单的学习态度消极,其深层表现包括:持久性对多数学习活动丧失兴趣与热情;强烈回避或拒绝完成课业任务;学习时情绪低落、烦躁甚至伴随躯体不适(如头痛、腹痛);学业成绩显著下滑且难以通过常规督促改善,当这些行为持续存在并严重影响其社会功能时,便构成了需要关注的“厌学”状态。

厌学背后的心理迷宫:

-

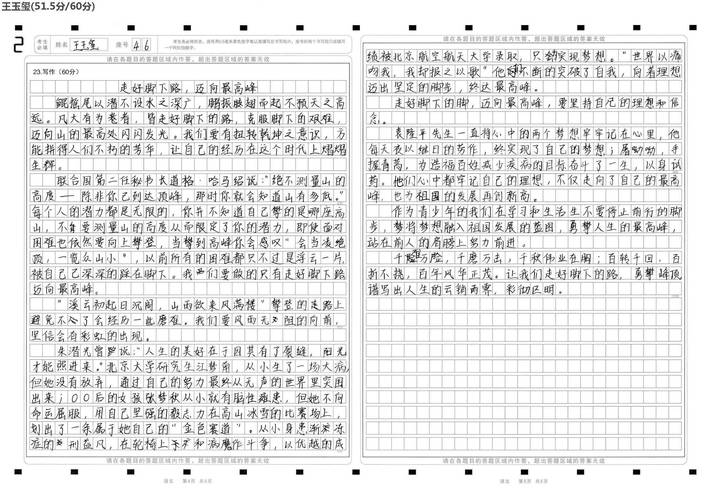

习得性无助的沉重枷锁: 反复的学业挫折、不理想的成绩反馈,极易使学生在认知层面形成“再努力也无济于事”的绝望信念,他们可能认定自己“天生不是学习的料”,在挑战面前早早放弃挣扎,正如一位初三男生在辅导中曾坦言:“反正考不好,努力了也白费力气,不如省点时间。”

-

认知偏差的迷雾笼罩: 许多厌学学生存在显著的认知偏差:

- 价值感缺失: 无法理解所学内容与自身当下生活或未来目标的关联性,认为“学这些有什么用?”。

- 自我效能感低下: 严重怀疑自己具备掌握知识、完成学习任务的能力,“这题太难了,我肯定学不会”。

- 灾难化预期: 对考试、课堂提问等情境产生过度焦虑,将可能的失败后果想象得极其严重(如“考不好就全完了”)。

-

情绪压力的无形重压:

- 焦虑与恐惧: 对学业失败的担忧、对父母老师责备的恐惧、在同伴比较中的自卑感,形成持续的焦虑源。

- 抑郁状态: 长期的无助感、低价值感可能诱发情绪低落、兴趣减退、精力下降等抑郁倾向。

- 愤怒与抵触: 当学习被过度强制或与负面体验(如严厉斥责、羞辱)紧密关联,学生可能将对压力的愤怒转化为对学习行为本身的强烈抵触。

-

关系冲突的复杂牵绊:

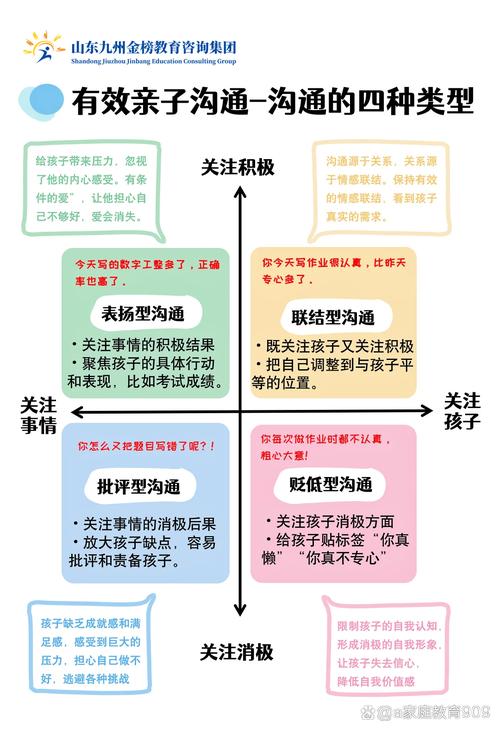

- 亲子关系紧张: 围绕学习的冲突成为家庭风暴的中心,父母的过高期望、严苛要求、否定性评价,或过度包办与控制,都会严重损害孩子的学习内驱力。

- 师生关系疏离: 感受不到老师的理解、支持与尊重,甚至遭遇不当批评或忽视,会直接导致学生对该学科甚至整个学校环境的排斥。

- 同伴影响微妙: 在青春期这个特殊阶段,同伴的价值观、行为(如群体性的消极态度)或遭遇校园社交困境(如孤立、欺凌),都会深刻影响其对学校和学习的情感联结。

-

青春期风暴的自我探寻: 初中生正处于剧烈的身心变化期,自我意识高涨,内心充满“我是谁?”“我要去哪里?”的追问,当外部强加的学业目标与其内心萌芽的自我认同(可能涉及兴趣爱好、价值观)产生激烈冲突,而他们又缺乏足够的能力去调和时,厌学便可能成为其对强加目标的一种消极反抗。

科学疏导:搭建通往学习动力的桥梁

疏导的核心原则是:理解先于评判,共情先于说教,赋能先于强制。

-

对学生:修复内在动力系统

- 建立信任关系: 这是所有工作的基石,教育者需放下评判,真诚倾听学生的感受、困扰和想法,让他们感到被理解、被接纳,一句“我理解这对你来说很不容易”远胜于十句“你必须好好学习”。

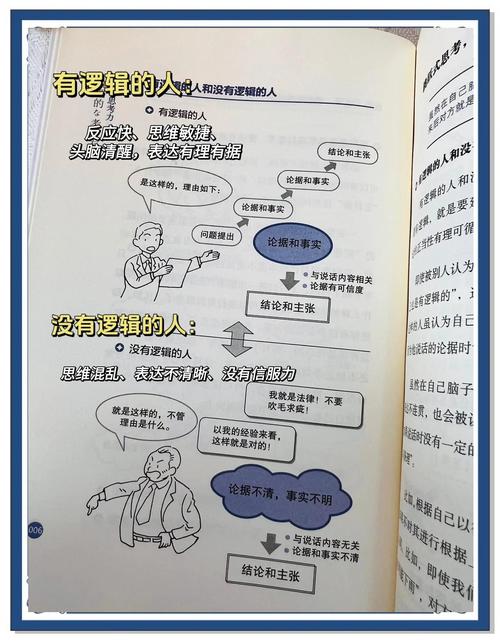

- 认知重构: 温和地帮助学生识别其不合理的消极认知(如“我永远学不好数学”),引导他们寻找支持积极信念的证据(如“上次这个小测验我认真准备了就通过了”),学习用更现实、更积极的角度看待学习挑战和自身能力,可通过“三步法”引导:识别自动负性想法 -> 寻找证据进行辩驳 -> 建立更合理的替代性想法。

- 设定可及的目标与体验微成功: 将宏大的学习任务拆解为极小的、学生“跳一跳够得着”的步骤,确保其能在短期内体验到完成目标的成功感,哪怕是“今天上课主动回答了一个问题”、“独立完成了三道基础题”,这种持续的“微成功”体验是重建自信和效能感的基石。

- 发掘优势与兴趣联结: 帮助学生识别自身优势(可能是艺术、体育、动手能力、社交等非学术领域),并将这些优势或兴趣点巧妙地与学习内容建立联系,为喜欢篮球的学生设计涉及运动物理原理的题目,让擅长绘画的学生用思维导图整理知识点。

- 培养情绪调节能力: 教授简单的情绪管理技巧,如深呼吸放松法、正念冥想基础、运动宣泄、“情绪日记”记录法等,帮助他们在感到焦虑、烦躁或压力巨大时,有工具进行自我安抚和平静。

-

对家长:营造支持性成长生态

- 调整期望与沟通模式: 深刻反思自身对孩子的期望是否合理,是否超越了孩子的实际能力和发展阶段,学习以“我信息”进行沟通(如“我看到你这几天作业做得很晚,我有些担心你的身体”),替代指责和命令(“你怎么又没做完!就知道玩!”)。关键在于将关注点从“分数名次”转向“努力过程与具体进步”。

- 重构亲子联结: 在家庭中刻意创造与学习无关的、轻松愉快的互动时光(如共同做饭、散步、看一部电影、聊聊兴趣爱好),修复和加强情感联结,让孩子感受到父母无条件的爱与接纳,是其在学业压力下最重要的心理缓冲垫。

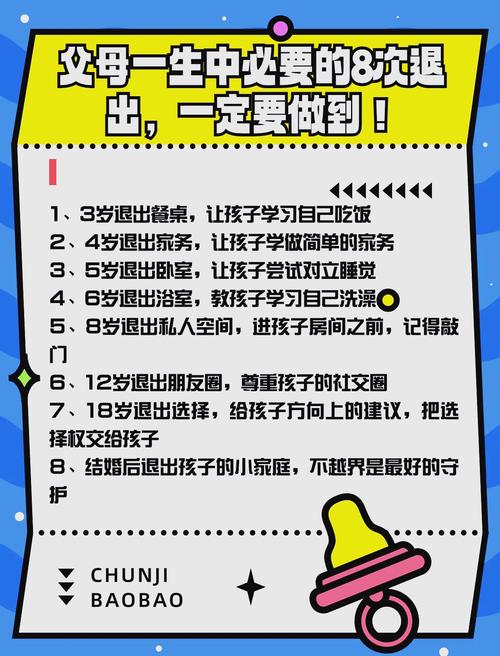

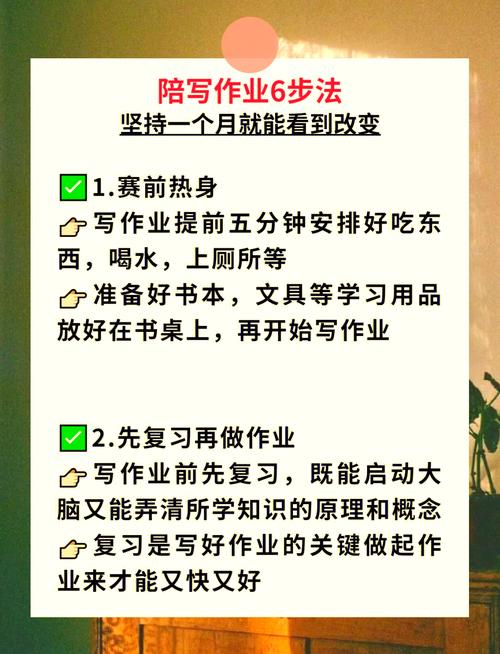

- 赋予自主权与承担责任: 在学业安排上,逐步让孩子参与决策(如共同制定合理的学习时间表、选择补习方式或兴趣班),明确其责任范围,允许其在安全范围内体验“自然后果”(如未完成作业需自己面对老师),家长的角色是支持者和引导者,而非监工和代劳者。

- 寻求专业支持: 当孩子厌学情况严重,伴随明显的情绪行为问题(如长期失眠、拒绝出门、自伤倾向)或家庭冲突剧烈难以调和时,家长应放下顾虑,积极寻求学校心理老师或校外专业心理咨询师的帮助。

-

对学校与教师:构建积极包容的学习场域

- 营造心理安全氛围: 教师应致力于创建尊重、包容、允许犯错、鼓励提问的课堂文化,严厉羞辱、公开比较、讽刺挖苦等行为必须杜绝,让每个学生感受到在课堂中被看见、被尊重。

- 实践多元评价与差异化教学: 改变单一分数评价模式,关注学习过程中的努力、进步、合作、创新等,在教学中尝试分层任务设计、项目式学习、合作学习等,满足不同能力水平和兴趣点学生的需求,让每个学生都有机会体验成功。

- 加强师生正向互动: 教师主动关注厌学学生的微小变化和努力,及时给予具体、真诚的积极反馈(“你今天主动记笔记了,这个习惯坚持下去肯定对你有帮助”),建立定期、平等的个别谈话机制。

- 家校协同机制: 学校需建立有效、常态的家校沟通渠道(如定期专题家长会、线上沟通平台、家校联系本),与家长就学生的表现、进步、困难进行客观、建设性的沟通,形成育人合力,而非互相指责或简单“告状”。

厌学不是学习的终点,而是心灵迷途的信号灯,每一个回避书本的少年,都在以沉默诉说未被听见的困境,习得性无助的枷锁、认知偏差的迷雾、情绪的重压与关系的牵绊——这些无形之墙的瓦解,需要教育者以理解替代批判,用共情融化隔阂。

真正的教育不是雕刻,而是播种,当我们在孩子心中播下“微成功”的信心种子,以优势联结知识的甘泉,在亲子间浇灌无条件的接纳,校园里营造安全的生长空间,那颗名为“求知”的嫩芽终会破土而出,教育之道,在于以耐心守护每一颗迷途心灵,静待其自我觉醒的光芒点亮知识的星空——每个孩子都值得被理解,每段青春都拥有重新出发的可能。