记忆失效背后的深层原因 当家长发现孩子反复背诵却收效甚微时,往往陷入焦虑与困惑,我们需要先理解记忆形成的科学机制:大脑海马体负责短期记忆,新皮质负责长期储存,两者需要通过特定路径才能建立有效连接,儿童(6-12岁)的记忆转化效率仅为成人的60%,这与其前额叶皮层发育进度密切相关。

认知神经科学实验显示,学龄儿童的工作记忆容量平均为4±1个信息组块,而成人可达7±2个,这种生理差异决定了孩子需要更科学的记忆策略,值得注意的是,记忆效率与情绪状态呈显著正相关,当皮质醇(压力激素)浓度超过阈值时,记忆编码效率会下降40%。

颠覆认知的三大记忆误区

- 重复背诵神话:加州大学实验证明,机械重复3次后的记忆留存率仅剩28%,而间隔重复法可将留存率提升至75%

- 安静环境迷思:适度背景噪音(50分贝)能提升儿童记忆编码效率12%,完全静音环境反而不利于信息提取

- 视觉记忆偏好:触觉记忆在儿童阶段的留存率比视觉高23%,动手操作能激活更多脑区参与记忆加工

七大科学记忆策略实践指南

-

多通道编码法 将知识转化为视觉图形(思维导图)、听觉韵律(知识歌曲)、动觉体验(情景模拟)的复合模式,例如记忆古诗词时,可配合手势舞和国画创作,多感官刺激使记忆留存率提升3倍。

-

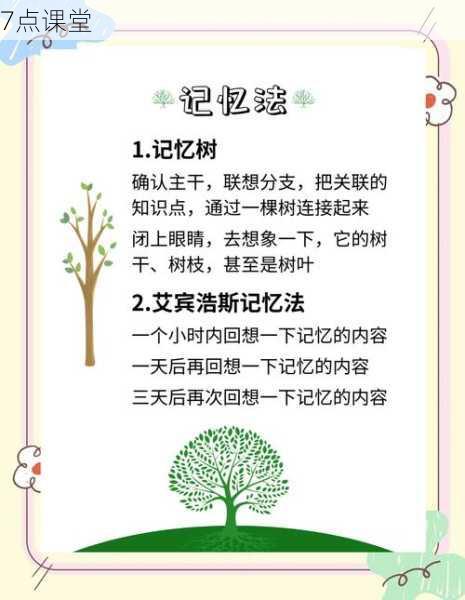

间隔重复系统 采用"3-7-21"黄金复习法:首次学习后3小时进行第一次回忆,7天后第二次强化,21天后最终巩固,配合记忆卡片工具,将遗忘曲线转化为记忆阶梯。

-

情绪锚定技术 创造具有情感温度的记忆场景:将数学公式编入探险故事,用家庭剧场演绎历史事件,实验数据显示,带情感色彩的记忆内容留存时间延长58%。

-

睡眠记忆加固 利用睡眠周期进行知识反刍:睡前1小时进行重点复习,浅睡眠期大脑会自动整理信息,保证9-11岁儿童每日9小时睡眠,可使记忆转化效率提升40%。

-

主动提取训练 改变被动输入模式,采用"讲解教学法":让孩子担任小老师复述知识,主动提取过程能使记忆痕迹加深2.2倍,每周3次,每次10分钟的讲解练习效果显著。

-

记忆宫殿构建 指导孩子建立专属记忆空间:将客厅布局转化为历史年表,用卧室物品对应生字结构,空间记忆法可提升序列信息记忆效率65%。

-

错题银行机制 建立动态错题管理系统:将错误信息分类存储(概念型/计算型/理解型),设置不同复习周期,定期进行错题拍卖会,用游戏化方式巩固薄弱环节。

提升记忆力的生活方式优化

- 营养方案:增加ω-3脂肪酸摄入(每周3次深海鱼),补充磷脂酰丝氨酸(PS)和锌元素

- 运动处方:每日30分钟有氧运动促进BDNF(脑源性神经营养因子)分泌

- 呼吸训练:4-7-8呼吸法(吸气4秒、屏息7秒、呼气8秒)可快速提升血氧浓度

- 光照调节:晨间接受30分钟自然光照射,调节血清素水平改善记忆状态

特殊情况的专业应对 对于持续存在记忆困难的儿童,需警惕以下情况并及时干预:

- 工作记忆障碍:表现为无法同时处理多个指令

- 视听通道失调:视觉/听觉单一通道记忆效率差于常模30%以上

- 微量元素缺乏:铁元素不足会导致记忆编码效率下降25%

建议进行专业认知评估(如WISC-V测试),结合感统训练和认知行为干预,临床数据显示,经过3个月系统训练,工作记忆容量可提升1.5个标准差。

记忆能力的培养是系统工程,需要家长跳出"记不住-逼着背"的恶性循环,通过科学策略激活孩子的内源性记忆潜能,建立符合神经发育规律的学习模式,每个孩子都有独特的信息加工方式,关键在于发现适合的记忆通道,让知识像种子一样在适合的土壤中自然生长,遗忘本身是记忆机制的重要组成部分,我们要做的不是对抗遗忘,而是建立高效的知识转化系统。