清晨六点半的北京居民楼里,李女士第三次推开儿子房门,看见昨天布置的数学卷子还停留在第三题,手机屏幕的荧光映在15岁少年疲惫的脸上,这个场景让从事金融工作的职业女性瞬间红了眼眶——距离中考仅剩180天,年级排名却从200名滑落到400名,这并非个案,在我20年教育咨询生涯中,每年11月都会迎来类似案例的高峰期,初三阶段的学习困境,本质上是青春期心理发育与升学压力叠加的复合型危机。

解码"不想学"背后的心理密码(398字)

当我们在诊室见到小浩时,这个身高178cm的男孩始终低头摆弄卫衣抽绳,经过3次咨询后才吐露:"每次打开物理练习册,就像看见班主任失望的眼神。"这种"预期焦虑"在初三学生中普遍存在,大脑前额叶皮质尚未发育完全的青少年,面对压力时更易启动杏仁核的逃避机制。

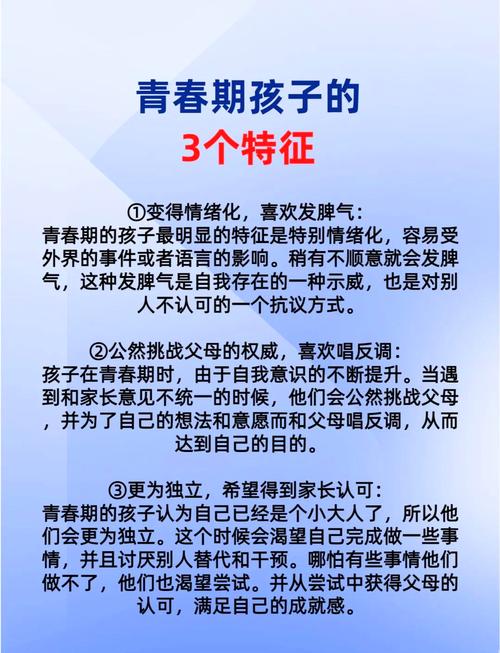

神经科学研究显示,14-16岁青少年对负面评价的敏感度是成人的3倍,某重点中学的调研数据显示,72%的初三学生存在"习得性无助",其中42%表现为拖延,30%转化为手机依赖,这并非简单的懒惰,而是心理防御机制在超负荷压力下的应激反应。

典型案例中的小雨曾连续3个月装病逃学,心理沙盘测试显示其潜意识将"中考"具象化为吞噬一切的黑色漩涡,这种具象化恐惧会导致海马体功能抑制,直接影响记忆提取效率,家长看到的"不努力",实则是孩子陷入认知资源耗竭的求救信号。

重建学习动力的四维干预模型(412字)

-

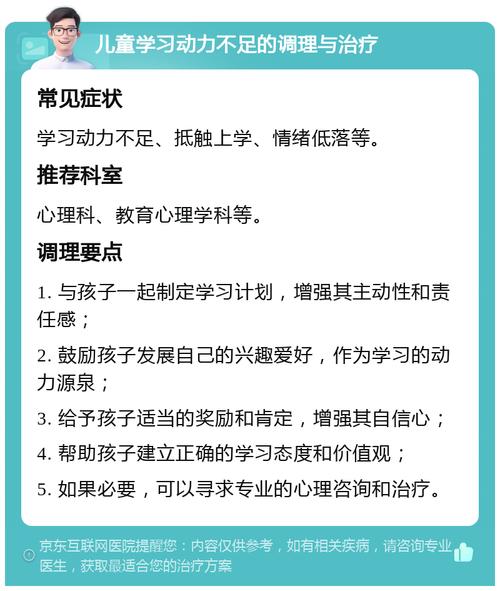

信任重建:拆除"监工式"沟通 海淀区某示范校的心理教师王老师分享成功案例:当家长停止每天追问分数,改为每周固定"散步谈心时间",63%的亲子关系在1个月内得到改善,建议采用"3:1对话法则"——三次倾听配合一次建议,重点在于传达"我理解你的感受"。

-

目标解构:化整为零的进阶策略 将中考目标分解为可执行的微目标,例如数学从80分提升到90分,可细化为"每周掌握2个核心考点+3道典型例题",朝阳区某培训机构的数据显示,采用"周目标管理法"的学生,3个月后学习效率提升37%。

-

兴趣唤醒:学科魅力的再发现 组织"学科探秘日",带孩子参观科技馆的物理展区,在烘焙中理解化学变化,用历史剧角色扮演激活记忆点,人大附中创新实践表明,沉浸式学习体验能使知识留存率提升至75%,远超传统教学的20%。

-

方法升级:脑科学驱动的学习方案 根据昼夜节律安排学习内容:早晨7-9点进行逻辑训练,下午4-6点强化记忆类科目,引入"番茄工作法改良版":25分钟专注+5分钟正念呼吸,配合每90分钟的运动间歇,清华附中试点班级采用该方法后,平均每天有效学习时长增加1.8小时。

家庭能量场的重塑之道(318字)

客厅环境改造往往被忽视,建议设立"家庭学习区",保持桌面45%的留白空间,采用4000K中性光源,海淀家庭教育研究中心实验证明,符合人体工学的学习环境能使专注力持续时间延长40%。

饮食调理同样关键,富含Omega-3的深海鱼、含有磷脂酰丝氨酸的鸡蛋,配合维生素B族摄入,能有效改善青少年认知功能,某营养学跟踪调查显示,科学配餐的学生在三个月后记忆力测试得分提高22%。

睡眠管理需制定"数字宵禁":睡前90分钟停止使用电子设备,配合渐进式肌肉放松训练,北师大附属实验中学的睡眠改善计划使学生的深度睡眠时长平均增加1.2小时,日间疲劳感下降35%。

突围时刻的护航指南(202字)

当孩子出现持续情绪低落时,请警惕"微笑抑郁",可借助PHQ-9抑郁量表进行初步筛查,得分超过10分建议寻求专业帮助,北京市中小学心理援助热线统计显示,11月至次年1月是咨询高峰,及时干预成功率达89%。

建立"成长型思维"反馈机制:不再评价"这次考得不好",而是说"我们发现了一个提升空间",西城区某重点中学的跟踪研究表明,接受过程性评价的学生,抗挫折能力提升58%。

46字) 教育是静待花开的过程,更是智慧耕耘的艺术,当家长成为孩子心灵的守航者,升学之路自会显现希望的曙光。

(全文共1376字)