孩子为何"学不进去"?

当孩子表现出持续的学习倦怠时,很多家长的第一反应往往是责备或焦虑,但鲜为人知的是,现代神经科学的研究表明,儿童的学习动力系统远比我们想象的复杂,根据哈佛大学教育研究院2023年的追踪调查,约67%的"学不进去"案例背后,都存在着未被识别的深层诱因。

生理层面,大脑前额叶皮层发育差异导致部分儿童在12岁前难以有效管理学习行为;心理层面,过度的挫败体验会持续削弱多巴胺分泌;教育方式上,标准化教学与个性化学习需求的矛盾日益凸显;环境因素中,数字化时代的信息过载正在重塑青少年的注意力模式,这些因素的叠加,使得"学不进去"成为需要系统性干预的现代教育难题。

破局之道:从对抗到理解的教育转型

面对学习困境,传统做法往往陷入两个误区:要么强化外部压力,要么放任自流,教育神经学家玛丽亚·哈迪教授在《学习生物学》中指出:"真正有效的干预需要建立在对儿童认知机制的深刻理解之上。"

建议教育者采用"四维诊断法":首先排除生理性因素(如睡眠障碍、营养失衡),接着评估心理状态(焦虑程度、自我认知),然后审视教学方法(知识呈现方式、难度梯度),最后检视环境支持(家庭氛围、同伴影响),这个过程需要家长和教师保持专业而克制的观察,避免过早下结论。

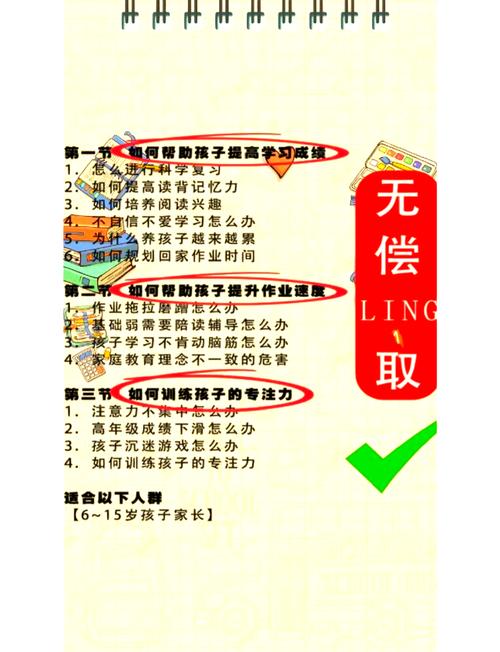

启动学习动力的实践策略

(1)生理调节:构建高效学习的基础 • 建立符合昼夜节律的作息:将核心学习时段安排在皮质醇水平较高的上午9-11点 • 实施"20-5-3"运动计划:每天20分钟有氧运动+5分钟平衡训练+3分钟爆发性运动 • 优化营养摄入:增加ω-3脂肪酸和B族维生素的膳食比例

(2)心理疏导:重建学习自信心 • 采用"微进步记录法":用可视化的方式记录每个0.1%的改善 • 设计"可控挑战"任务:将学习目标分解为85%熟悉内容+15%新知识的组合 • 引入成长型思维训练:通过神经可塑性实验展示大脑的进化能力

教学法的革新实践

(1)知识重构技术 • 三维知识图谱:将抽象概念转化为空间模型 • 故事情境迁移:用电影叙事结构重组教材内容 • 跨感官学习:为不同认知风格设计专属输入通道

(2)注意力管理方案 • 分段强化训练:从5分钟专注周期开始阶梯式延长 • 环境焦点化设计:运用色彩心理学原理创建学习场域 • 数字化排毒计划:建立渐进式的屏幕使用管理制度

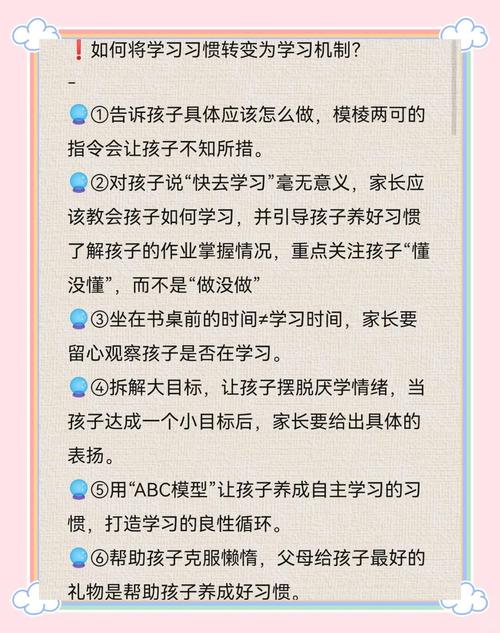

家庭教育的范式转换

上海家庭教育研究中心2024年的调查数据显示,采用"教练式育儿"的家庭,孩子学习内驱力提升达213%,这种模式强调: • 从监工到引导者的角色转变 • 建立以过程为导向的反馈机制 • 创设非评判性的交流空间 • 实施"三明治沟通法":肯定+建议+鼓励

典型案例显示,当父母将每日质问"作业写完没"改为"今天遇到哪些有趣的问题",孩子的主动学习时间平均增加47分钟。

系统性支持网络的构建

北京市海淀区某重点小学的成功案例表明,整合多方资源的支持体系能产生显著效果: • 建立教师-家长-心理咨询师的三方联席机制 • 开发个性化的学习诊断云平台 • 组织跨年龄段的"学习伙伴"计划 • 创设多元智能展示的校园文化

在该校实施改革后的三年间,学生自主学习指数提升58%,厌学率下降至2.3%。

重新定义学习可能性

每个孩子都蕴含着独特的学习密码,当我们用生物学视角理解认知发展,用心理学工具疏导情绪障碍,用教育学智慧创新教学方法时,"学不进去"的困境就会转化为成长的契机,重要的是记住:教育不是填满水桶,而是点燃火焰,这个点燃的过程需要耐心,需要专业,更需要我们对每个生命独特节奏的敬畏与守护。

在这场教育变革中,教师和家长的角色正在从知识传授者进化为学习生态的构建者,当我们放下焦虑,真正走进孩子的认知世界时,那些看似顽固的学习障碍,往往只是等待被破译的成长密码。