在家庭教育咨询室中,有位母亲红着眼眶问道:"我儿子已经两年不和家人好好说话了,这种叛逆期到底什么时候才能结束?"这个充满焦虑的提问折射出千万家长的共同困惑,青少年叛逆期作为人生发展的重要转折点,其持续时间与演变规律始终牵动着教育工作者和父母的心弦,要解开这个成长谜题,我们需要从发展心理学的多维视角切入,结合当代青少年的成长环境特征进行系统分析。

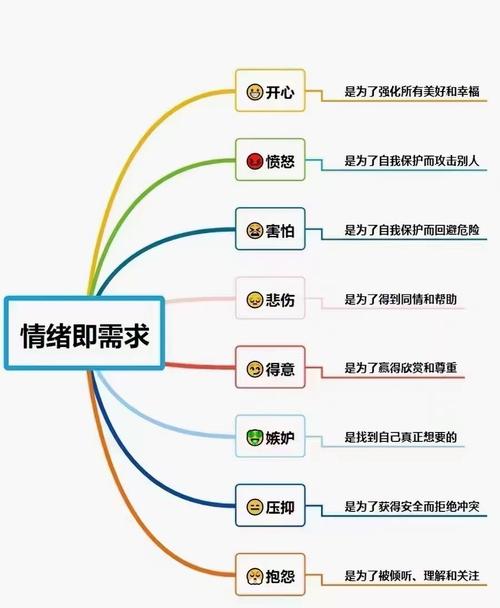

叛逆期本质的再认知 传统观念中将叛逆期简单定义为"不听话的阶段",这种认知偏差导致许多家庭教育陷入对抗困局,现代发展心理学研究表明,青少年期(12-18岁)的所谓"叛逆"实质是心理断乳期的外在表现,大脑前额叶皮质在青春期经历着重构过程,负责理性控制的中枢要到25岁左右才能完全成熟,这种生理发育的异步性造就了青少年情绪波动与认知发展的独特节奏。

哈佛大学发展研究中心长达10年的追踪数据显示,典型叛逆行为集中出现在12.5-16岁区间,但个体差异可达±3.2年,这种波动性源于三个核心变量:神经发育速度、环境刺激强度以及自我认知发展水平,值得注意的是,在学业压力较大的东亚文化圈,部分青少年的叛逆期呈现"隐性延长"特征,表面顺从与内心反抗的矛盾状态可能持续至大学阶段。

叛逆阶段的三维分化模型

-

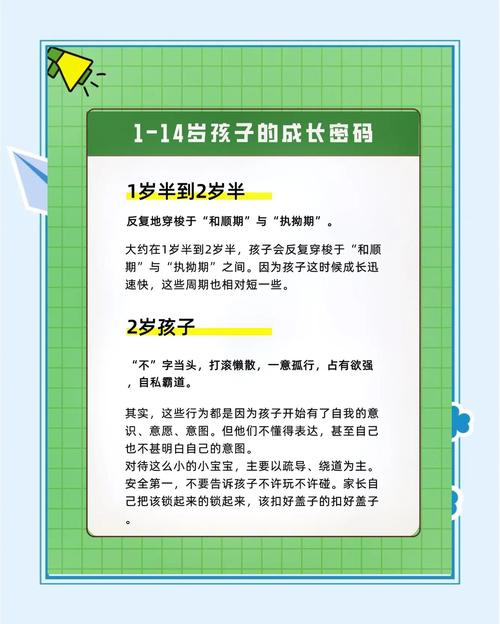

早期叛逆(12-14岁):生理唤醒期 此阶段以荷尔蒙激增引发的情绪风暴为特征,脑成像研究显示,青少年对负面刺激的杏仁核反应强度是成年人的2.3倍,典型表现包括情绪化反驳、隐私需求激增、审美偏好突变等,北京师范大学家庭教育研究中心2022年调查表明,62%的家长在此阶段遭遇子女的"房门紧闭"现象。

-

中期对抗(14-16岁):认知重构期 随着抽象思维能力的发展,青少年开始系统性质疑既有规则,他们通过挑战权威来验证自我认知框架,这个过程中产生的冲突具有建设性意义,上海某重点中学的心理咨询案例显示,在此阶段保持适度沟通的家庭,子女的自主决策能力比高压管教家庭高出47%。

-

后期整合(16-18岁):价值成型期 前额叶皮质的髓鞘化进程加速,使青少年逐渐获得情绪调节能力,此时叛逆行为从盲目对抗转向价值主张,表现为对特定社会议题的关注或人生规划的自主选择,值得注意的是,这个阶段的"叛逆残留"可能以创意表达、非传统职业选择等形式延续至成年初期。

影响叛逆期长度的关键变量

-

家庭互动模式:权威型教养下的青少年平均叛逆期持续时间(2.8年)显著短于专制型(4.1年)和放任型(3.6年),民主协商机制能加速认知冲突的良性转化。

-

同伴群体特征:处于高竞争性同辈群体中的个体,其叛逆期往往伴随更强烈的自我证明需求,可能延长对抗周期,某省会城市调研显示,"学霸圈"青少年的价值迷茫期比普通群体长约11个月。

-

数字媒介接触:过早接触极端网络亚文化的群体,其认知发展可能产生"代偿性叛逆",韩国青少年研究所2023年报告指出,日均刷短视频超4小时的青少年,叛逆期平均延长1.5年。

缩短阵痛期的教育策略

-

建立"心理缓冲区":在青少年卧室设置留言板代替当面质问,给情绪反应预留冷却时间,武汉某重点高中实践表明,这种方法能使亲子冲突频率降低38%。

-

创造选择幻觉:提供A/B选项代替强制要求,你希望先完成作业再玩游戏,还是先运动半小时再学习?"这种策略既维护自主权又守住底线。

-

善用第三方介入:当亲子沟通陷入僵局时,引入孩子信任的教练、亲属或专业咨询师作为沟通媒介,杭州家庭教育指导中心的案例跟踪显示,适时的第三方介入能使对抗周期缩短40%。

-

构建成长仪式:通过成人礼、家庭会议投票权授予等仪式,象征性地确认青少年的成熟地位,这种心理暗示能有效缓解身份焦虑带来的对抗冲动。

特殊情况的识别与干预 约7%的青少年的叛逆行为可能发展为病理性对抗,表现为持续18个月以上的极端行为或社会功能损伤,这些预警信号值得关注:持续的自伤倾向、物质滥用、反社会行为等,北京安定医院的临床数据显示,及时的专业干预能使87%的病例在2年内恢复正常社会化功能。

站在生命发展的长河回望,叛逆期恰似春汛时奔腾的激流,既是成长的阵痛,更是蜕变的序曲,教育者需要理解,叛逆期的终结不是某个具体的时间节点,而是青少年逐步建立稳定的自我认同,学会用建设性方式表达诉求的过程,当我们用理解的眼光替代焦虑的计时,用智慧的引导取代简单的压制,终将在某个不经意的清晨发现,曾经的"叛逆少年"已悄然成长为能独当一面的青年,这个过程可能需要3年,也可能需要5年,但重要的是,在这段共同成长的旅程中,我们始终以守望的姿态,为青春保驾护航。