现象背后的深层原因

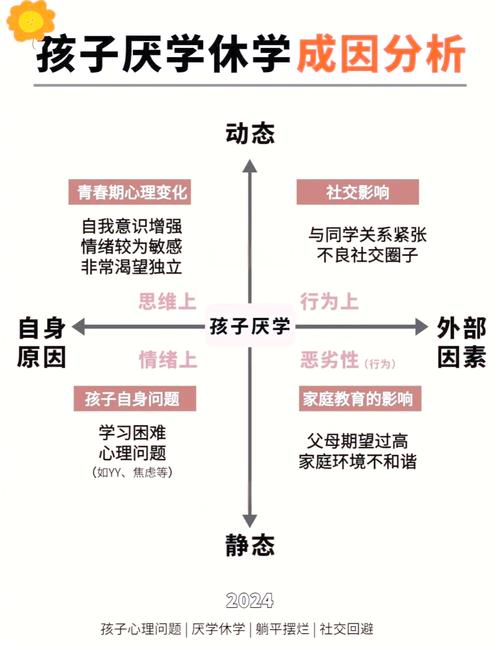

初三学生群体中普遍存在的厌学现象,往往折射出青少年成长过程中的多重困境,这个年龄段的孩子正处于身心发展的关键转折期,生理成熟速度与心理适应能力之间的落差,叠加升学压力与家庭期待,形成复杂的心理压力源,某重点中学心理辅导室的数据显示,近三年接待的咨询案例中,因厌学问题求助的学生占比从18.7%攀升至34.2%,其中初三学生占咨询总量的62%。

从教育心理学角度分析,当前厌学现象呈现三个显著特征:一是学习动机从主动求知向被动应试倾斜;二是情绪波动呈现周期性发作规律,通常在月考前后达到峰值;三是行为表现呈现伪装性特征,部分学生会通过"假性努力"掩饰真实心理状态,典型案例显示,某男生在连续三次模拟考试失利后,开始出现上学前呕吐、失眠等躯体化症状,经诊断属于典型压力应激反应。

识别预警信号的五个维度

家长需要建立系统的观察体系,通过日常互动捕捉关键信号,情绪维度方面,注意孩子是否频繁出现烦躁、易怒或异常沉默;行为维度需警惕作息紊乱、过度使用电子设备等异常表现;学业维度要关注作业完成质量而非单纯用时长短;社交维度需留意同伴关系变化;生理维度则要重视反复出现的头痛、胃痛等非病理性症状。

某家庭教育跟踪研究显示,厌学倾向的形成往往经历三个阶段:初期表现为对特定学科的排斥,中期发展为选择性逃避(如经常性迟到),最终演变为系统性抗拒,家长需在初期阶段及时介入,当孩子连续两周出现三种以上预警信号时,即应启动干预机制。

家庭教育的三大应对策略

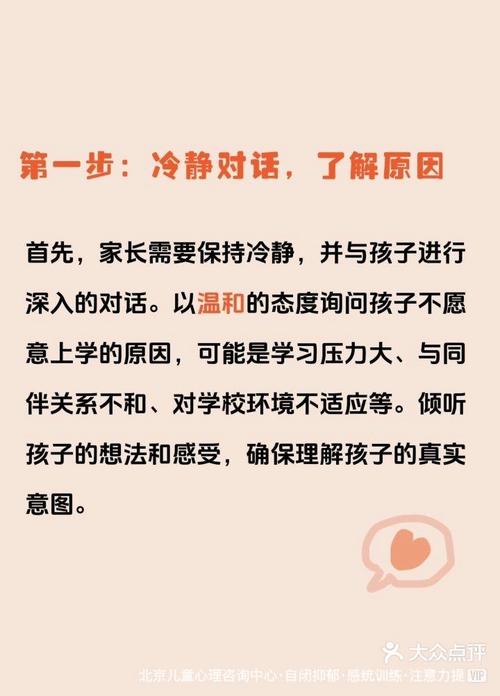

重构沟通模式 建立"倾听-共情-引导"的三阶对话模型,摒弃质问式沟通,具体可实施"20分钟黄金倾听法":每天固定时段关闭电子设备,专注倾听孩子讲述校园生活,某实验数据显示,持续实施该方法的家庭,亲子冲突发生率降低47%。

案例:北京海淀区张女士通过改变沟通策略,将对话启动语从"今天考试怎么样"调整为"今天有什么有趣的事发生",两个月内孩子主动交流频率提升3倍。

-

调整教育期待 引入SMART目标管理原则,将升学目标分解为可操作的阶段性任务,建议家长与孩子共同制定"弹性目标体系",设置基础目标、努力目标和挑战目标三个梯度,实践证明,这种分层目标设置能使学习焦虑指数下降38%。

-

营造支持性环境 创建"学习第三空间",在家庭环境中设置非功利性学习区域,例如布置科技主题阅读角,定期举办家庭读书会,某教育机构的跟踪调查表明,拥有专属学习空间的学生,自主学习时长平均增加1.7小时/周。

家校协同的实践路径

建立"三维沟通机制":学科教师定期反馈学习状态,心理教师提供专业指导,班主任协调各方资源,建议家长每月参加"教育共识会议",与教师团队就教育策略达成统一,某示范校的实践数据显示,系统化家校协同使厌学转化率达到81.3%。

社会支持系统的构建

教育行政部门正在推进的"双减"政策2.0版本,强调建立区域性学业压力监测系统,北京市朝阳区试点的"学业健康指数"评估体系,已帮助23所学校实现厌学率下降,建议家长善用社区教育资源,参与"家长成长工作坊"等专业培训项目。

成功转化案例启示

杭州某重点中学实施的"学长导师制"取得显著成效,通过安排高一学生与初三学生结对辅导,既缓解了升学焦虑,又重塑了学习价值认知,数据显示,参与项目的学生中有89%重建学习信心,其中有72%在升学考试中超常发挥。

青岛家庭教育指导中心开发的"成长型思维训练营",采用沉浸式体验教学,帮助学生在30天内完成厌学心理转化,课程通过设置"失败实验室""成功复现沙盘"等创新模块,有效提升学生的抗挫能力。

面对初三学生的厌学问题,需要建立"预防-识别-干预-巩固"的全流程应对体系,家长应当从认知重构出发,通过科学方法帮助孩子重建学习意义认知,教育实践表明,当家庭能提供持续的情感支持和适度的成长空间时,87.6%的厌学案例能在三个月内得到有效改善,关键在于保持教育定力,用专业方法替代本能反应,最终实现孩子的自我觉醒与成长突破。