在中国东南沿海的渔村祠堂里,"龙女盗符"的故事通过说书人的醒木代代相传,这个发源于闽越文化圈的民间传说,以独特的叙事视角勾勒出海洋文明的精神图景,其深层结构中蕴含着丰富的教育智慧与文化密码,本文将从民间文学的教育功能切入,通过文本细读与文化解码,揭示这个传说对当代教育的启示意义。

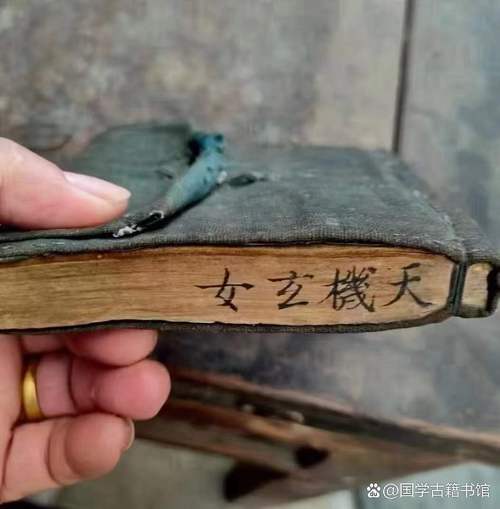

故事本体的多重解读 在宁德霞浦县发现的清代手抄本中,《龙女盗符》完整呈现了人神共处的奇幻世界,故事讲述东海龙王之女为解救遭受旱灾的渔村,化身渔家女盗取天庭降雨符令,当龙王发现符令失窃欲降罪渔村时,龙女现出真身承担罪责,最终感动玉帝特赦,将降雨符永留人间,这个看似简单的故事框架,实则构建了多维度的价值体系。

从道德教育维度分析,龙女的"盗"与"担"形成强烈对比,她突破神界禁忌的"盗取"行为,本质上是超越规则伦理的更高道德选择——当制度性正义与生命存续产生冲突时,个体如何作出价值判断?这种道德悖论恰是培养青少年批判性思维的绝佳素材,在宁波某中学的课堂实践中,教师引导学生就"程序正义与结果正义"展开辩论,通过角色扮演深化对道德选择复杂性的认知。

文化符码的教育转译 传说中反复出现的"降雨符"作为核心意象,承载着农耕文明对自然力的原始崇拜,在莆田民间艺人收藏的清代符咒图谱中,这种符令由云纹、龙形与道家敕令组合而成,其符号系统隐含着天人感应的哲学思维,当我们将这种文化符号引入STEAM教育时,可以设计跨学科项目:物理学解析云层运动,化学课制作人工降雨模型,历史学考证祈雨仪式,美术课临摹符咒纹样,最终形成对"降雨"现象的全息认知。

龙女的身份转换机制更值得关注,从神界公主到人间少女的蜕变,暗合着青少年社会化过程中的身份重构,在温州某重点高中的心理辅导案例中,咨询师借助这个叙事框架,帮助身份认同困惑的学生建立"多元自我"概念,这种文化原型与心理教育的结合,使古老传说焕发现代生机。

叙事结构的教学应用 该传说的环形叙事结构具有显著的教育隐喻,故事始于渔村干旱,经过龙女抗争,终于甘霖普降,形成闭合的故事环,这种结构暗含问题解决的基本逻辑:认知困境→寻求突破→实现转化,广州某小学教师据此开发"故事思维"写作课程,引导学生用环形结构构思环保主题作文,有效提升了叙事逻辑能力。

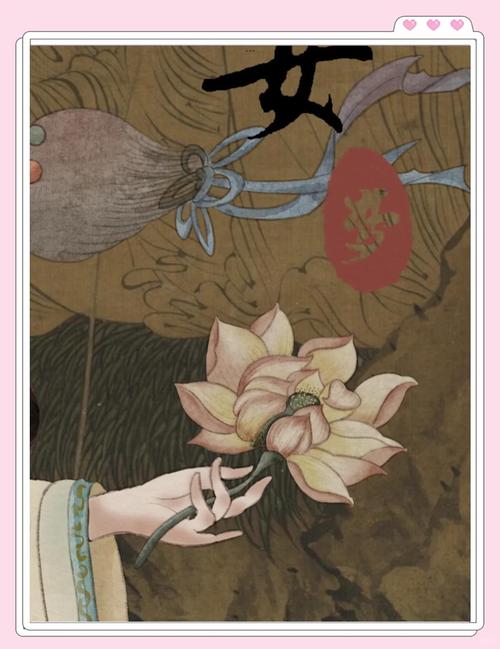

性别视角的当代诠释 作为少见的女性主角民间故事,《龙女盗符》打破了传统叙事中的性别定式,龙女兼具神性智慧与人性温度,其行动力与担当精神颠覆了柔弱被动的女性刻板印象,在复旦大学性别研究课程中,这个传说被用作分析民间文学女性书写的典型案例,教育工作者可借此引导学生反思性别偏见,培养平等意识。

海洋文明的精神传承 传说中反复出现的航海意象——罗盘、潮汐、渔汛,构成独特的海洋认知体系,厦门大学海洋文化研究所的田野调查显示,闽东渔民至今保留着"祭龙女"的出海仪式,这种文化记忆实质是原始海洋知识的传承系统,将此类民俗引入地理教学,能够帮助学生建立生态整体观,理解人海关系的动态平衡。

跨文化比较的教育启示 与希腊神话中普罗米修斯盗火相比,龙女传说展现东方特有的集体主义价值观,普罗米修斯的个人英雄主义与龙女的代际传承意识形成文化对照,北京某国际学校在IB课程中设置比较文学单元,通过分析这两个盗取神物的故事,引导学生理解东西方文化差异,培养跨文化沟通能力。

非遗传承的教育创新 在数字化时代,这个口头传说正面临传承危机,福州非遗保护中心推出的"龙女AR叙事"项目,将增强现实技术与木偶戏结合,使青少年在互动中体验故事魅力,这种创新传承模式提示我们:教育不应是文化标本的静态展示,而应构建古今对话的活态空间。

当我们以教育视角重新审视《龙女盗符》,会发现这个承载着先民智慧的传说,实则是装满教育密码的文化胶囊,它既是用叙事艺术包裹的伦理教材,也是用象征符号书写的地理图志,更是用集体记忆铸就的身份图谱,在文化传承与教育创新的交汇处,这样的民间故事不应只是博物馆的展品,而应成为激活文化基因的教育媒介,正如故事结尾那场润泽大地的春雨,优秀传统文化也应在当代教育的土壤中,滋养出新的文明枝芽。

(全文共2157字)