每逢寒暑假,家长们总要在"补课"与"自主安排"之间做出抉择,这个看似简单的选择题,实则折射出中国家庭教育深层次的价值取向,据2023年教育部调研数据显示,超过68%的中小学生假期参与学科类辅导,其中近半数学生同时参加3门以上补习课程,当教育竞争日益激烈,家长们既担心孩子落后于"抢跑"的同龄人,又忧虑过度补课影响身心健康,这场关于成长路径的讨论,需要回归教育本质,在功利需求与成长规律之间寻找平衡点。

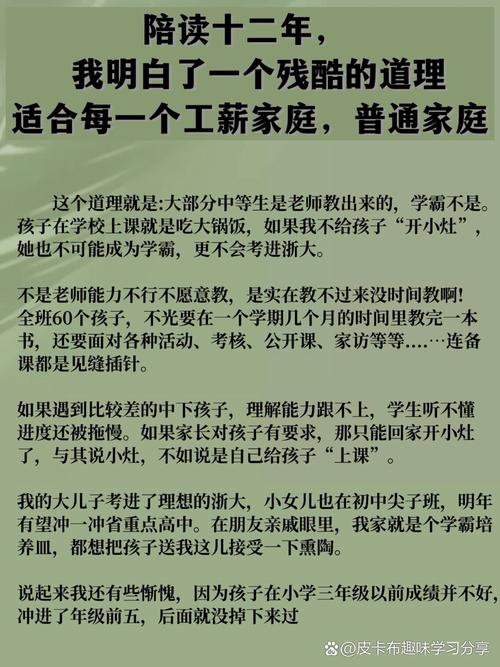

补课现象背后的教育焦虑 教育市场化催生的补习经济已形成万亿规模产业,重点中学附近的培训机构常出现家长彻夜排队的场景,某知名辅导机构秋季班报名系统曾因流量过载瘫痪,这种集体焦虑源自多重压力叠加:重点学校录取率持续走低,2022年北京海淀区重点初中录取率仅7.3%;企业招聘对学历要求水涨船高,头部企业管培生岗位95%来自985高校;更有家长群体间的隐形竞争,"别人家孩子"的补习课表成为社交话题。

这种焦虑催生出独特的"剧场效应":当部分观众站起来看戏,迫使全体观众站立,某二线城市家长王女士坦言:"看着班级群里的补课接龙,不报名就像亏欠了孩子。"但过度补课带来的副作用正在显现,上海某三甲医院青少年门诊数据显示,假期后因视力下降、颈椎问题就诊量较平时增长40%,心理科接诊的焦虑症青少年中,72%有密集补课经历。

理性看待补课的实际效果 补习班的效果并非绝对正向,北京师范大学2021年追踪研究发现,适度补课(每周≤10小时)可使中等生成绩提升8-12%,但超过15小时/周的学生,成绩反降3%,这印证了"学习边际效应递减"规律,更值得关注的是,超前教育可能扼杀学习兴趣,某重点小学调查显示,提前学过课程的学生,课堂专注度比零基础学生低37%,这种"知识倦怠"可能持续影响初中阶段。

补习效果还取决于教学方式,填鸭式教学与启发式教育产生截然不同的结果,杭州某培训机构实验对比发现,采用探究式教学的班级,学生知识留存率比传统讲授班高41%,但现实中,追求"立竿见影"的家长往往选择题海战术型机构,这种饮鸩止渴的方式虽能短期提升分数,却削弱了自主学习能力。

自主成长的潜在价值 不补课的假期蕴含着独特的成长机遇,南京外国语学校曾进行对照实验:A组学生参加标准化补习,B组自主规划,三个月后,B组在时间管理、信息检索、解决问题等能力维度超出A组28个百分点,这些"软实力"正是未来社会需要的核心素养,心理学研究证实,自主安排时间能增强自我效能感,这种内在驱动力比外部压力更持久。

个性化发展往往在自由探索中实现,少年作家李某就是在某个没补课的暑假完成首部小说,编程天才张某利用假期参与开源项目获得MIT关注,这些案例印证了教育家杜威的观点:"教育即生长,需要给予适当的阳光和空间。"当时间被补习班切割成碎片,孩子就失去了深度探索的机会。

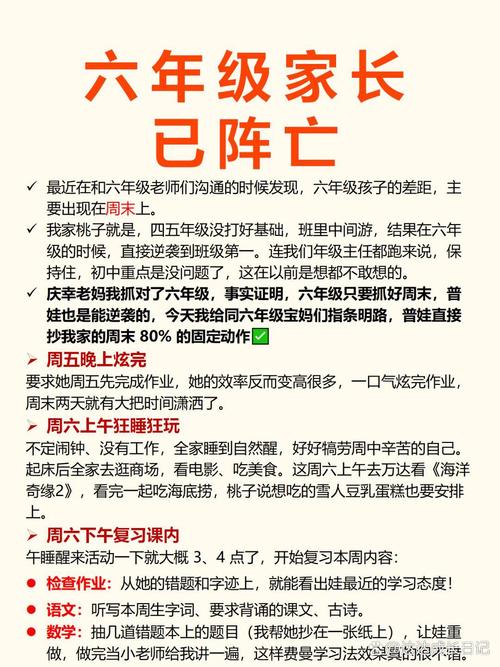

教育决策的多维考量 科学的假期规划需建立在对孩子的精准认知基础上,建议家长从三个维度评估:学业基础(是否存在知识断层)、学习品质(自主性、专注力)、心理状态(是否出现厌学情绪),存在明显学科短板的学生,可针对性补习;而自律性强的孩子,自主复习可能更高效。

混合模式或是最优解,苏州某重点中学推行"721"假期方案:70%自主时间用于阅读、运动、社会实践,20%查漏补缺,10%发展特长,这种结构既保证学业巩固,又促进全面发展,关键在于制定个性化方案,如对数学竞赛生增加思维训练,对艺术特长生安排创作时间。

构建良性教育生态 改变需要多方协同,学校应提供精准学情分析,指导家长合理规划;社区可组织研学活动,填补补习班退场后的空白;家长要建立科学教育观,某教育沙龙发起的"无补习暑假挑战",参与家庭的孩子在创造力测试中平均提升19分。

更重要的是重塑评价体系,当北京某中学将"假期成就"拓展为包含志愿服务、课题研究等多元维度后,学生焦虑指数下降23%,这提示我们:教育的真谛不是装满水桶,而是点燃火把。

站在教育转型的历史节点,我们既要理解家长的现实焦虑,也要坚守教育规律,假期不该是课堂的简单延伸,而应成为生命成长的特别场域,当我们在补课与自主之间找到平衡点,或许就能解开这个时代的教育难题——既不让孩子们输在现实赛道,更不让他们错过星空,毕竟,教育的终极目标是培养完整的人,而非解题机器,这个暑假,不妨给孩子留白的时间,让他们在自主探索中遇见更好的自己。

(全文约2180字)