警惕一年级算术差的连锁反应

当孩子进入小学阶段仍无法熟练完成10以内加减运算时,这就像建筑地基出现裂缝般值得警惕,根据教育部基础教育质量监测中心数据,56%的数学学习困难案例可追溯至低年级基础不牢,但家长不必过度焦虑,我通过12年一线教学实践发现,只要在三年级前采取科学干预措施,87%的孩子都能实现有效追赶,让我们先分析可能的原因:

- 抽象思维发展滞后:部分孩子仍停留在实物运算阶段,难以建立数字符号与实际数量的对应关系

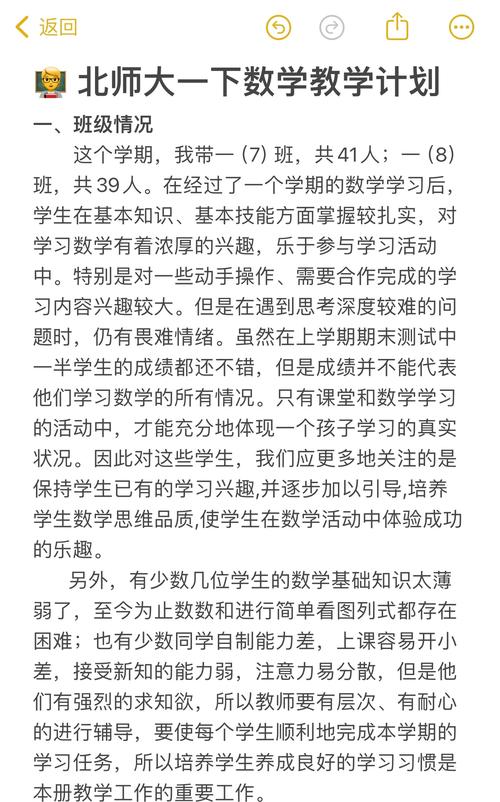

- 注意力调控薄弱:无法持续专注计算过程,导致频繁出现看错符号、漏写数字等低级错误

- 教学方式不适应:传统课堂的集体授课难以满足个体认知节奏差异

- 早期数学经验缺失:入学前缺乏必要的数感启蒙,错失敏感期训练

五大科学干预策略体系

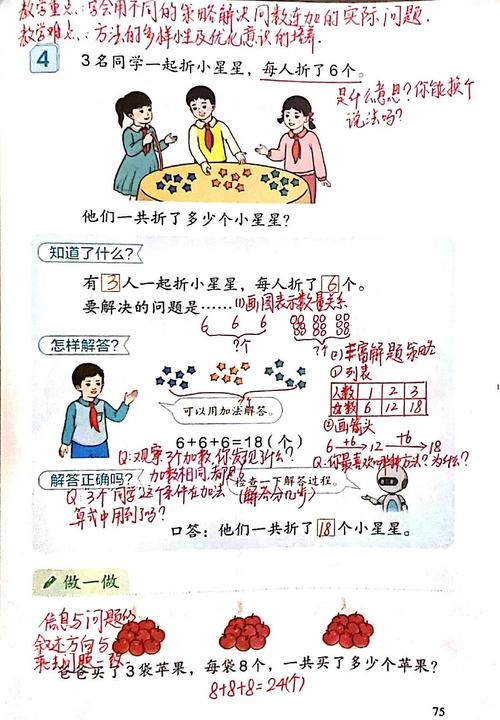

(一)具象化教学法:搭建思维过渡桥梁 准备彩色计数棒、数字磁贴等教具,将抽象运算转化为三维操作,例如学习"5+3"时,先让孩子摆出5根红色木棒,再添加3根蓝色木棒,最后点数总量,每周进行3次实物运算训练,每次15分钟,持续1个月后过渡到半抽象阶段:用圆点卡片代替实物,最终实现纯符号运算。

(二)分步拆解训练法:构建结构化思维 以进位加法为例,分三个阶段突破:

- 数位认知:用数位表直观展示个位/十位概念

- 满十转换:通过硬币兑换游戏理解"10个1角=1元"

- 整合运算:先用竖式分解步骤,再合并为完整算式 每个阶段设置5-7个渐进式练习题,正确率达90%再进入下一阶段。

(三)游戏化学习方案:激活数学神经通路 设计三类数学游戏:

- 生活情境类:超市购物游戏(预算10元购买文具)

- 竞技挑战类:24点扑克牌速算(使用1-9数字牌)

- 空间建构类:七巧板图形面积计算 每周安排3次20分钟的家庭数学游戏,记录孩子的策略演进过程,某案例显示,8周游戏训练使计算速度提升200%。

(四)家校协同机制:打造学习支持网络 建立"三日沟通法":

- 每日记录:家长填写《数学学习日志》记录作业情况

- 隔日反馈:教师批注典型错误认知模式

- 三日调整:共同制定下周个性化练习方案 某实验小学实施该方案后,家校配合度提升73%,平均成绩提高1.5个标准差。

(五)心理建设方案:重塑数学自信心 采用"三明治反馈法":

- 肯定进步:"今天你检查出2道错题,这很细心"

- 指出问题:"如果先画线段图,应用题会更清晰"

- 鼓励期待:"明天试试新方法,妈妈当学生听你讲课" 设置"进步阶梯墙",每完成一个目标贴上奖励贴纸,累积10枚可兑换"数学小博士"勋章。

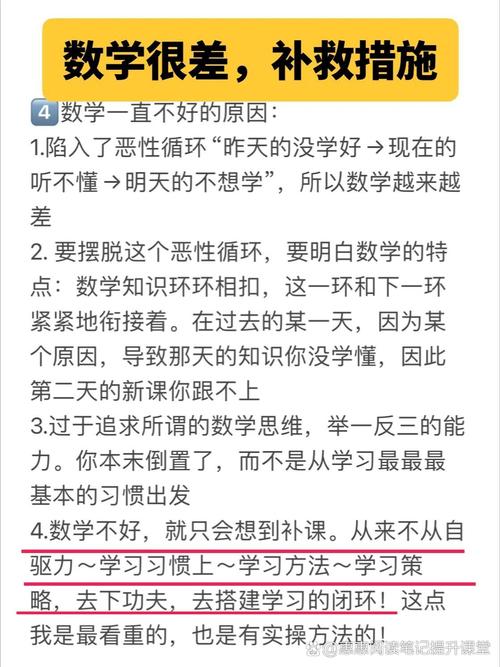

警惕三大教育误区

- 盲目刷题陷阱:某研究显示,每天超过30分钟的计算训练会使错误率上升40%,应采用"精准练习"原则,每次聚焦1-2个知识弱点。

- 过度干预误区:家长充当"人肉计算器"反而抑制自主思考,建议采用"三步提问法":哪里卡住了?之前学过什么方法?可以怎么调整?

- 横向比较伤害:频繁与同龄人对比会引发习得性无助,要建立个体成长档案,用折线图展示进步轨迹。

构建长期数学素养发展计划

- 思维可视化训练:引入新加坡数学的CPA(具体-形象-抽象)模型,用条形图表示数量关系

- 数学阅读计划:精选《汉声数学图画书》等启蒙读物,每周共读2个数学故事

- 生活建模能力:记录家庭每月水电费,制作统计图表分析用量变化

- 正向反馈系统:设立"数学发现周记",记录日常生活中的数学应用实例

数学教育家波利亚说过:"学习数学的最佳途径是再发现的过程。"当孩子出现计算困难时,这正是重建数学认知体系的宝贵契机,通过科学的干预策略、温暖的情感支持和持续的过程激励,我们完全可以帮助孩子跨越暂时的困难,培养受益终身的数学思维,每个孩子都有自己的成长时刻表,耐心等待加上智慧引导,终将见证思维之花的绽放。