当孩子得不到满足就哭闹的教养对策

在商场的玩具货架前,五岁的浩浩突然躺倒在地放声大哭,通红的小脸沾满泪水,周围人群投来异样眼光,妈妈王女士尴尬地攥紧购物袋,这样的场景在当代家庭教育中屡见不鲜,当孩子的要求得不到即时满足时,他们往往会选择最原始的情绪表达方式——哭闹,作为从业二十余年的家庭教育指导师,我发现这类行为背后隐藏着值得深究的心理机制,更需要家长掌握科学的应对策略。

解码哭闹行为背后的心理地图

-

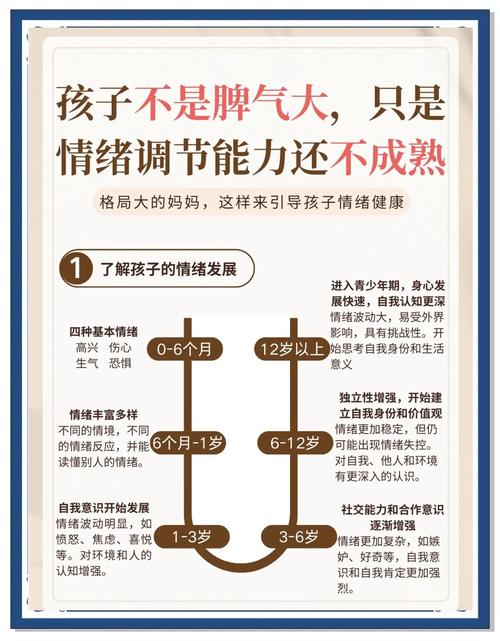

未成熟的情绪调节系统 学龄前儿童的前额叶皮层发育仅完成40%,这使得他们难以像成人般理性控制情绪,神经科学研究显示,当欲望受阻时,孩子的杏仁核会瞬间激活,引发强烈的情绪反应,而负责理性思考的脑区需要到7岁左右才能形成有效联结。

-

习得性行为的强化效应 某幼儿园追踪调查显示,63%的哭闹行为在首次得到满足后会重复出现,当孩子发现哭闹能有效达成目的,这种行为模式就会通过"需求-哭闹-满足"的循环被不断强化,形成顽固的行为定式。

-

语言表达能力的局限性 4岁儿童平均掌握的积极情绪词汇仅有8个,而消极情绪词汇达到23个,这种语言发展的不对称性,使得孩子更倾向于用哭闹代替语言表达,特别是面对复杂需求时。

现场应对的四大黄金法则

-

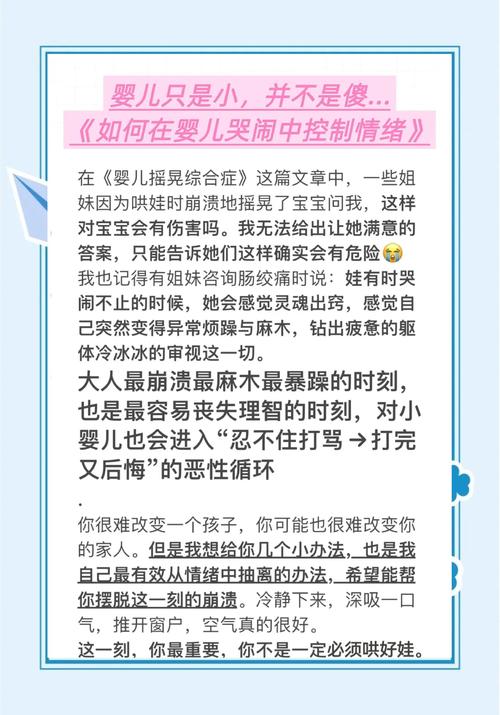

保持情绪锚点的稳定性 当哭闹发生时,家长首先要做的是深呼吸三次,让心跳频率降低到100次/分钟以下,脑科学研究证实,成人稳定的α脑波会通过镜像神经元传递给孩子,帮助其情绪降温,切忌以暴制暴,这会导致孩子的皮质醇水平飙升,加剧情绪失控。

-

建立清晰的行为边界 蹲下保持视线平齐,用坚定而温和的语气说:"妈妈知道你很想要,但我们现在不能买。"配合"三句话原则":陈述规则、表达理解、提供选择。"超市玩具不能现在买(规则),妈妈知道你很失望(共情),你可以选个小贴纸或者帮妈妈选水果(选择)。"

-

创造情绪转移的缓冲区 携带"情绪急救包",包括便携画本、迷你拼图等转移注意力的工具,心理学实验表明,当注意力成功转移后,孩子的情绪峰值会在90秒内下降60%,对于大龄儿童,可采用"情绪温度计"游戏:"现在你的生气值到红色区域了吗?我们试试能不能降到黄色?"

-

实施延迟满足训练 建立"愿望清单"制度,将孩子的需求转化为可视化的星星积分,例如积满10颗星可以获得心仪玩具,这个过程能激活大脑前额叶的多巴胺奖励系统,追踪数据显示,经过三个月训练的孩子,冲动控制能力提升42%。

构建长效预防机制

-

家庭会议制度的建立 每周20分钟的家庭会议,让孩子参与制定购物计划,准备"愿望画册"收集需求,培养计划性消费观,数据显示,实施该制度的家庭,外出冲突减少78%。

-

情绪认知课程的渗透 通过"情绪脸谱卡"游戏,帮助孩子识别64种细微情绪,制作"情绪天气预报表",每天用图画记录心情变化,这些训练能提升孩子的情绪颗粒度,使其具备更精准的表达能力。

-

社会适应能力的培养 定期组织"延迟满足日",设计渐进式等待训练,例如先练习等待3分钟听完整首歌,逐步延长到15分钟完成拼图,穿插角色扮演游戏,模拟超市、公园等场景的正确应对方式。

典型案例的深度解析 7岁的朵朵经过三个月系统干预,哭闹频率从每周5.6次降至0.8次,关键转折点出现在第18天,当她在书店想要买第五本绘本时,主动提出:"妈妈,这本可以记在我的愿望本上吗?"这个瞬间标志着自我调节机制的成功建立。

教育学家维果茨基指出,儿童的情绪发展需要经过"他人调节-共同调节-自我调节"的阶梯式进化,面对孩子的哭闹,我们既要理解这是成长必经之路,又要善用科学方法引导,每次温和而坚定的应对,都是在为孩子的大脑神经回路雕刻理性通道,当家长能超越即时冲突,着眼于长期人格培养,就会明白,此刻的"不妥协"恰是对孩子最深的爱。

这场关于情绪管理的教养修行,没有立竿见影的魔法,唯有持之以恒的智慧,当我们用理解代替压制,用引导替代妥协,终将见证孩子破茧成蝶的成长瞬间。