教室后排的椅子发出轻微的吱呀声,10岁的小宇第5次把目光从黑板移向窗外,这个场景每天都在全国数以万计的课堂上演——据中国青少年研究中心最新调查显示,62.3%的中小学教师认为"学生注意力涣散"已成为课堂教学的首要挑战,当我们的孩子频繁陷入"人在课堂,神游四方"的状态,这不仅仅是简单的纪律问题,更折射出现代教育体系需要直面的深层课题。

课堂分心的多维度解码

-

生理基础:正在发育中的前额叶皮质 儿童大脑前额叶的成熟要持续到25岁左右,这个掌管执行功能的区域就像不成熟的操作系统,难以持续处理复杂任务,神经科学研究显示,7-10岁儿童的平均专注时长仅20-25分钟,与标准课堂40分钟存在天然鸿沟。

-

心理诱因:被忽视的需求金字塔 当孩子频繁出现"神游"行为,往往是在发出无声的求助信号,可能是知识断层导致的畏难心理,或是社交焦虑引发的逃避机制,甚至是对教师教学方式的消极抗议,北京师范大学教育心理团队研究发现,68%的课堂分心案例存在未被察觉的深层心理动因。

-

环境变量:被低估的干扰因子 教室的温度、采光、桌椅间距等物理环境,教师语速、PPT切换频率等教学节奏,同学的小动作等社交环境,都在持续争夺孩子的注意力资源,清华大学教育技术实验室的监测数据显示,普通教室每节课存在超过200个潜在干扰源。

破局之策:构建专注力培养体系 (一)家庭端:打造专注力培育生态

生物节律调节:建立"专注-放松"循环 • 制定包含15分钟专注时段的阶梯式作息表 • 引入番茄钟工作法(25分钟学习+5分钟休息) • 确保每日9-11小时优质睡眠(根据年龄调整)

案例:深圳实验学校推行的"三时段作业法",将作业拆解为三个15分钟单元,中间穿插5分钟体能活动,使作业完成效率提升37%。

感知觉训练:开发注意力"肌肉" • 听觉聚焦:闭眼辨识环境声音的"声音地图"游戏 • 视觉追踪:双指追踪移动物体的"眼动体操" • 触觉记忆:布袋摸物识别的"触觉宝箱"挑战

工具推荐:使用舒尔特方格、迷宫图等经典训练工具,配合智能手环监测专注指数,形成可视化成长曲线。

动机唤醒:构建学习意义坐标系 • 设置"闯关式"学习目标(如:完成5道题解锁故事时间) • 建立知识应用场景(超市计算实践、公园自然观察) • 设计家庭"学术会议"(让孩子担任知识讲解员)

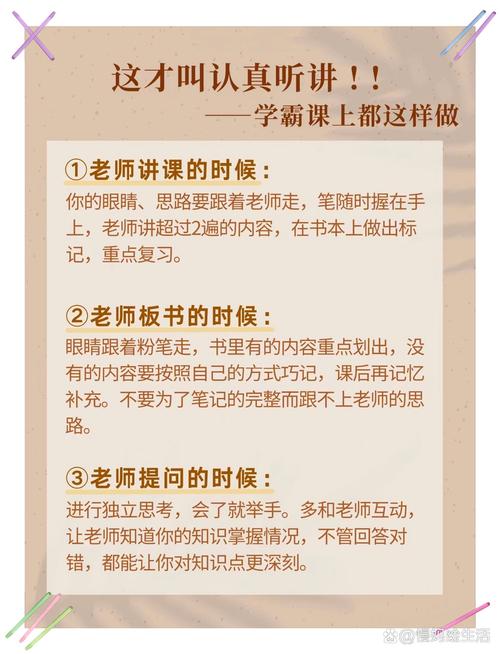

(二)教师端:重构课堂注意力磁场

教学设计的注意力曲线优化 • 黄金15分钟法则:在课程开始后的第5-20分钟投放核心知识点 • 多模态刺激轮换:每8-10分钟切换讲授/互动/实践环节 • 悬念牵引策略:在分段处设置待解谜题维持探索欲

创新实践:上海某重点小学推行的"微课岛"模式,将40分钟课程分解为4个主题岛,学生通过完成任务卡"航海"闯关。

课堂互动的参与式设计 • 随机应答系统:使用电子答题器实现全员即时反馈 • 肢体响应教学:设计知识对应的手势代码体系 • 同伴教学圈:实施"学伴责任制"和小组擂台赛

技术赋能:AR教学眼镜可将抽象概念可视化,智能课桌能监测学生注意力波动并触发互动提醒。

个性化注意力管理方案 • 制定"动静相宜"的座位轮换制 • 提供差异化任务选择菜单 • 设计专属的注意力"急救包"(含焦点卡、抗干扰耳塞等)

家校协同:构建注意力守护联盟

-

建立"注意力发展档案" • 记录每日最佳专注时段 • 绘制周度注意力波动图谱 • 追踪干扰源类型及频率

-

实施"双师反馈机制" • 家庭记录表与课堂观察表对照分析 • 每周举行15分钟的三方视频会议 • 开发家校协同的注意力训练APP

-

开展"专注力主题工作坊" • 家长课堂:学习正念引导技巧 • 学生营地:进行森林专注力训练 • 教师研习:掌握脑科学教学策略

在北京市海淀区某实验小学的实践中,这种立体化干预体系使课堂有效注意时长从平均18分钟提升至32分钟,学业达标率提高41%,更关键的是建立了可迁移的自我管理能力。

当我们将课堂分心现象置于发展性视角下审视,会发现这恰是教育创新的契机,通过科学解码注意机制,构建家校共育生态,我们不仅能帮助孩子战胜"溜号"挑战,更是在培养面向未来的核心素养,每个游离的眼神都是亟待破译的成长密码,需要教育者用智慧与耐心慢慢开启,正如著名教育家蒙台梭利所言:"专注力不是被要求出来的,而是被合适的环境滋养出来的。"让我们携手为孩子打造这样的成长绿洲。