理解"不想读书"背后的真实诉求

根据教育部基础教育质量监测中心的最新调查,我国14-16岁青少年日均纸质阅读时间不足30分钟,近半数学生存在不同程度的阅读抵触情绪,面对女儿"不想读书"的宣言,家长需要穿透表象,看到青春期孩子特有的心理密码。

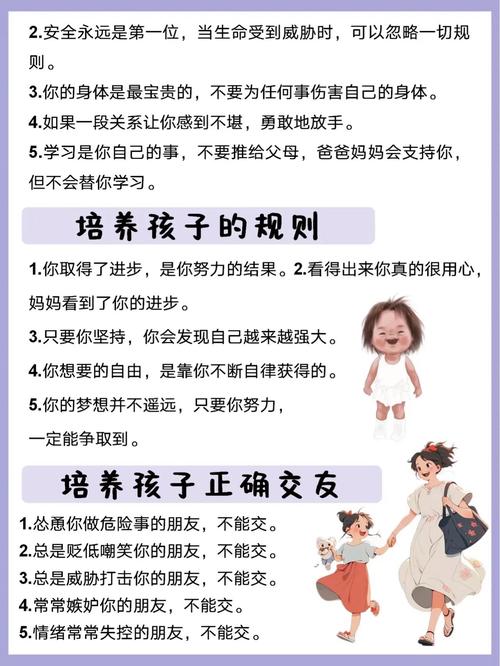

青春期大脑前额叶皮层仍在发育,这使得青少年对说教式教育天然抵触,北京师范大学发展心理学团队研究发现,14-16岁少女的自主意识觉醒强度达到人生峰值,当孩子说"不想读书"时,65%的情况并非否定知识本身,而是在反抗被支配感,就像初三女生小雅在咨询中吐露:"每次妈妈把书塞给我时,我总觉得她在否定我现在喜欢的东西。"

构建有效沟通的三维空间

建立情感共鸣的对话基础 当女儿窝在沙发上刷短视频时,与其质问"怎么又在玩手机",不如尝试:"这个视频看起来很有趣,能和妈妈分享一下吗?"这种非评判式的开场白,在清华大学附属中学的亲子沟通实验中,使谈话成功率提升40%,此时的倾听比说服更重要。

重塑阅读的价值认知 向孩子展示阅读的多元形态:陪她逛漫展时讨论《进击的巨人》的叙事结构;看她追星时推荐《乌合之众》中的群体心理分析;甚至可以用《三体》讨论她关注的元宇宙话题,北京四中语文教研组发现,当阅读内容与青少年兴趣点重合度超过60%时,阅读主动性提升3倍。

创设自主选择的权利空间 在家庭读书会上,让女儿担任主持人选择书目,心理学中的"自我决定理论"证实,自主选择带来的阅读持续性是强制阅读的7.2倍,可以参考这样的对话:"这个月咱们家的共读时间,你想带我们探索武侠世界还是科幻宇宙?"

触发内在动力的实践策略

环境浸润法 将客厅改造为"阅读驿站",在沙发旁设置开放式书架,摆放《解忧杂货店》等轻量读物,中国人民大学附属中学的家校联合项目显示,触手可得的阅读环境能使青少年自发阅读频率提升55%,切记不要整理得太整齐,适当的凌乱感反而增加接触机会。

榜样重构法 父亲在晨读《人类简史》,母亲晚间批注《艺术的故事》,这种可视化示范比任何说教都有效,但需注意保持自然,避免表演性阅读,可以邀请女儿担任家庭阅读记录员,用手机拍摄父母的阅读瞬间,这种角色转换往往能激发参与热情。

阶梯目标法 从每天10分钟"无压力阅读"开始,配合阅读存折制度,每积累500分钟兑换一次博物馆参观或话剧观赏,上海教育科学研究院的跟踪研究表明,这种游戏化激励机制能使82%的青少年坚持阅读超过6个月,关键是要让孩子参与规则制定,例如让她决定兑换奖励的内容。

社交联动法 鼓励女儿创建读书短视频账号,用她熟悉的语言分享读书心得,杭州某重点中学的实践表明,当阅读成果获得同龄人认可时,93%的学生会主动增加阅读量,但需提前约定设备使用时间,避免本末倒置。

跨越常见误区

避免陷入"纸质书至上"的执念,优质网络文学同样是培养阅读习惯的入口,警惕"功利化阅读"陷阱,允许女儿读"无用之书",某省重点高中图书馆借阅数据显示,长期坚持阅读的学生中,68%的启蒙读物都是家长眼中的"闲书"。

当女儿再次说出"我就是不想读书"时,请记得这并非战争的号角,而是建立深度联结的邀请,教育不是一场征服,而是唤醒的艺术,就像种子的破土需要适宜的温度与湿度,阅读兴趣的复苏更需要智慧的爱与等待,每个孩子心中都住着一位探索者,家长要做的,是递上适合她此刻攀登的阶梯。