书法家作为教育载体的历史基因

公元前221年,秦朝以"书同文"政策完成华夏文明第一次文字整合,这不仅是行政制度的变革,更是教育史上划时代的里程碑,李斯主持的小篆规范工程,让书法首次成为连接天下学子的教育纽带,汉代太学设立"书博士"职位,专职教授文字书写,这种制度延续千年,至唐代国子监仍设有书学博士,北宋苏轼在《论书》中写道:"书必有神、气、骨、肉、血,五者缺一,不为成书也。"这种对书法本质的认知,深刻影响着历代读书人的精神建构。

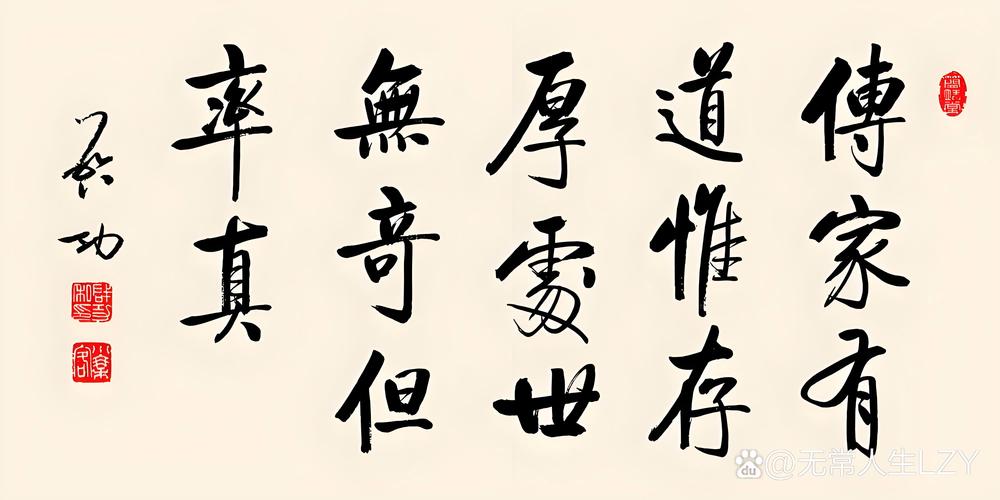

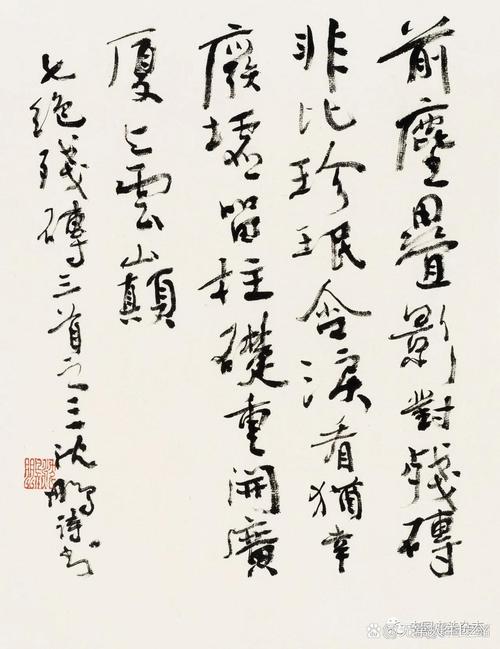

王羲之的《兰亭序》墨迹在唐代被奉为"天下第一行书",其拓本成为士子必临范本,这种临摹不仅是技巧训练,更蕴含着对魏晋风度的追慕,明代董其昌在《画禅室随笔》中记载,他每日晨起必临《黄庭经》数行,"非但求其形似,乃欲得其神韵",这种日课传统,将书法训练转化为持续终生的修身方式,清代书法家包世臣在《艺舟双楫》中提出"中实说",强调运笔时气贯毫端,这种理论将书法与中医的经络学说相贯通,形成独特的东方教育智慧。

砚田耕耘:书法家教育实践的三重维度

在当代中小学书法课堂中,教师常以颜真卿《多宝塔碑》作为楷书入门教材,这种选择不仅因其结构严谨,更因颜体字里蕴含的庙堂之气,北京某重点小学的田野调查显示,坚持三年书法练习的学生,在专注力测试中得分比同龄人平均高出23%,这种数据印证了古代"习字养性"的教育理念,说明书法训练对青少年心智发育具有实证价值。

苏州书法家张旭东每周在社区开设公益书法班,二十年间培养学员逾千人,他的教学法颇具特色:先教学生辨识不同朝代的碑帖纹样,再解析笔法中的力学原理,最后引导学员将个人情感注入笔墨,这种"技—理—情"的三阶教学体系,暗合《礼记·学记》"不兴其艺,不能乐学"的教育思想,广州美院的书法教育实验室最新研究发现,书法创作时脑电波中的α波活跃度提升37%,这种生理指标印证了书法活动对心理调节的特殊作用。

数字时代的翰墨新章:书法教育的现代转型

2023年故宫博物院推出的"数字兰亭"项目,运用3D建模技术还原历代名家墨迹的笔触轨迹,这种科技与传统的碰撞,让年轻学子能直观感受王铎"屋漏痕"笔法的精妙,华东师范大学研发的智能书法教学系统,通过压力传感器实时分析运笔力度,其纠错准确率已达89.7%,但技术永远无法替代师承中的"心传",正如启功先生所言:"临帖如见古人面,须得三分形七分神。"

在全球化语境下,书法教育正承担着新的文化使命,纽约大都会博物馆的中国书法工作坊,每年吸引上万名外国参与者,这种跨文化传播中,书法家既要保持笔墨的本体特征,又要创新表达方式,日本书道联盟近年推行的"现代诗文书法"运动,启示我们传统艺术需要与当代生活对话,抖音平台#每日一字#话题已积累23亿次播放量,这种传播力度是古代书斋教育难以想象的。

站在文明传承的维度审视,书法家群体既是传统文化的守护者,更是创新教育的实践者,当我们在宣纸上落下第一笔横画时,连接的不仅是墨池与砚田,更是过去与未来,这种以笔墨为载体的教育范式,正在数字时代焕发新的生机,持续滋养着中华文化的根系,培育着具有东方美学底蕴的现代人格。