在中国四大民间传说中,《梁山伯与祝英台》以其凄美的爱情故事与深刻的文化隐喻,成为跨越千年的教育启示录,这个诞生于东晋时期的传说,通过祝英台女扮男装求学的核心情节,在展现封建礼教压抑性的同时,更折射出中国古代教育体系中潜藏的人文微光,当我们以教育研究的视角重新审视这个耳熟能详的故事,会发现其中蕴含着超越爱情悲剧的教育密码。

女扮男装:性别突围下的教育平权实践 祝英台"化装求学"的行为本质,是中国古代女性争取教育权的特殊斗争方式,在"女子无才便是德"的封建训诫下,这位越州女子通过身份伪装叩开了知识殿堂的大门,这种极具戏剧性的求学方式,恰如一面多棱镜,折射出三个维度的教育现实:书院教育体系对女性存在系统性排斥;知识获取渠道的性别差异导致认知鸿沟;民间社会对女性才智的隐性认可。

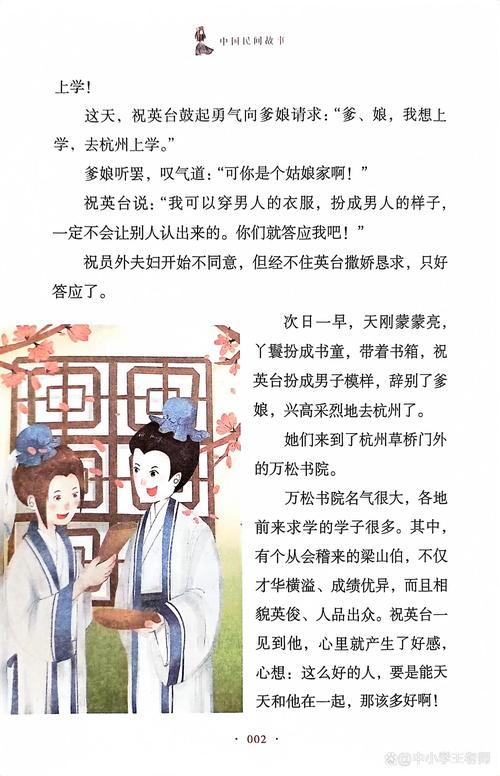

值得注意的是,故事中祝英台的求学过程充满智慧博弈,她需要精准模仿男性举止,在课堂讨论中保持思想锋芒又不至暴露身份,这种双重身份的平衡术,本质上是对传统教育体制的柔性挑战,当她在学堂与男子同席共读时,实际上已经突破了"男女七岁不同席"的礼教藩篱,这种"违规"行为的被包容,暗示着基层教育实践中存在灵活变通的可能。

书院教育:礼教框架下的人文微光 梁祝故事中的书院场景,是观察传统教育生态的典型样本,在程式化的经史教育之外,我们看到师生间存在超越教条的情感连接,山伯与英台的诗词唱和、同窗共砚的生活细节,反映出古代书院教育中未被规训的人文温度,特别是当祝英台以"九妹"为托辞自荐婚姻时,实际是在用文学隐喻传递情感诉求,这种充满文人雅趣的交流方式,正是传统诗文教育的具象化呈现。

在封建教育强调"克己复礼"的主流话语下,万松书院却默许了这对青年男女的思想共鸣,这种矛盾现象揭示出教育实践中的潜在张力:严苛的礼教规范与真实的人性需求始终在进行隐性博弈,山伯病逝前"不能同生求同死"的绝笔,更是将这种张力推向顶点,展现出知识启蒙对个体意识的觉醒作用。

化蝶意象:教育觉醒的终极隐喻 故事结局的"化蝶"场景,超越了简单的浪漫主义表达,构成极具东方智慧的教育哲学隐喻,双蝶翩跹的意象至少包含三层教育启示:知识追求终将突破形体束缚,祝英台从闺阁到书院的位移,象征着认知疆域的拓展;精神契合可以超越生死界限,暗示教育应注重灵魂共鸣而非形式规训;蜕变升华的过程彰显教育本质——不是对既定秩序的被动接受,而是生命形态的主动超越。

这种蜕变意识在当代教育中依然具有现实意义,当我们面对标准化考试与个性化培养的矛盾时,"化蝶"隐喻提醒我们:真正的教育应帮助学生完成从知识容器到思想主体的蜕变,就像祝英台褪去裙钗换儒袍的转变,现代学生也需要在教育过程中实现认知方式的重构。

现代镜鉴:传统教育智慧的当代转化 梁祝传说对当今教育改革的启示,集中体现在三个方面:其一,教育公平不应止于性别平权,更要破除各种隐性壁垒;其二,知识传授需要超越功利导向,培育完整的人格素养;其三,教育评价应当尊重个体差异,为不同特质的学子提供成长空间。

在杭州万松书院遗址,至今仍有家长为孩子举行开笔礼,这种传统仪式与当代素质教育的结合,恰是梁祝精神在现代的延续,当我们看到女学生从容踏入曾经拒斥女性的书院大门,当男女同窗之谊不再需要身份伪装,这个古老传说终于在现代教育体系中找到了真正的归宿。

《梁山伯与祝英台》作为文化母本,其教育启示随着时代演进不断生发新义,从祝英台突破性别桎梏的果敢,到书院教育中的人文微光,再到化蝶意象蕴含的蜕变哲学,这个传说始终在叩问教育的本质,在推进教育现代化的今天,我们既要看到封建礼教的历史局限,更要珍视传统文化中的人文基因,当教育真正成为照亮生命的蝴蝶翅膀,每个求知者都能在属于自己的天空翩然起舞。

(全文共计1427字)