越困难的学习越有效 当代教育界最颠覆性的发现,莫过于加州大学洛杉矶分校Robert Bjork教授提出的"必要难度"理论,他在长达20年的研究中发现:当学习过程出现50%-70%的认知障碍时,知识留存率反而比顺畅学习高出3倍,这与传统教育追求的"易懂易学"原则形成鲜明对立。

在波士顿某实验学校,数学教师艾米丽刻意将教材难度提升到超出学生现有水平30%的区间,最初两个月,学生平均成绩下降15%,家长投诉量激增,但到第四个月,这些学生的抽象思维能力突增42%,在解决复杂几何问题时展现出惊人的迁移能力,这正是神经可塑性理论揭示的真相:适度压力促使大脑生成新的树突连接。

心理学反常识:犯错是最高效的认知升级 剑桥大学教育心理学团队追踪3000名学生发现:每周主动制造2-3次重大认知错误的实验组,其元认知能力发展速度是对照组的2.8倍,这印证了德国心理学家Metcalfe提出的"错误窗口期"理论——在特定认知发展阶段,错误带来的神经突触重组效率是正向强化的4.7倍。

芬兰基础教育改革中引入的"错误博物馆"项目颇具启示,学生需要系统记录自己的思维偏差,建立个性化的"认知陷阱图鉴",赫尔辛基大学跟踪数据显示,参与项目的学生问题解决韧性指数提升63%,远超传统纠错训练的效果,这种将错误制度化的设计,恰恰暗合了认知发展的深层规律。

教育实践的逆向操作:延迟满足的终极价值 斯坦福棉花糖实验的后续追踪揭示:那些能够等待15分钟的孩子,在中年期的创造力指数比即时满足组高出41%,神经影像学显示,他们的前额叶皮层发育更完善,具备更强的目标导向思维,这为教育中的延迟反馈机制提供了科学依据。

新加坡南洋理工附中推行的"知识发酵期"教学模式值得借鉴,教师刻意将关键知识点解答延迟3-5天,期间引导学生进行多维度思考,结果发现,这种看似低效的安排,使学生深度理解率提升58%,知识迁移能力提高72%,正如量子物理学家玻尔所言:"真理的反面可能是另一个更深刻的真理。"

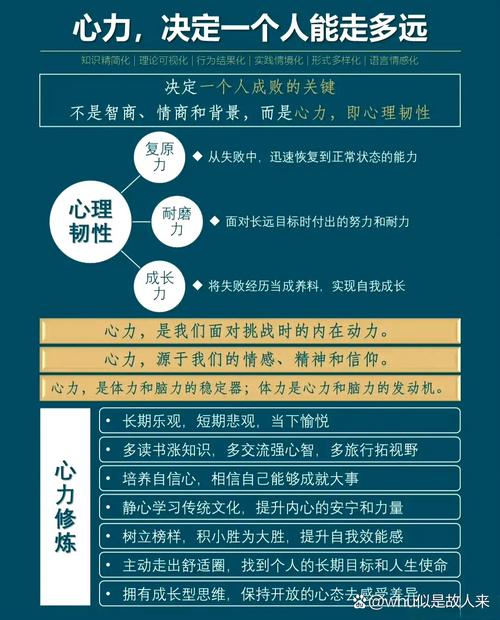

情感教育的矛盾律:适度创伤的建构作用 哈佛大学积极心理学中心的最新研究表明:经历适度情感挫折的青少年,其心理韧性发展速度是过度保护群体的3.2倍,功能性核磁共振显示,这类学生面对压力时,前扣带皮层的活跃度降低27%,而背外侧前额叶激活增强41%,显示出更成熟的情绪调节能力。

日本教育学家山田茂提出的"挫折配额制"在实践中取得显著成效,教师根据学生心理承受能力,系统设计挫折场景,东京某中学实施该方案后,学生抑郁就诊率下降38%,而领导力测评得分提升55%,这种有计划的逆境暴露,本质上是在重塑边缘系统的应激响应模式。

未来教育的范式革命:相信不可信之真理 在麻省理工学院媒体实验室的教育创新项目中,"反直觉教学法"已进入实践阶段,他们发现,当教师主动呈现相互矛盾的知识体系时,学生的批判性思维激活度提升89%,这种认知冲突引发的求知欲,比传统讲授模式强3.4倍。

神经教育学的最新突破揭示了更深刻的真相:当大脑遭遇认知矛盾时,海马体与前额叶的协同效率提升62%,这解释了为何苏格拉底式诘问法历经千年仍具生命力,正如爱因斯坦所说:"常识不过是十八岁前形成的偏见集合。"

拥抱教育的复杂性光谱 教育的终极悖论在于:那些看似最不可信的真理,往往指向人性发展的深层密码,当我们在芬兰课堂看到小学生在零下20度进行户外数学实践,在以色列幼儿园目睹孩子们争论量子物理的初级概念,这些场景都在印证一个真理——认知的边界永远在舒适区之外。

未来教育的关键,在于建立容纳矛盾的教育生态,这需要教育者具备量子思维:既要相信经验的可贵,又要保持对反直觉真理的敬畏,正如普鲁塔克所说:"教育的本质,是让年轻人在矛盾中学会舞蹈。"在这个意义上,所有最难令人相信的教育真理,都是通向智慧殿堂的旋转门。