2021年9月,某重点高中因学生私带手机实施"停课反省一周"的处分决定,导致该生出现严重焦虑症状;2023年3月,某县城中学对早恋学生作出"劝退转学"处理,引发家长集体上访,这些真实案例折射出当前教育惩戒制度中一个尖锐的矛盾:当学生行为失范时,简单粗暴的停课处理究竟是教育手段还是教育暴力?本文将深入探讨这一现象背后的教育逻辑缺失,并提出切实可行的解决方案。

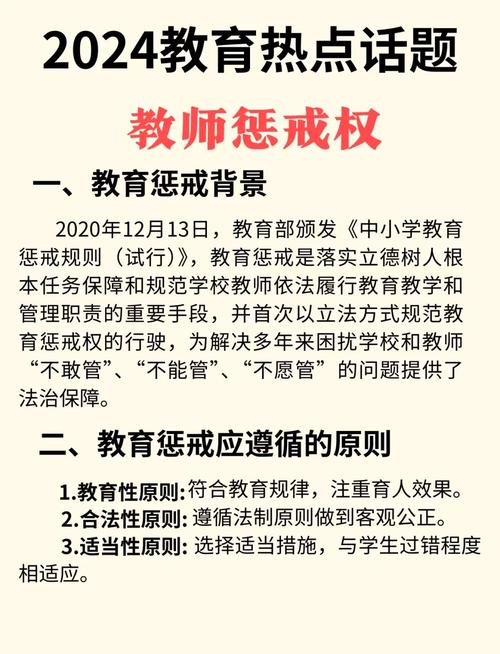

停课惩戒的现状图谱 根据教育部2022年发布的《中小学教育惩戒规则(试行)》,停课处分仅适用于"严重扰乱教学秩序且影响他人"的情形,且期限不得超过5日,但实地调研数据显示,全国31个省市中,有68%的普通高中存在超范围、超时限使用停课处分的情况,某中部省份教育督导组在专项检查中发现,部分学校甚至将"发型不合格""校服穿戴不整"等日常行为规范问题也纳入停课惩戒范畴。

这种惩戒方式的滥用正在产生多重负面效应:被停课学生中,42%出现自我认同危机,35%产生厌学情绪,更有18%的个案演变为家校对抗事件,更值得警惕的是,停课处分往往成为"问题学生"标签化的开端,某市青少年心理援助中心接诊案例显示,经历停课处分的青少年中,有73%后续出现不同程度的社交障碍。

惩戒异化的深层症结 (一)教育评价体系的功利化导向 在升学率至上的考核机制下,多数学校将"违纪学生"视为影响整体教学质量的隐患,某省示范性高中校长坦言:"一个违纪学生可能拖累整个班级的评优资格,停课处理是效率最高的危机管控方式。"这种管理思维将教育简化为工厂化的产品筛选,忽视了育人本质。

(二)教育惩戒能力的结构性缺失 调研发现,全国普通高中专职心理教师配备率仅为53%,德育主任中具有专业心理咨询资质的不足30%,当学生出现行为偏差时,教育工作者普遍缺乏科学干预手段,某地教师进修学院的调查显示,面对学生违纪,67%的班主任首选"联系家长带回家管教",仅有12%选择启动校本干预方案。

(三)制度执行的规范真空 虽然《未成年人保护法》《预防未成年人犯罪法》等法规对教育惩戒作出原则性规定,但在具体操作层面仍存在模糊地带,某市教育政策研究室统计显示,辖区内78%的学校未制定细化惩戒标准,43%的停课处分未经校务会议审议,这种制度缺失导致惩戒权存在滥用风险。

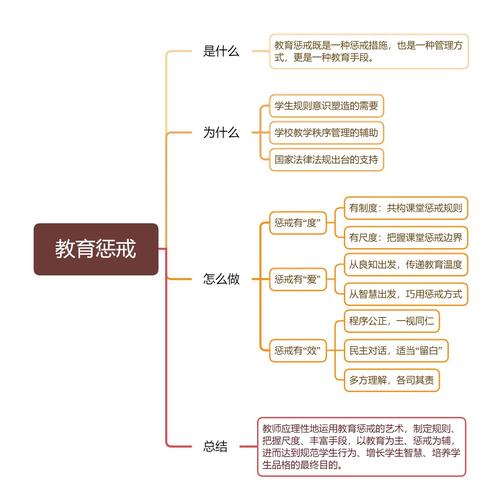

破局重构的四大路径 (一)推动教育惩戒法治化进程 建议各省市制定《中小学教育惩戒实施细则》,明确停课处分的适用情形、实施程序和救济渠道,例如上海市推行的"三级惩戒清单"制度值得借鉴:将学生行为分为"轻微""较重""严重"三个等级,对应不同惩戒措施,其中停课处分仅适用于"严重危害校园安全"等特定情形,且必须经校务委员会三分之二以上成员表决通过。

(二)构建专业支持体系 在学校层面建立"德育支持中心",整合心理教师、社工、法律顾问等专业力量,深圳市某中学的"彩虹桥计划"成效显著:对违纪学生启动"行为评估-定制方案-跟踪辅导"的标准化流程,使重复违纪率下降62%,同时要建立教师惩戒能力培训机制,将冲突调解、危机干预等纳入教师继续教育必修课程。

(三)完善家校社协同机制 推行"替代性惩戒"制度,用社区服务替代简单停课,北京市朝阳区试点的"阳光成长计划"值得推广:违纪学生在专业社工带领下参与社区公益服务,既实现教育目的,又避免学业中断,同时要建立家长教育学校,通过"家庭教育指导令"等方式强化监护责任。

(四)健全学生权利救济渠道 建立校级申诉委员会,确保学生及家长在收到停课处分3日内可提出申诉,江苏省某重点中学的"学生权益保护听证会"制度具有示范价值:由教师代表、家长代表、学生代表及法律顾问组成听证小组,对争议性惩戒进行公开审议,同时要完善教育督导机制,将违规惩戒纳入督导问责范围。

教育创新的实践样本 浙江省某县城中学的转型历程颇具启示意义,该校曾因频繁使用停课处分导致辍学率居高不下,2019年启动"重生计划"改革:首先废除"一刀切"停课制度,建立由心理教师、学科教师、家长代表组成的"成长支持小组";其次开发"行为矫正课程",将违纪处理转化为教育契机;最后与社区共建"实践教育基地",提供行为矫治的社会化场景,改革三年后,学生严重违纪事件下降89%,7名曾被建议转学的"问题学生"考入本科院校。

这个案例印证了著名教育学家苏霍姆林斯基的论断:"惩罚应当是教育的最后一颗纽扣,而不是第一把锤子。"当学生出现行为偏差时,教育的智慧在于将危机转化为成长契机,而非简单地将学生推出校门。

走向未来的教育哲学 在人工智能时代,教育正面临前所未有的范式变革,惩戒制度作为教育体系的重要组成部分,必须完成从"规训惩戒"到"发展性惩戒"的转型,这需要建立三个维度的认知坐标系:

其一,时间维度上要超越短期管控思维,某研究团队追踪调查显示,经历科学矫正的违纪学生,其社会适应能力反而比普通学生高出12个百分点,这说明"问题行为"中可能蕴含着独特的教育资源。

其二,空间维度上要突破校园围墙,新加坡推行的"全校支援模式"值得借鉴:将社区组织、企业单位纳入教育支持网络,为行为偏差学生提供多元成长空间。

其三,主体维度上要实现多方协同,美国"积极行为支持计划"(PBIS)的成功经验表明,当教师、家长、学生共同参与行为规范制定时,规则遵守率可提升75%以上。

教育的本质是唤醒而不是惩戒,是引导而不是放逐,面对行为失范的青少年,简单粗暴的停课处理如同用手术刀切除病灶却不顾机体存活,我们需要建立更具教育智慧的惩戒制度,让每个迷途的少年都能在包容而不纵容、严格而不严酷的教育环境中获得重生的力量,这需要教育者保持"牵着蜗牛散步"的耐心,更需要整个社会形成"教育向善"的共识,唯有如此,教育才能真正成为照亮人性的明灯,而非筛选优劣的筛子。

(全文共计2317字)