在中国古典诗歌的璀璨星河中,李贺以其诡谲瑰丽的诗风独树一帜,当我们探讨"李贺是哪个朝代的诗人"这一问题时,答案背后实则隐藏着整个中唐时期的社会文化密码,这位被后世称为"诗鬼"的诗人,生于公元790年,卒于816年,其短暂而绚烂的创作生涯恰好与唐王朝由盛转衰的关键时期相重叠,本文将从时代背景、诗歌特征、文化转型三个维度,深入解析李贺所处的历史语境及其诗歌创作的时代意义。

中唐社会的裂变与文人境遇 李贺生活的贞元至元和年间(785-820),正是安史之乱后唐王朝艰难重建的时期,表面上的"元和中兴"难掩藩镇割据、宦官专权、朋党倾轧的深层危机,这个时期的文人群体,既失去了盛唐时期昂扬进取的底气,又尚未形成晚唐颓废避世的风气,呈现出独特的矛盾性。

据《新唐书》记载,李贺祖籍陇西,虽为唐宗室郑王李亮后裔,但至其父辈已家道中落,这种世家身份的虚名与现实的困顿形成强烈反差,深刻影响着诗人的创作心理,当时的科举制度虽仍为寒门士子提供上升通道,但李贺因父名"晋肃"与"进士"犯讳而遭礼部除名,这一事件本身即是中唐社会礼法制度僵化的典型写照,韩愈为此撰写的《讳辩》虽极力为其鸣不平,却终究未能改变这位天才诗人的命运轨迹。

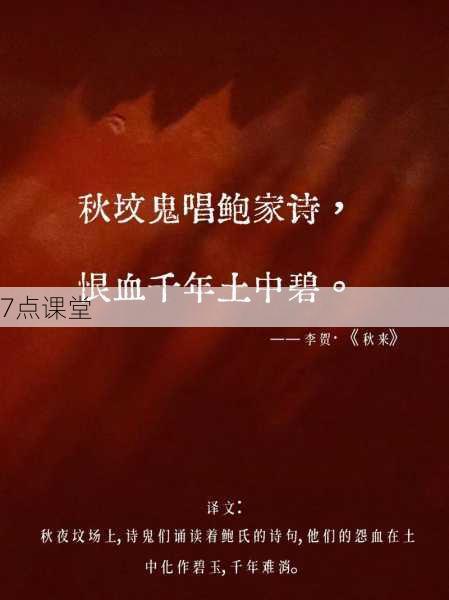

诗风嬗变中的时代印记 中唐诗坛正处于诗歌革新的重要转折期,以韩愈、孟郊为代表的奇崛诗派,白居易、元稹倡导的新乐府运动,与李贺的"长吉体"形成三足鼎立之势,李贺诗歌中频繁出现的"老"、"死"、"血"等意象,如"秋坟鬼唱鲍家诗,恨血千年土中碧"(《秋来》),既是个体生命焦虑的投射,更是时代集体情绪的凝结。

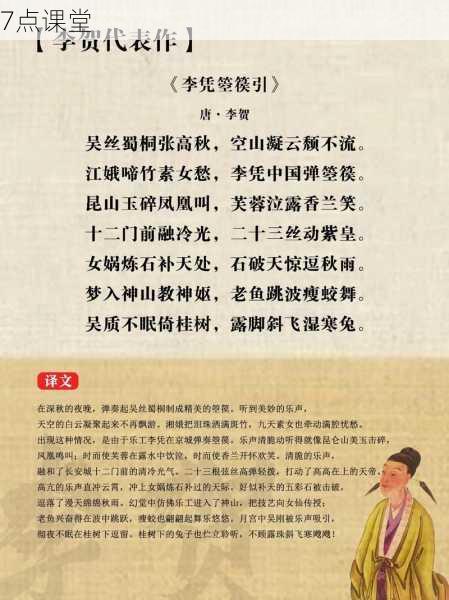

从诗歌形式看,李贺突破盛唐诗歌的规范,创造性地发展楚辞传统,其代表作《李凭箜篌引》中"昆山玉碎凤凰叫,芙蓉泣露香兰笑"的奇幻想象,与中唐社会审美趣味的转变密切相关,当时的绘画艺术出现"怪石"题材流行,音乐领域"胡部新声"盛行,这些艺术形式的变革都在李贺诗中留下深刻烙印。

文化转型期的精神图谱 中唐社会的宗教氛围对李贺创作产生重要影响,佛教密宗的盛行、道教的方术崇拜与民间巫觋文化的交融,在诗人笔下转化为"百年老鸮成木魅,笑声碧火巢中起"(《神弦曲》)这样的神秘意象,这种多神信仰的混杂状态,恰是传统儒家意识形态松动后的文化补偿机制。

在思想领域,中唐文人普遍存在价值困惑,柳宗元《天对》中的哲学思考,刘禹锡《天论》里的自然观,与李贺诗歌中的宇宙意识形成互文,其《梦天》"遥望齐州九点烟,一泓海水杯中泻"的超现实视角,既是对个体渺小的感叹,也暗含着对王朝命运的隐喻。

艺术创新的历史坐标 李贺诗歌的语言实验具有划时代意义,他独创的"冷艳"诗风,在词汇选择上突破常规,如"羲和敲日玻璃声"(《秦王饮酒》)这样的通感运用,将汉语的表现力推向新的高度,这种语言创新与中唐时期古文运动的"陈言务去"主张形成共振,共同构成文学革新浪潮的重要支流。

在诗歌意象系统方面,李贺建立起独特的符号体系,据统计,《李长吉歌诗》242首作品中,"月"出现82次,"血"出现26次,"骨"出现21次,这些高频意象构建的阴郁世界,与杜甫诗中沉郁的现实主义、李白诗中飘逸的浪漫主义形成鲜明对比,标志着唐诗审美范畴的重要拓展。

后世影响与历史定位 李贺的早逝(27岁)使其成为文学史上的"未完成天才",但正是这种未完成性赋予其持久的阐释空间,晚唐李商隐继承其朦胧诗风,宋代贺铸发展其炼字传统,至明清时期更形成专门的"长吉体"创作群体,现代学者钱钟书在《谈艺录》中专章讨论李贺,指出其"修辞设色,异想天开"的艺术特色。

从文学史分期看,李贺恰好处在盛唐气象与晚唐风韵的过渡带上,他的创作既保留着盛唐诗歌的壮阔想象,又开启了晚唐诗歌的精致工巧,这种承前启后的历史地位,使其成为观察唐诗流变的最佳样本。

回到最初的问题——"李贺是哪个朝代的诗人",我们得到的不仅是"中唐"这个简单的时间定位,更是一个文化转型期的立体图景,在王朝由盛转衰的节点上,李贺用他短暂的生命完成了对时代的诗意诠释,他的诗歌既是个人命运的悲歌,也是整个中唐社会的精神造影,当我们重读"黑云压城城欲摧"(《雁门太守行》)这样的诗句时,不仅能感受到战事的惨烈,更能触摸到一个时代集体焦虑的脉搏,这种将个人才情与时代精神熔铸一炉的创作境界,正是李贺留给后世最珍贵的文学遗产。

(全文约1600字)