在中国书法艺术的璀璨星河中,王羲之这个名字始终如北极星般闪耀,自南朝梁武帝萧衍将其书法推为"古今第一"以来,历代文人墨客无不将这位东晋书法家奉为圭臬,但当我们站在当代艺术批评的视角重新审视,这个沿袭千年的"书圣"称谓是否经得起推敲?这需要我们从历史语境、艺术演变和审美认知三个维度展开深入探讨。

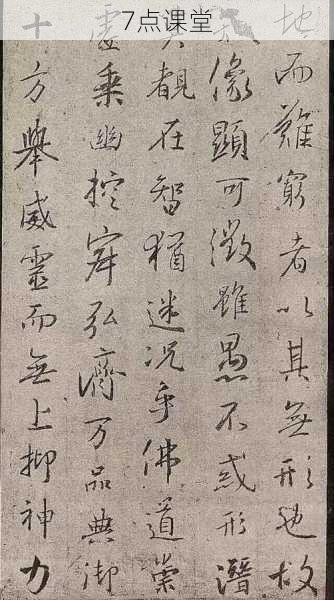

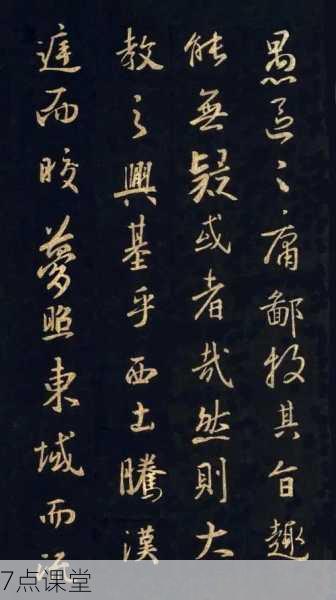

历史语境中的"书圣"生成 公元353年的会稽山阴,四十二位文人雅士在兰亭的曲水流觞间留下了中国书法史上最璀璨的华章,王羲之乘着酒兴挥就的《兰亭序》,不仅成就了"天下第一行书"的美誉,更奠定了其书法宗师的地位,唐代张怀瓘在《书断》中将王羲之的隶书、行书、草书均列为神品,这标志着其书法地位的官方确立。

唐太宗李世民的推崇起到了关键作用,这位雄才大略的帝王不仅亲自为《晋书·王羲之传》作赞,更以帝王之尊断言:"详察古今,研精篆素,尽善尽美,其惟王逸少乎!"自此,王羲之的书法成为官方认可的典范,宋代《淳化阁帖》的编纂,使得王羲之书法的法帖地位进一步巩固,形成了以"二王"体系为核心的书法传承谱系。

艺术演变中的价值重估 当我们穿越千年书法长河,会发现不同时期对王羲之的接受与阐释呈现出明显差异,元代赵孟頫提出"用笔千古不易"之说,将王羲之笔法奉为圭臬;明代董其昌以禅论书,将王羲之书法推至"淡"的至高境界,这些阐释在丰富王羲之书法内涵的同时,也不可避免地将其符号化。

清代碑学的兴起带来了第一次重大挑战,阮元《南北书派论》的提出,打破了帖学一统天下的局面,包世臣在《艺舟双楫》中直言:"右军真行草法皆出汉分,深入中郎(蔡邕)。"这种溯源式批评,揭示了王羲之书法的历史渊源,也动摇了其"空前绝后"的神话,康有为更是在《广艺舟双楫》中疾呼:"尊之者,非独其人之书也,皆其权势所推耳。"

当代考古发现为这种重估提供了新证据,20世纪出土的楼兰残纸、敦煌写经等实物资料显示,王羲之时代的书写实践远比后世摹本呈现的更为丰富多元,启功先生曾指出:"《兰亭》的真相可能需要重新认识,但它的美学价值不会因此减损。"这种辩证认知为当代评价提供了新思路。

审美认知的范式转换 从接受美学的角度看,"书圣"称号的实质是审美共识的历史凝结,王羲之书法中体现的"中和之美",契合了儒家"温柔敦厚"的审美理想,其作品中"志气和平,不激不厉"(孙过庭《书谱》)的气质,成为文人书法的理想范式,但这种审美标准的单一性,在当代多元文化语境下面临挑战。

比较视野下的观察更具启示性,与王羲之同时期的庾翼、郗愔等书家,其作品同样具有极高的艺术价值,北朝书风的雄强朴拙,在当代书法创作中日益受到重视,日本学者中田勇次郎曾提出:"将王羲之绝对化,可能遮蔽了书法史的真实图景。"这种观点促使我们反思单一审美标准的局限性。

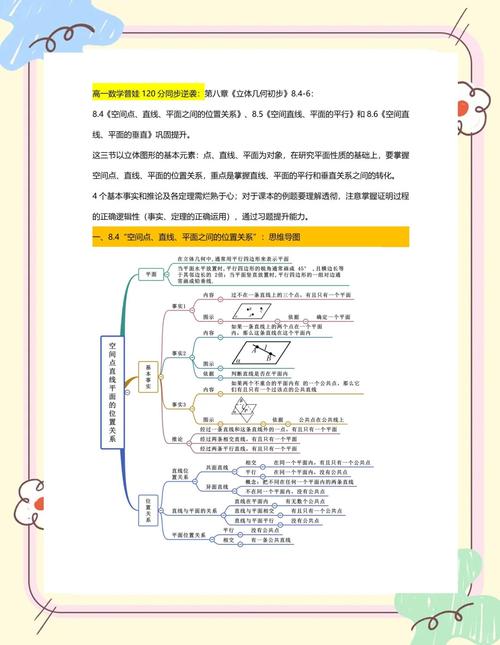

在当代艺术教育中,王羲之体系仍然占据重要地位,全国书法等级考试大纲中,二王书风仍是必学范本,但越来越多的教育者开始主张"取法多元",中央美院近年推出的"书法与传统文化"课程,就将甲骨文、简帛书与帖学经典并置教学,这种转变反映出对书法传统的重新认知。

文化符号的现代诠释 作为文化符号的"书圣",在当代社会呈现出复杂的多义性,在绍兴兰亭景区,每年举办的书法朝圣活动吸引着数以万计的书法爱好者;而在798艺术区,先锋书法家正尝试解构王羲之的经典范式,这种传统与现代的张力,恰是文化生命力的体现。

数字技术带来的变革同样值得关注,故宫博物院利用高清扫描技术制作的《兰亭序》数字摹本,让观众得以窥见笔锋转换的细微精妙,但技术复原是否等同于艺术本真?这个问题的提出本身,就暗含着对"书圣"权威性的现代性质疑。

在全球化语境下,王羲之的跨文化传播呈现新态势,大英博物馆"中国书法三千年"特展中,《丧乱帖》与毕加索素描并列展出,这种策展方式引发的对话,打破了"书圣"概念的封闭性,哥伦比亚大学东亚系的书法工作坊,则尝试将王羲之笔法与抽象表现主义相结合,探索书法艺术的当代可能性。

站在书法艺术发展的长河中回望,王羲之的"书圣"之名既是历史选择的结果,也是文化建构的产物,其书法成就确实达到了时代的高峰,但将其神圣化、绝对化,既不符合艺术发展规律,也有悖于当代文化精神,真正的艺术传承,不应是对某位宗师的顶礼膜拜,而应是在理解传统基础上的创新突破,当我们以更开放的胸襟看待"书圣"称谓时,或许能发现:王羲之最宝贵的遗产,不在于树立不可逾越的典范,而在于启示后人如何创造属于这个时代的书法经典。

(全文共1582字)