历史坐标中的汤显祖 在万历十五年(1587年)的江西抚州府,一位三十七岁的进士正在经历人生的重要转折,此时的汤显祖不会想到,自己科举仕途的困顿,最终会转化为中国戏曲史上的璀璨明珠,作为明代中晚期最具代表性的戏剧家,汤显祖(1550-1616)的生命轨迹与大明王朝最后的黄金时代紧密交织,他的《临川四梦》不仅开创了文人戏剧的新纪元,更在戏曲文本中镌刻着晚明社会的深刻印记,当我们穿越四百年的时空迷雾,重新审视这位文化巨匠所处的历史方位时,会发现他恰似一面棱镜,折射出明朝万历年间政治、经济、文化多维度碰撞的奇异光谱。

科举制度下的文人宿命 汤显祖的早年经历堪称晚明士人的典型样本,出身于书香世家的他,四岁开蒙,十二岁能诗,二十一岁中举,却在随后的进士考试中屡遭挫折,这种看似个人命运的坎坷,实则是明代科举制度结构性矛盾的缩影,自嘉靖朝开始,科举取士日益成为权贵集团巩固势力的工具,首辅张居正的权倾朝野时期(1572-1582),汤显祖连续四次会试落第,直到张居正去世后的万历十一年(1583年)方得中进士,这种个人际遇与权力更迭的同步性,深刻影响着汤显祖的政治认知与创作取向。

在南京任太常寺博士期间(1584-1591),汤显祖亲历了东林党争的萌芽阶段,他目睹清流官员与权宦集团的激烈对抗,这种政治生态后来在《邯郸记》中化为卢生宦海沉浮的戏剧张力,剧中"黄粱一梦"的隐喻,既是对功名利禄的哲学解构,也是对明代官僚体制的尖锐批判,当我们细读剧中卢生临死前仍不忘"请谥号""争恤典"的荒诞情节,不难发现这正是晚明官场生态的真实写照。

商品经济催生的文化转型 万历年间蓬勃发展的商品经济,为汤显祖的戏剧创作提供了丰沃的社会土壤,1598年辞官归隐临川后,汤显祖目睹了江南市镇经济的空前繁荣,苏州、松江等地的纺织工场雇佣工人数以万计,白银货币化推动全国市场网络形成,这种经济基础的结构性变化,正在悄然重塑着社会的文化形态。

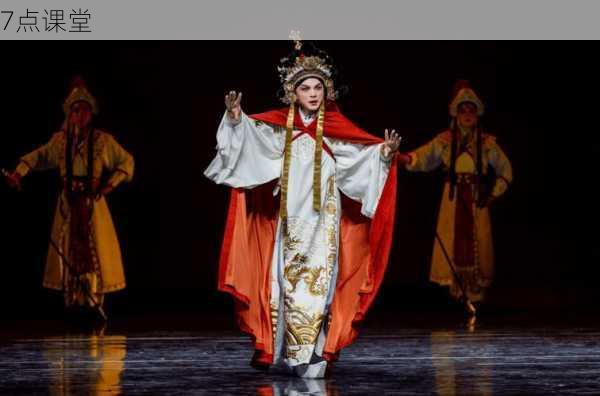

《牡丹亭》中杜丽娘"游园惊梦"的经典场景,恰是这种社会变革的艺术投射,当深闺少女突破礼教束缚踏春游园,当商贾子弟柳梦梅敢于追求爱情自主,这些艺术形象背后涌动着晚明个性解放的思潮,值得注意的是,汤显祖在剧中创造的"至情论",将"情"提升到对抗"理"的哲学高度,这与李贽"童心说"、公安派"性灵说"共同构成了晚明思想解放的三大支柱。

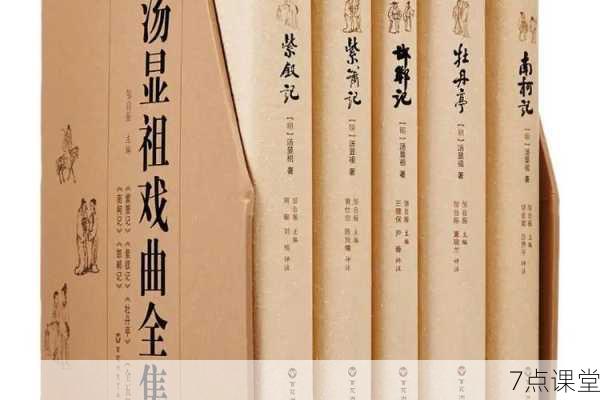

戏剧艺术的范式革新 在戏曲创作领域,汤显祖实现了从书斋文学到舞台艺术的跨越式突破,他创造性地将诗词的意境美与戏剧的叙事性相结合,在《紫钗记》中开创"以诗为剧"的新范式,这种创作手法不仅提升了戏曲的文学品位,更打破了元杂剧以来的程式化窠臼,据《玉茗堂尺牍》记载,汤显祖为创作《南柯记》,曾深入研究佛道典籍,将禅宗机锋与庄子寓言熔铸于戏剧结构,创造出多层意蕴的叙事空间。

在舞台实践方面,汤显祖与宜黄腔艺人的密切合作具有划时代意义,他突破昆山腔的格律束缚,主张"不妨拗折天下人嗓子",这种艺术魄力推动了戏曲声腔的多样化发展,现藏于中国国家图书馆的《宜黄县戏神清源师庙记》,详细记载了汤显祖指导艺人排演《牡丹亭》的过程,其中关于角色塑造和情感表达的论述,至今仍是戏剧表演的经典指南。

跨文化交流的早期样本 汤显祖的戏剧成就,放在全球文化史视野中更显其独特价值,当莎士比亚在伦敦环球剧院上演《仲夏夜之梦》时(1595-1596),汤显祖正在临川创作《牡丹亭》(1598),这种时空的奇妙对应,暗示着东西方戏剧文明的内在共鸣,近年来的比较文学研究表明,《牡丹亭》与《罗密欧与朱丽叶》在主题表达、情节结构、人物塑造等方面存在诸多可比性,这种平行研究为我们理解人类共同的情感经验提供了新的维度。

更值得注意的是,汤显祖的仕宦经历本身就包含着跨文化交流的因子,1593年任浙江遂昌知县期间,他接触过来华传教士利玛窦,这种早期中西文化碰撞的痕迹,在《牡丹亭》第23出"冥判"中若隐若现,剧中阴司判官手持的"西洋镜",或许正是传教士携入的棱镜类光学仪器在戏曲中的艺术变形。

文化遗产的现代启示 汤显祖留给后世的文化遗产,远超出戏剧艺术的范畴,他的创作实践揭示了艺术创新与社会变革的辩证关系:正是晚明社会的剧烈变动,催生了《临川四梦》这样的艺术杰作;而这些戏剧作品又反过来塑造着时代的精神气质,这种文化生产与社会结构的互动模式,在当今全球化时代仍具有重要的启示意义。

从教育视角审视,汤显祖的成长轨迹提供了传统文人教育的完整样本,他的知识结构涵盖经史子集、佛道经典、医学占卜,这种博学贯通的特点在《邯郸记》的典故运用中得到充分展现,当今教育体系强调跨学科融合,汤显祖的案例证明,真正的创新往往诞生于不同知识领域的交汇处。

站在新的历史节点回望,汤显祖及其戏剧创作犹如一座文化桥梁,连接着传统与现代、东方与西方,他的作品持续焕发着生命力:2016年东西方戏剧大师汤显祖与莎士比亚逝世400周年联合纪念活动,全球50多个国家上演了不同版本的《牡丹亭》;2023年数字技术复原的"全息版"《南柯记》在威尼斯双年展引起轰动,这些文化现象印证着:真正伟大的艺术,终将超越时空界限,成为人类共同的精神财富。

当我们试图完整勾勒汤显祖的历史形象时,必须将其置于晚明社会的多维坐标系中,他是科举制度锻造的典型文人,是商品经济滋养的艺术革新者,是中西文化初遇时的敏锐观察者,更是用戏剧之笔解剖时代的文化先知,在这个意义上,汤显祖不仅是明朝万历年间的文化标识,更是中华文明转型期的精神路标,他的创作生涯证明:当个体命运与时代浪潮深度交织时,艺术便能升华为永恒的人性之镜。