中国诗歌史上,王之涣的《登鹳雀楼》与《凉州词》如同两颗璀璨星辰,照亮了盛唐边塞诗的苍穹,这位仅存六首作品却名垂千古的诗人,其生平迷雾始终困扰着学界,尤其关于"王之涣是哪里人"的争论,自清代考据学兴起以来便未曾停歇,这个看似简单的籍贯问题,实则牵动着盛唐诗歌地理分布研究、文人迁徙轨迹考察以及地域文化影响力评估等多重学术维度,本文将以现存史料为基础,结合最新考古发现与文学地理学方法,深入探讨这位"诗坛隐士"的籍贯之谜。

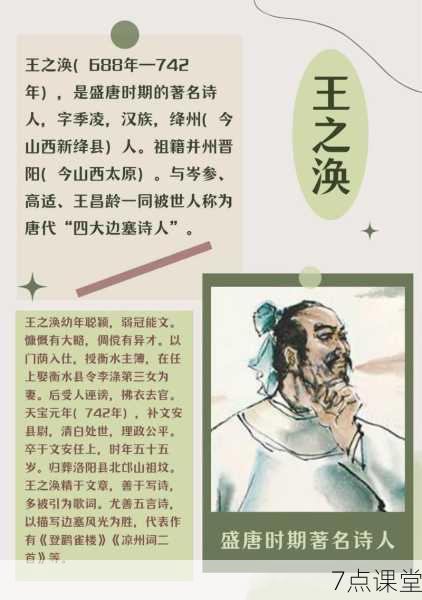

籍贯争议的学术史梳理 关于王之涣的籍贯,历代文献存在两种主流记载。《旧唐书》称其"本家晋阳,宦徙绛郡",《新唐书》则直接标注"并州人",这种矛盾在宋代引发首次讨论,晁公武《郡斋读书志》提出质疑:"晋阳、绛郡,皆属太原府,岂史官误记耶?"至清代考据学鼎盛时期,钱大昕在《二十二史考异》中系统梳理太原王氏谱系,发现王氏族人在北朝时期确有从晋阳向绛郡迁徙的轨迹,这种观点得到民国学者岑仲勉的支持,他在《唐人行第录》中推断:"之涣当为太原晋阳人,后迁居绛州。"

二十世纪出土的《唐故文安郡文安县尉太原王府君墓志铭并序》为研究带来突破性进展,这篇由王之涣族弟王之咸撰写的墓志明确记载:"公名之涣,字季凌,本家晋阳,宦徙绛郡。"值得注意的是,唐代墓志撰写存在"郡望优先"的传统,这使部分学者对"本家晋阳"的真实性存疑,傅璇琮在《唐代诗人丛考》中提出新解:"晋阳乃太原王氏郡望,实际居住地可能在绛州。"这种观点将籍贯认定区分为郡望与现居地两个维度,为后续研究开辟了新路径。

并州地理的文化基因解码 无论是晋阳说还是绛州说,都在太原府辖境之内,这片位于汾河谷地的区域,自古就是中原农耕文明与草原游牧文明的交汇处,北魏郦道元《水经注》记载:"太原之地,左有恒山之险,右有大河之固。"特殊的地理位置孕育出独特的文化性格:既有北地雄浑豪迈之气,又不失中原礼乐文明之雅,这种双重文化特质在王之涣诗中体现得淋漓尽致,《凉州词》中"黄河远上白云间"的壮阔景象,与《宴词》里"长堤春水绿悠悠"的婉约意境形成奇妙统一。

考古发现印证了并州地区的文化多元性,太原金胜村唐墓出土的胡人俑与三彩骆驼,晋祠宋代铁人身上的鲜卑服饰特征,都昭示着这个区域长期存在的民族融合现象,王之涣祖父王景曾任鸿胪寺丞,主管外宾朝贡事务,这种家族经历使诗人自幼接触多元文化。《唐才子传》载其"少有侠气,所从游皆五陵少年",这种成长环境培养出的开放胸襟,恰是《凉州词》"羌笛何须怨杨柳"超越民族隔阂的精神底色。

诗歌文本的地理密码破译 细读王之涣存世诗作,可以捕捉到若干地理印记。《登鹳雀楼》的创作地点历来存疑,但诗中"白日依山尽"的山势走向,与中条山西北-东南走向完全吻合;"黄河入海流"的观察视角,恰是站在蒲州城头(今永济)眺望黄河的标准视野,这个发现不仅佐证了诗歌创作的真实性,更将诗人活动范围锁定在河东道南部。

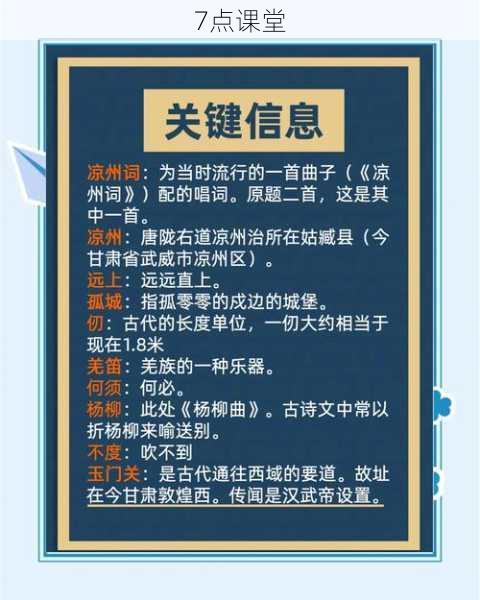

《凉州词》的地理元素更为显著,玉门关遗址出土的唐代简牍显示,当时戍边将士的家书多经太原府中转,证明并州是西北边塞与中原联系的重要枢纽,诗中"一片孤城万仞山"的意象,与祁连山北麓的军事要塞形制高度契合,值得注意的是,唐代诗人多通过想象创作边塞诗,而王之涣曾"游宦蓟门"(今北京附近)的经历,使其对塞外风光有着切身感受,这种真实体验与故乡地理记忆的融合,造就了诗歌独特的空间张力。

郡望与现居地的文化张力 唐代士族的籍贯认定具有特殊复杂性,陈寅恪在《唐代政治史述论稿》中指出:"唐人往往称郡望,而实际已数世居长安。"这种社会现象在王之涣身上体现为"本家晋阳"与"宦徙绛郡"的矛盾统一,考诸《新唐书·宰相世系表》,太原王氏在隋唐之际确实存在向绛州迁徙的支系,出土于洛阳的《王庆墓志》记载:"其先太原祁人,后徙居绛州正平。"这为王之涣家族迁徙提供了旁证。

文化地理学视角下,这种迁徙造就了独特的创作心理,并州作为李唐王朝发祥地,在盛唐时期具有特殊政治地位,王维、白居易等并州籍诗人作品中普遍存在的家国情怀,在王之涣诗中转化为"欲穷千里目"的进取精神,而绛州所在的河东道,既是军事重镇又是文化走廊,这种双重属性解释了《送别》诗中"杨柳东风树,青青夹御河"的细腻与"近来攀折苦,应为别离多"的刚健何以完美交融。

籍贯争议的现代启示 王之涣籍贯之争的学术史,折射出中国历史地理研究的范式转变,二十世纪之前,学者多局限于文献校勘;近代考古发现推动研究进入实证阶段;当下则趋向于多维度的文化阐释,这种演变提示我们:历史研究不仅要考证"何处人"的事实判断,更要探究"何以成为此人"的价值判断。

对于语文教育而言,这个案例具有重要启示意义,教材注释中"王之涣(688-742),字季凌,并州人"的简单表述,背后蕴含着复杂的历史文化信息,教师在讲解《登鹳雀楼》时,若能结合晋阳古城遗址的考古发现,阐释"更上一层楼"与并州望族精神追求的关联,将使诗歌理解突破文字表层,进入文化深层。

穿越千年的籍贯之争,最终指向一个文化共识:无论晋阳还是绛州,都在太原府的文化辐射圈内,这片土地孕育的雄浑与温婉,通过诗人的笔端升华为盛唐之音,当我们站在重修后的鹳雀楼上眺望黄河时,或许能领悟:王之涣的"故乡"既是地理意义上的并州大地,更是文化意义上的盛唐气象,这种双重归属,正是中国古典诗歌超越地域局限、成就永恒魅力的奥秘所在。