雪域高原的千年回响

公元641年,一支绵延数里的送亲队伍从长安启程,穿越陇右古道,跨越青海湖,最终抵达海拔3700米的逻些城(今拉萨),这场历时三年的和亲之旅,不仅改写了7世纪亚欧大陆的政治格局,更为汉藏文明交融开辟了历史性通道,文成公主进藏的具体年份,在《旧唐书·吐蕃传》中有明确记载:"贞观十五年(641年),太宗以文成公主妻之,令礼部尚书江夏郡王道宗主婚,持节送公主于吐蕃。"

时代背景下的政治博弈

7世纪初的唐蕃关系,正处于军事对峙与文化试探的微妙阶段,松赞干布在统一青藏高原后,先后向唐朝提出两次和亲请求均遭拒绝,634年吐蕃首次遣使入唐,637年再派大相禄东赞携黄金五千两及珍玩数百件求娶公主,唐太宗的婉拒引发吐蕃军事行动,638年的松州之战成为转折点,这场战役虽以吐蕃退兵告终,却让双方认识到:军事对抗的代价远高于文化对话的价值。

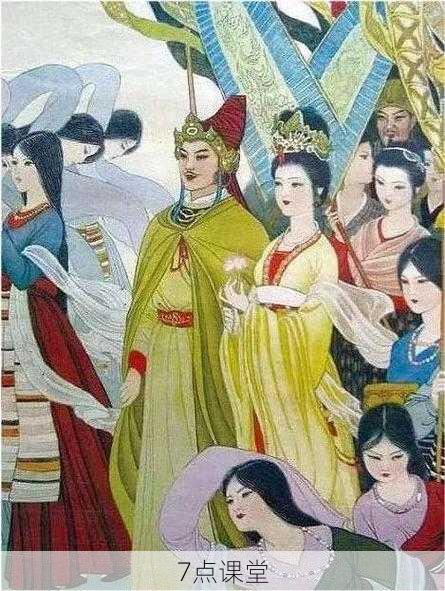

和亲使团的历史细节

文成公主进藏队伍规模之浩大远超常规和亲,据敦煌文献P.t.1288号记载,随行人员包括建筑工匠108人,医者42人,农艺师63人,以及完整的佛经翻译团队,携带物品清单中,除常规的丝绸、典籍外,更有耐寒作物种子36种,医药典籍80卷,天文历算仪器12套,这支"移动的文明使团"用牛马2000余头驮运物资,在高原形成绵延十里的文化长龙。

地理线路的文明传递

送亲队伍选择的唐蕃古道,实为连接中原与南亚的文明走廊,自鄯城(今西宁)向西,经赤岭(日月山)、柏海(扎陵湖),至河源地区(玛多县),这条海拔逐渐攀升的路线,成为技术传播的立体通道,随行工匠在途经玉树时,留下大日如来佛堂等建筑遗存;农艺师在海南盆地试种青稞改良品种;天文团队在星宿海(黄河源)完成首次高原天文观测记录。

文化融合的具象呈现

文成公主带入吐蕃的12岁释迦牟尼等身像,至今仍供奉于大昭寺,这尊由印度传入中原再至雪域的佛像,成为汉藏印文明交融的见证,她主持修建的小昭寺采用"人字大叉梁"结构,将唐代建筑技艺与高原石材完美结合,藏医典藉《四部医典》中记载的"公主脉诊术",正是中原切脉法与藏医理论的融合产物。

政治联姻的深远影响

这场和亲缔造的不仅是唐蕃"舅甥之盟",更构建起横跨欧亚的和平走廊,643年至649年间,吐蕃使者6次经唐境出使天竺;647年王玄策出使印度遇险时,松赞干布派精锐骑兵护送其安全返唐,双方在河西走廊设立"互市监",年交易马匹超万匹,丝绸流通量达中原总量的15%,这种经济文化共生关系,持续维系唐蕃百年和平。

历史记忆的当代重构

当代考古发现不断刷新认知:青海都兰吐蕃墓群出土的织锦残片,经检测含有中原桑蚕丝与西域金线的混纺工艺;山南昌珠寺壁画中"公主教耕图",描绘着曲辕犁在高原的改良应用;拉萨药王山摩崖石刻中的汉字题记,印证着唐代工匠的施工痕迹,这些物质遗存与藏史文献《贤者喜宴》互为印证,构建起立体的历史图景。

文明对话的现代启示

文成公主进藏1280周年之际,布达拉宫壁画修复团队发现,9世纪重绘的"公主入藏图"中,骆驼背负的琵琶与藏式扎念琴形制惊人相似,这种跨越时空的艺术对话,恰是"一带一路"文明互鉴的历史预演,当今青藏铁路的轨迹与唐蕃古道多处重合,昭示着:真正的文明纽带,既能穿越千年风霜,亦能跨越地理鸿沟。

在全球化遭遇挑战的今天,回望公元641年的文明之旅,我们更能理解:文化认同的建立不在于消除差异,而在于创造性地转化差异,文成公主进藏不仅是历史事件,更是文明互鉴的永恒范式——当释迦牟尼佛像前的酥油灯与中原香火共同摇曳时,照见的是人类文明共生共荣的永恒光芒。