在中国近现代美术史上,齐白石堪称最具传奇色彩的艺术家,这位木匠出身的画家,以83岁高龄创作的《蛙声十里出山泉》堪称其艺术生涯的巅峰之作,这幅仅用淡墨写就的立轴,在2011年北京保利春拍中以2.668亿元成交,创造了中国近现代书画拍卖的奇迹,但真正令这幅画作不朽的,并非其惊人的市场价值,而是其对中国文人画精神的创造性转化与教育价值的当代启示。

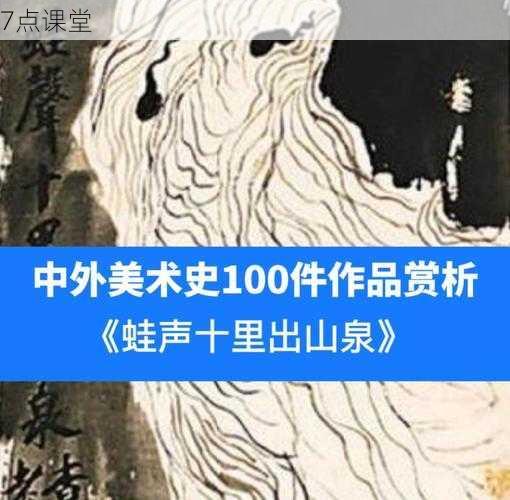

诗画合璧的意境再造

1951年,老舍从清代诗人查慎行的《次实君溪边步月韵》中选取"蛙声十里出山泉"诗句,向时年八十八岁的齐白石定制画作,这个命题挑战了中国文人画的核心命题——如何用视觉艺术表现听觉意象,面对这个看似不可能完成的任务,齐白石闭门苦思三日,最终以独创性的艺术语言给出了完美答案。

画面中,远山如黛隐现于云雾,六尾蝌蚪自峡谷湍流中顺流而下,画家用湿笔淡墨晕染出山涧水汽的氤氲,枯笔焦墨勾勒出岩石的嶙峋,尤其是蝌蚪尾巴的墨色渐变处理,既符合生物特征又暗含运动轨迹,这种"以实写虚"的手法,将无形的声波转化为可视的水纹,让观者在二维平面中感受到声波的震荡与传递。

相较于传统文人画中常见的题跋与画面直白对应,齐白石实现了更高维度的诗画互文,画面上方大面积的留白,既是对山泉奔涌空间的延伸,也是对"十里"空间跨度的视觉化处理,当观者的视线随着蝌蚪游动的方向移动时,自然会在想象中补全上游的成蛙与下游的声波,完成从视觉到听觉的感官转换。

笔墨程式的现代转化

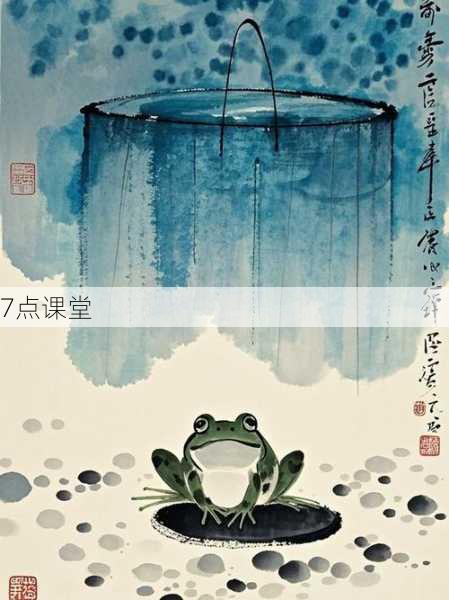

齐白石在创作此画时,正处于"衰年变法"后的艺术成熟期,他将早年木雕工艺中的民间审美趣味,与晚年参悟八大、石涛等传统大家的笔墨精髓相融合,创造出独特的艺术语言,画面中看似随意的墨点,实则是经过精心设计的视觉节奏:蝌蚪的分布疏密有致,墨色浓淡相宜,形成类似音乐节拍的韵律感。

在构图上,画家打破传统山水画的"三远法",采用电影镜头般的特写视角,峡谷的纵深通过墨色浓淡的层次变化来表现,山泉的流动感则依靠笔触的干湿对比来传达,这种将西方透视原理与传统散点透视相结合的手法,使得画面既具现代感又不失东方韵味。

特别值得注意的是蝌蚪造型的提炼,齐白石曾言:"作画妙在似与不似之间",在这幅作品中得到完美诠释,蝌蚪的形态既符合生物学特征,又经过艺术夸张处理:头部墨团饱满圆润,尾巴线条灵动飘逸,每只蝌蚪的游动姿态都经过反复推敲,形成"笔简意繁"的艺术效果。

艺术哲学的教育启示

这幅杰作对当代艺术教育具有深刻的启示价值,齐白石在创作中展现的跨媒介思维,打破了绘画与诗歌的界限,为艺术创新提供了方法论示范,他教导学生时强调"学我者生,似我者死",这种反对机械模仿、倡导个性创造的教育理念,在当下标准化教育体系中显得尤为珍贵。

在视觉素养培养方面,该作品展示了如何通过有限元素激发无限想象,教育者可引导学生分析画面中的"未完成性":为什么画家不直接描绘青蛙?蝌蚪与蛙声之间存在怎样的逻辑关联?这种启发式教学能够有效提升学生的审美联想能力。

更为重要的是,这幅作品诠释了"技进乎道"的艺术真谛,齐白石晚年每天坚持作画,八十五岁时还刻"要知天道酬勤"印自勉。《蛙声十里出山泉》中看似轻松的笔触,实则是数十年笔墨修炼的结晶,这对急功近利的当代艺术教育不啻为一剂清醒良药。

文化基因的当代激活

在全球化语境下,《蛙声十里出山泉》的文化价值愈发凸显,这幅作品既继承了宋代文人画"诗画一律"的传统,又融入了现代视觉经验,为中国画的现代转型提供了成功范例,2015年威尼斯双年展中国馆以"民间未来"为主题展出此作复制品,引发国际艺术界对中国美学现代性的重新思考。

数字技术为传统艺术的传播开辟了新路径,故宫博物院开发的"数字文物库"中,观众可以高清放大观赏每个笔触细节,配合VR技术还能"走入"画中山水,这种科技与艺术的融合,使经典作品获得新的生命维度。

在教育实践中,我们可以设计跨学科课程:语文课解析诗歌意象,生物课研究蛙类生态,物理课探讨声波传播,美术课临摹水墨技法,这种立体化的教学方式,能够帮助学生建立完整的审美认知体系。

站在新的历史方位回望,《蛙声十里出山泉》不仅是齐白石个人艺术成就的丰碑,更是中国文人画现代转型的路标,这幅作品提醒我们:传统不是静止的遗产,而是流动的智慧,在艺术教育中,我们既要守护笔墨精神的文化基因,更要培育创新转化的文化自觉,当水墨与时代共振,当传统与未来对话,中国艺术教育的真正价值,正在于培养既能深植传统又能面向未来的审美创造力。