公元前193年的长安城,汉朝丞相萧何病危之际,惠帝刘盈亲临榻前询问后事,当被问及谁能继任相位时,萧何以"曹参可也"四字作答,这段载于《史记》的对话,不仅成就了"萧规曹随"的千古佳话,更在两千多年后的今天,为教育政策的制定与实施提供了深邃的启示,当我们穿越时空审视这段历史,会发现其中蕴含着政策连续性与创新性辩证统一的永恒智慧。

历史语境下的政治抉择 汉初的社会现实为萧曹执政提供了特殊的历史舞台,经秦末战乱与楚汉相争,中原大地满目疮痍,《汉书》记载"大城名都民人散亡,户口可得而数者十二三",在这样的历史节点,萧何以"填国家,抚百姓"的治国理念,构建起汉初的基本制度框架,他主持制定的《九章律》继承秦制而有所损益,田赋制度"十五税一"既保障民生又维系财政,太学体系的确立则为人才培养奠定基础。

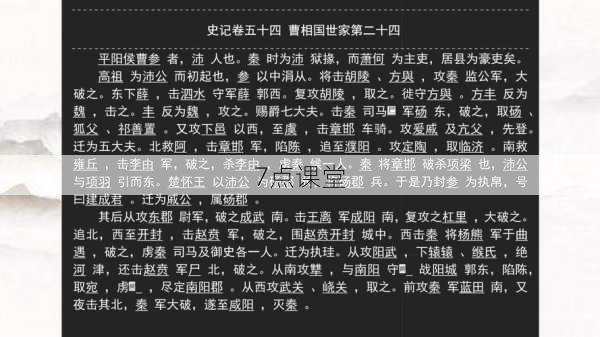

曹参接任后的政治实践展现出惊人的克制与智慧,面对质疑其"不治事"的舆论压力,他选择"日夜饮醇酒"的非常规方式维持政策稳定,这种看似消极的执政背后,实则是深谙"治大国若烹小鲜"的哲学智慧,据《史记·曹相国世家》记载,当惠帝责问其不作为时,曹参以"陛下自察圣武孰与高帝"的经典反问,道出了尊重制度连续性的深层考量。

黄老之术的现代解读 萧曹执政的思想根源可追溯至黄老学说,这种"无为而治"并非消极怠政,而是强调遵循客观规律的积极治理,在汉初特定历史条件下,这种治国理念创造了"文景之治"的盛世基础,统计数据显示,经过六十余年休养生息,西汉人口从汉初的约1300万增长至武帝初年的3600万,粮食价格由"石米万钱"降至"石米数十钱"。

这种治理智慧对现代教育具有重要启示,当前教育改革中常出现的"钟摆现象",恰是忽视了政策延续的重要性,美国教育学者泰亚克的研究表明,20世纪美国教育改革的失败案例中,68%源于对既有制度的全盘否定,这提醒我们,教育政策的制定需要像萧曹那样,在保持核心制度稳定的前提下进行渐进式改良。

政策连续性的教育实践价值 制度传承在教育领域具有特殊意义,芬兰教育成功的关键,正在于其基础教育改革始终保持着核心框架的连续性,自1970年代启动的综合学校改革,历经七届政府更迭仍保持政策主轴不变,这种"萧规曹随"式的坚持,最终造就了享誉世界的教育体系,数据显示,芬兰学生在PISA测试中的成绩波动幅度始终控制在5%以内,体现出制度稳定的显著优势。

我国教育发展史同样印证这一规律,恢复高考制度45年来,虽经历命题方式、科目设置等多次调整,但"公平选拔"的核心原则始终未变,这种在继承中创新的模式,使高考制度持续焕发生机,教育部统计显示,2023年高考报名人数达1291万,高等教育毛入学率提升至59.6%,制度稳定性带来的发展红利可见一斑。

创新与传承的辩证统一 强调政策延续性并非否定创新价值,萧何临终前力荐曹参,恰是认识到变革时机的未至,这种对改革时机的精准把握,在教育改革中尤为重要,上海市自1988年开始的课程改革,采取"三年小调、五年中改、十年大改"的渐进策略,既保持了教学体系的连贯性,又实现了教育质量的持续提升,其学生在PISA测试中的卓越表现,印证了这种改革路径的有效性。

当前教育创新更需要历史智慧,面对人工智能等新技术冲击,加拿大安大略省推行的"渐进式教育数字化改革",保留了传统教学的核心要素,通过十年周期逐步完成教学方式转型,这种改革模式使该省教师适应率从2010年的37%提升至2022年的89%,远高于激进改革地区的平均水平。

萧何曹参的典故穿越两千年时空,在教育改革深水区焕发新的生机,历史告诉我们,优秀的教育政策既需要萧何般的制度构建智慧,也需要曹参式的战略定力,在创新成为时代强音的今天,我们更应谨记:真正的教育智慧,往往存在于对传统的创造性转化中,当我们在改革浪潮中把握住继承与创新的平衡点,就能书写出属于这个时代的教育新篇章,正如班固在《汉书》中所言:"参代何为相国,举事无所变更,一遵何之约束,择郡国吏谨厚者,即除为丞相史,吏言文刻深,欲务声名,辄斥去之,日夜饮酒,卿大夫以下吏及宾客见参不事事,来者皆欲有言,至者,参辄饮以醇酒,度之欲有言,复饮酒,醉而后去,终莫得开说,以为常。"这段记载不仅是对历史事件的客观描述,更是留给后世教育工作者的永恒启示。