创作背景与文学史坐标

北宋元丰五年(1082年),时年三十四岁的秦观在汴京任职秘书省正字,这个时期的北宋词坛正经历着由柳永开创的慢词繁荣期,而苏轼引领的豪放词风方兴未艾,身处苏门四学士之列的秦观,却以独具匠心的婉约词风另辟蹊径,七夕词作为古典文学中的特殊题材,自《古诗十九首》的"迢迢牵牛星"始,经唐代白居易《长恨歌》的"七月七日长生殿"意象,至宋代已形成固定书写范式,秦观选择这个被历代文人反复吟咏的题材,实则暗含突破传统的艺术追求。

意象体系中的古典美学建构

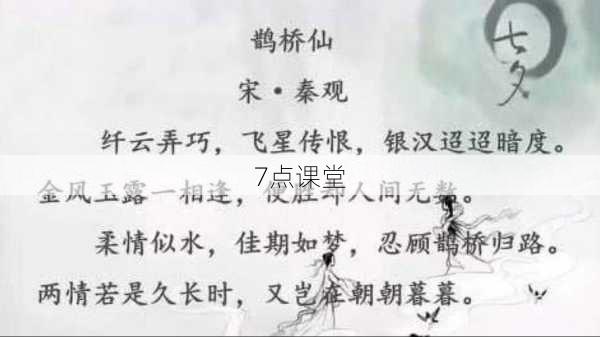

"纤云弄巧"开篇即展现宋代文人特有的细腻观察。"弄"字精妙地赋予云彩以人性特质,这种拟人化手法暗合《文心雕龙》"神与物游"的美学理念,相较于李商隐"星沉海底当窗见"的瑰丽想象,秦观的意象选择更显日常生活化的审美取向。"飞星传恨"将天文现象与人间情感相勾连,这种"天人感应"的思维模式源自《周易》"观物取象"的认知传统,却又通过"传恨"二字注入新的情感内涵。

"金风玉露"的意象组合堪称经典,金风典出《礼记·月令》"孟秋之月,其帝少皞,其神蓐收",玉露则化用杜甫《秋兴》"玉露凋伤枫树林",秦观将这两个典故熔铸为新的审美意象,既保留历史文化的厚重感,又创造出现实可感的物质形态,这种"旧典新铸"的手法,恰是宋代文人"以故为新"创作理念的完美体现。

情感哲学的双重超越

"柔情似水"的比喻突破传统诗词中常见的火热情感表达,创造出水流般绵长深邃的情感样态,这种情感认知与程颢"仁者浑然与物同体"的理学思想形成微妙呼应,展现出宋代士大夫特有的情感节制与理性思考。"佳期如梦"的虚实转换,暗含庄子"梦蝶"的哲学思辨,将现实相会升华为超越时空的精神交融。

全词最核心的情感哲学体现在"两情若是久长时,又岂在朝朝暮暮",这看似悖论的表述,实则包含着深刻的辩证思维:既肯定"久长"的永恒价值,又否定"朝暮"的表面形式,这种情感观既不同于《长恨歌》的生死执念,也区别于李商隐"此情可待成追忆"的怅惘哀伤,展现出超脱物象的精神境界,与同时代周邦彦"不如休去,直是少人行"的市井情调相比,秦观的词境显然更具哲学高度。

词学境界的艺术突破

在结构经营上,上阕侧重空间转换,从九霄云外到人间相逢;下阕聚焦时间维度,由短暂相聚到永恒守望,这种时空交错的叙事结构,暗合中国古典美学"观古今于须臾,抚四海于一瞬"的时空观念,音韵方面,"度"字在上下阕的重复出现形成回环韵律,"数"与"路"的押韵突破传统词律限制,展现出"自度曲"的创新意识。

语言锤炼达到出神入化之境。"忍顾鹊桥归路"中的"忍"字,既包含不忍回望的缠绵,又暗藏必须离别的决绝,这种矛盾心理的精准捕捉,正是秦观"词心"的绝佳体现,相较于柳永"执手相看泪眼"的直白叙述,秦观更善用否定句式创造情感张力,"又岂在"的反问句式,使词意产生跌宕起伏的戏剧效果。

现代性启示与人文价值

在当代社交媒体时代,"秒回""已读"成为情感衡量的新标准,秦观词中"不必朝暮"的爱情观反而显现出特殊的现代意义,这种超越物理时空的情感哲学,为处理现代人际关系中的"时空焦虑"提供传统智慧,词中展现的精神契合,恰与马斯洛需求理论中的"自我实现需要"形成跨时空对话。

从文化传承角度看,"鹊桥"意象已演变为中华文化的精神符号,2016年量子科学实验卫星被命名为"墨子号",而2020年火星探测器"天问一号"搭载的巡视器名为"祝融",这种现代科技与传统文化的融合创新,正是秦观"旧典新铸"创作方法的当代延续,七夕节从"乞巧节"到"中国情人节"的嬗变,也印证着传统文化元素的现代转化可能。

词学史上的坐标定位

将《鹊桥仙》置于词史长河中观察,可见其承前启后的特殊地位,上承温庭筠"玲珑骰子安红豆"的婉约传统,下启纳兰性德"人生若只如初见"的深情表达,与李清照"此情无计可消除"的婉转愁思相比,秦观的词境更多了份通透达观,这种艺术特质,使其成为婉约词派中兼具阴柔之美与阳刚之气的独特存在。

在比较视野中,西方十四行诗中的永恒主题"Love alters not with his brief hours and weeks"(爱情不随时光荏苒改变——莎士比亚十四行诗第116首),与秦观的"两情久长"形成跨文化共鸣,这种人类共同的情感追求,印证着艺术经典超越时空的永恒价值。

当我们重读这首传诵千年的七夕词,不应仅停留在对其艺术成就的赞叹,更应思考其中蕴含的文化基因如何滋养现代心灵,在人工智能开始创作诗歌的今天,秦观词中的人文温度与哲学深度,恰恰提醒我们:真正伟大的文学永远源自对生命本质的深刻洞察,这首131字的短词,如同文化星空中永恒的牵牛星,继续照亮着人类探索情感真谛的精神旅程。