二年级的特殊性

小学二年级是基础教育体系中的关键过渡期,根据教育部2022年基础教育质量监测报告显示,约78%的教师认为二年级是形成学习习惯的关键窗口期,而这一阶段的学业表现与学生后续发展存在显著相关性,在这个阶段,学生需要完成从具象思维到抽象思维的过渡,掌握基础阅读能力和四则运算技能,上海市教育科学研究院的追踪研究数据显示,二年级末数学成绩处于班级后15%的学生,在五年级时仍有63%未能进入中等水平梯队。

这一现象揭示了二年级作为教育分层起点的特殊性,当部分学生出现明显的学业滞后时,教育工作者和家长往往面临是否选择留级的艰难抉择,这种选择不仅关乎当下的学业进度,更可能对学生心理发展、社会适应能力产生深远影响。

留级政策的实施价值:潜在教育收益分析

(一)知识体系的修复窗口

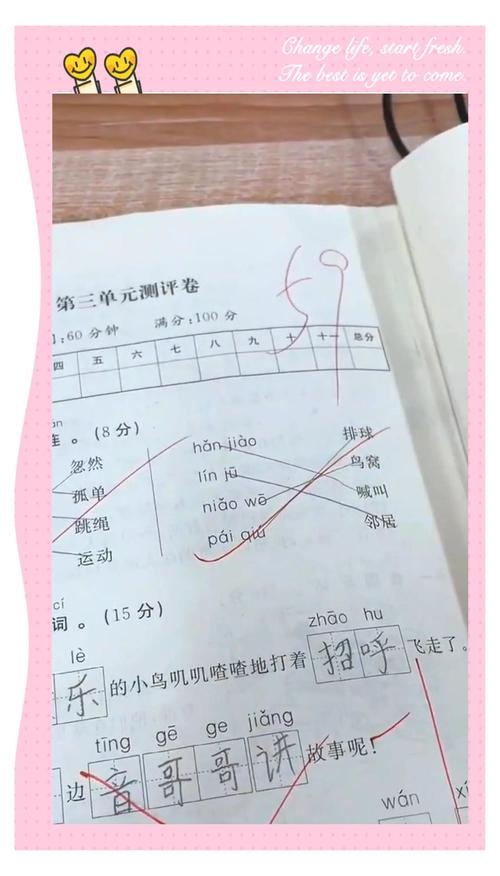

对于存在明显知识漏洞的学生,留级提供的重复学习周期具有不可替代的修复价值,北京师范大学附属小学的实践数据显示,经过科学评估后留级的学生,在二次学习中计算准确率提升41%,课文理解速度加快30%,这种提升源于认知负荷的降低——当新知识输入速度超出个体吸收能力时,重复学习能有效巩固神经突触连接。

(二)心理发展的缓冲空间

教育心理学研究表明,持续处于班级末位的挫败体验会导致"习得性无助",广州某重点小学的案例显示,经专业评估后留级的12名学生中,有9人焦虑指数下降35%,课堂参与度提升50%,适时的学业节奏调整为这些学生重建了自我效能感。

(三)个性化教育的实施契机

留级制度为差异化教学提供了时间资源,杭州某实验小学的跟踪报告表明,留级生接受定制化辅导后,有68%在重组班级中展现出领导潜力,这种转变源于教学节奏与学生认知速度的重新匹配。

隐性代价:留级制度的风险图谱

(一)社会性发展的断裂风险

同龄人关系的突然割裂可能造成深远影响,武汉大学儿童发展中心的纵向研究发现,留级生中有42%出现社交退缩症状,其同伴接纳度在重组班级中平均需要11个月才能恢复至原有水平,这种社交资本的重建过程伴随着显著的心理损耗。

(二)污名化标签的长期影响

"留级生"的身份标记可能引发持续性心理暗示,成都某区级教研室的调查显示,31%的留级生产生"自我能力否定"倾向,这种认知偏差甚至持续至中学阶段,教育现场的观察表明,教师无意识的区别对待会加剧这种负面心理建构。

(三)家庭教育的连锁反应

留级决策往往引发家庭系统的应激反应,上海家庭教育指导中心的案例库显示,72%的留级生家庭出现教养方式极端化倾向,或过度补偿或消极放弃,这种家庭动力学的改变可能抵消留级带来的学业收益。

国际视野下的制度比较

德国基础教育体系采用"定向阶段"制度,在二年级末进行为期两年的观察期,其间允许弹性调整学习进度,这种设计使留级决定延迟至四年级,将短期学业表现与长期发展潜力的评估相结合,相比之下,芬兰的"无缝支持系统"通过每天45分钟个性化辅导替代留级,使该国留级率维持在0.3%以下。

这些国际经验揭示,留级制度的有效性高度依赖配套支持体系,单纯延长学习时长而不改变教学方法,其效益可能被制度性缺陷抵消,日本文部科学省2019年的评估报告指出,当留级与个性化学习计划结合实施时,学生进步速度可提升2.7倍。

教育决策的实践框架

(一)多维评估体系构建

有效的留级决策需要建立三维评估模型:认知维度(知识掌握度)、心理维度(抗压能力)、社会维度(同伴关系),南京某实验学校开发的评估工具包含132个观测指标,能有效区分"暂时性滞后"与"结构性缺陷"。

(二)替代方案的系统开发

弹性教学组织方式可提供更多选择:混合年级授课制允许学生在特定学科跨年级学习;"学业银行"制度将未达标知识点转化为可累积的学分单元,这些创新在深圳某教育集团试点中,使留级需求下降58%。

(三)支持网络的协同建设

成功的留级干预需要家校医三方协同,北京某区建立的"学业支持中心"数据显示,当心理辅导师、学科教师、家长形成支持铁三角时,留级生的积极转变率从39%提升至81%。

动态平衡中的教育智慧

教育决策的本质是在多重价值间寻找动态平衡点,上海市教育委员会2023年发布的指导方针强调,留级决定必须满足三个条件:存在可修复的知识断层、具备心理韧性基础、获得家庭支持承诺,这种审慎态度体现了对教育规律的理解。

未来教育的发展方向,应是构建更具弹性的学习系统,借助人工智能技术实现的个性化学习路径规划,或许能从根本上改变留级制度的存续形态,但在此之前,教育工作者仍需以专业判断守护每个学生的成长可能。

在二年级这个关键转折点上,留级制度的运用犹如精密的外科手术——既要准确切除阻碍发展的病灶,又要避免损伤成长必须的神经,这需要教育者兼具科学的严谨与人文的温度,在数据与直觉之间找到最佳平衡点,毕竟,教育的终极目标不是筛选,而是让每颗种子都能找到适合的土壤。