课堂专注力缺失的认知误区

在当代教育实践中,教师和家长普遍陷入一个认知误区:将孩子上课时的肢体动作与学习状态直接划等号,当我们看到学生在座位上扭动身体、摆弄文具或频繁转头时,往往立即贴上"注意力不集中"的标签,这种简单归因不仅掩盖了问题的复杂性,更可能错失改善孩子学习状态的关键时机。

神经科学领域的研究数据揭示了一个重要事实:儿童大脑前额叶皮层的发育要持续到25岁左右,这意味着学龄儿童自控系统的生理基础尚在建设中,其注意力持续时间存在显著的年龄差异,美国国家儿童健康与人类发展研究所(NICHD)的追踪研究表明,5-7岁儿童平均专注时长为15分钟,8-10岁为20分钟,11-13岁才能达到30分钟,这些生理特征提醒我们,要求小学生全程保持标准坐姿既不科学也不现实。

行为干预的阶梯式策略

(一)即时反馈的微观调节

教师在课堂中可以采用非语言暗示系统:当发现学生出现分心征兆时,通过目光接触、轻触课桌或特定手势传递提醒信号,这种不打断教学进程的即时反馈,能有效帮助学生建立自我觉察能力,某小学教师设计的"三色磁贴系统",用绿色表示专注状态,黄色提醒轻度分心,红色警示严重走神,学生通过观察自己座位旁的磁贴颜色,逐步学会自我监控。

(二)运动代偿机制建设

对于运动需求强烈的学生,可引入替代性运动工具:允许使用握力球、可踩踏脚蹬或在座位下放置弹性绳,加拿大某教育机构的研究显示,这类"许可性小动作"能使多动行为减少43%,同时提升26%的课堂参与度,更值得关注的是,特定类型的身体活动(如单脚轻点地面)能刺激前庭系统,促进大脑供氧,反而有助于维持注意力。

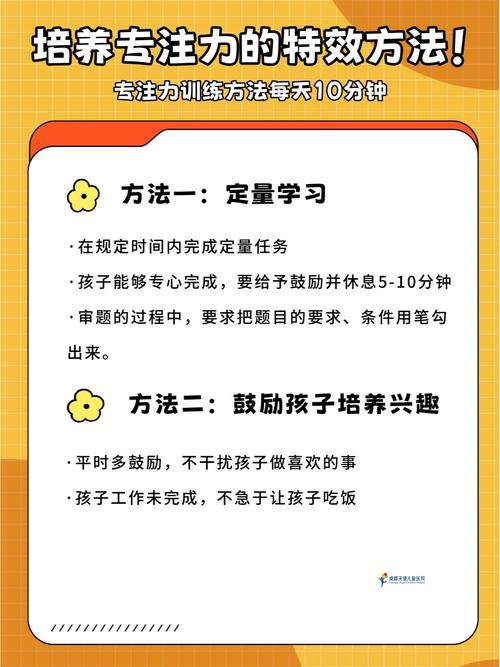

(三)任务拆解技术

将45分钟课堂切割为"15+10+15+5"的模块化结构,每个教学单元后插入2分钟微型活动(如站立拉伸、手指操),这种节奏调整不仅符合儿童注意力曲线,更通过规律性的状态刷新维持认知活力,北京某重点小学的实践数据显示,采用分段式教学后,学生课堂问题行为发生率下降58%,知识留存率提升31%。

核心能力培养的三大路径

(一)感知觉统合训练

设计针对性的前庭觉训练方案:每天15分钟的平衡木行走、旋转游戏或蹦床练习,能显著改善学生的空间定向能力和身体控制力,触觉脱敏训练同样关键,通过不同材质的触觉板体验,降低学生对衣物标签、桌椅材质的过度敏感,某特殊教育机构的研究表明,持续8周的感知觉训练能使学生的课堂静坐时间延长70%。

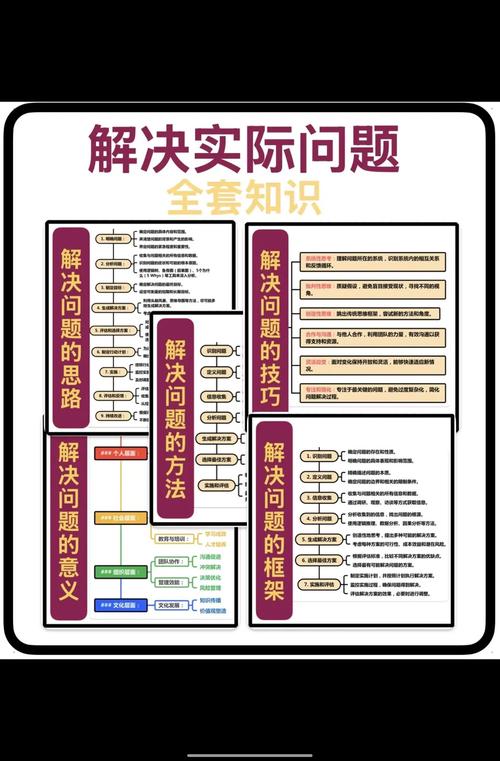

(二)执行功能塑造

采用"目标可视化"工具:指导学生将学习任务分解为具体可操作的步骤,用流程图或思维导图呈现,例如数学应用题解题可拆解为"读题-划重点-列已知-选方法-验证"五个步骤,威斯康星大学的研究证实,这种可视化策略能使工作记忆效率提升40%,同时引入"自我对话"技术,教会学生在注意力涣散时进行内在对话:"我现在需要完成什么?第一步该怎么做?"

(三)情绪调节机制

建立"情绪温度计"识别系统:指导学生用1-10分评估当前情绪状态,并对应选择调节策略,当焦虑值达到7分时,可采用深呼吸法(吸气4秒-屏息4秒-呼气6秒);达到9分时,使用渐进式肌肉放松法,上海某初中的实践案例显示,掌握情绪调节技能的学生,其课堂有效学习时间平均增加22分钟。

教育生态的协同优化

(一)教学设计的革新

采用多模态输入法:同一知识点通过听觉(讲解)、视觉(图示)、动觉(实验)三种通道呈现,神经教育学研究表明,三重编码能使信息留存率从20%提升至65%,动态座位编排同样重要,半月形、岛屿式等非传统排列方式,能增加师生互动频次,减少视觉盲区带来的分心可能。

(二)家庭支持的转型

推行"家庭注意力健身房"计划:每天设置20分钟全家专注时段,所有人共同进行阅读、拼图等需要持续注意的活动,建立"行为存款"制度,将每15分钟专注时间兑换为1枚代币,积累到一定数量可兑换非物质奖励(如决定周末活动),广州某家庭教育实验显示,这种正向强化系统能使儿童自主学习时间增加3倍。

(三)评估体系的升级

开发多维评价量表:除传统学业指标外,增设注意力持久度、任务切换速度、抗干扰能力等发展性维度,采用生态化评估法,通过课堂录像分析、穿戴设备监测等科技手段,建立个体注意力发展曲线,杭州某学校的实践表明,这种动态评估能使教育干预的精准度提升60%。

专业支持系统的构建

建立校际注意力研究中心,整合神经科学、发展心理学和教育学专家资源,开发注意力障碍的三级筛查系统:一级筛查通过教师日常观察量表,二级筛查采用标准化注意力测验,三级筛查由专业团队进行神经心理评估,北京某区级教研中心的追踪数据显示,这种分级干预体系能使误诊率降低85%,干预有效率提升至92%。

课堂专注力的培养不是行为矫正的短期工程,而是神经系统发育、认知能力提升、教育环境优化的系统工程,当我们用发展的眼光看待孩子的"小动作",用科学的策略替代简单的纪律约束,那些曾被视作问题的行为,反而会成为理解儿童认知发展的窗口,教育的真谛,在于为每个独特的大脑搭建适合其发展的脚手架,让注意力这株幼苗,在理解与支持的土壤中自然生长。