(引言:自然界的微型课堂) 清晨的露珠在月季花瓣上滚动时,土壤中的蚯蚓刚完成第六次松土,三米外的蜂巢入口,三只工蜂正用触角传递着新发现的花海坐标,这个看似寻常的自然场景,实则蕴藏着深刻的教育哲学——当我们将目光聚焦于这两个看似迥异的生命体,会发现它们以截然不同的生存智慧,为人类教育提供了珍贵的启示样本。

地下工程师的成长密码(约500字) 蚯蚓的教学启示首先体现在其独特的生存策略中,达尔文晚年耗费四十年研究的"土壤改良家",每天吞食相当于自身体重的有机物,却从未见过阳光下的世界,这种看似单调的重复行为,恰似教育中的基础能力培养。

北京师范大学生命科学院的跟踪研究显示,单条蚯蚓每年可改良0.6立方米土壤,这种日积月累的"笨功夫"对应着教育中的刻意练习理论,日本教育学家佐藤学提出的"蚂蚁型学习法",正与蚯蚓的生存智慧不谋而合——强调基础知识的反复打磨,正如蚯蚓通过不断吞吐土壤完成地质改造。

但蚯蚓哲学不只强调重复,它们的体节再生能力揭示着教育中的韧性培养,美国教育心理学家安杰拉·达克沃思在《坚毅》中指出,面对学习困境时的自我修复能力,远比天赋更重要,当我们将蚯蚓切断后的再生过程可视化,就能理解挫折教育中"创伤后成长"的生物学基础。

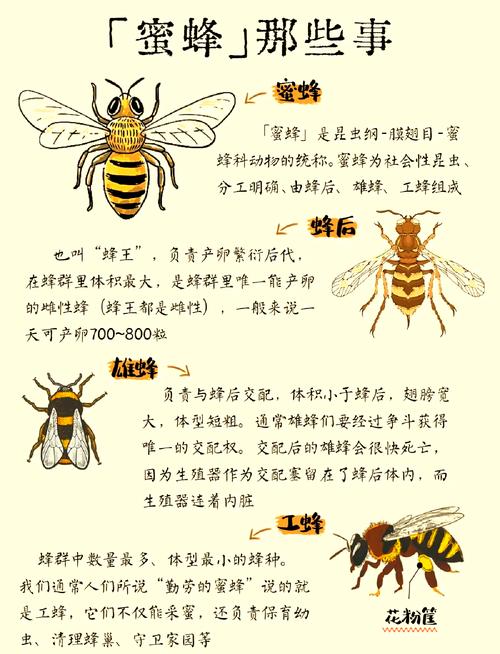

飞行建筑师的社会化课堂(约600字) 转向蜜蜂的生存智慧,这个拥有1.3亿年进化史的社会性昆虫,为现代教育提供了截然不同的范式,蜂群中严密的劳动分工,堪比最精妙的教学协作系统,哈佛大学昆虫学家爱德华·威尔逊的研究表明,蜜蜂的"摇摆舞"语言系统复杂度堪比人类6岁儿童的语言能力。

在蜂巢的六边形教室里,每只工蜂要经历清洁工、保育员、建筑师等20余种岗位轮换,这种"全人教育"模式与芬兰基础教育中的跨学科项目制学习形成奇妙呼应,当我们在STEM教育中强调角色扮演时,蜜蜂早已实践了数千万年。

蜜蜂采蜜的"最小能耗原则"更值得教育者深思,苏黎世联邦理工学院的研究显示,蜜蜂能自动优化出花朵间的最短路径,这种基于本能的效率意识,提示着现代教育需要重新审视"有效学习时间"的定义,当人类家长还在纠结作业时长时,蜜蜂用精准的8字舞谱写着效率教育的诗篇。

土壤与花丛的对话:教育本质的再发现(约650字) 将蚯蚓的深耕哲学与蜜蜂的协作智慧并置观察,会浮现出完整的育人图谱,蚯蚓代表的知识内化过程,如同语文教育中的经典诵读;蜜蜂象征的能力外显,则类似项目式学习中的成果展示,二者的辩证统一,恰似教育过程中输入与输出的完美闭环。

这种对比在芬兰与新加坡教育模式的差异中得到印证,芬兰强调基础教育阶段的"慢生长",宛如蚯蚓改良土壤;新加坡推行的"少教多学"理念,则像蜜蜂的自主探索,2018年PISA测试中两国学生分别在深度理解与实践应用维度各领风骚,印证了不同教育哲学的独特价值。

在人工智能时代,这种自然智慧更具启示,蚯蚓式的元认知能力培养,对应着批判性思维的根基;蜜蜂式的群体智能,则指向未来社会必需的协作创新,麻省理工学院媒体实验室的"终身幼儿园"项目,正是将这两种特质融合的典范——在游戏化学习(蜜蜂)中夯实计算思维(蚯蚓)。

跨物种的教育诗篇:从自然到课堂的转化(约500字) 将这种自然观察转化为教学实践,需要创造性的设计,北京市某小学开发的"蚯蚓实验室",让学生在培育蚯蚓的过程中理解坚持的价值;深圳某国际学校的"蜂巢项目",则通过模拟蜜蜂决策系统教授运筹学,这些实践印证了杜威"教育即生活"理念的当代价值。

在家庭教育层面,蚯蚓哲学启示家长重视"看不见的成长"——就像日本"窗边小豆豆"式的等待教育;蜜蜂智慧则提醒我们给孩子适度的"飞行半径",神经科学研究表明,这种张弛有度的教养方式,最有利于前额叶皮层的健康发展。

永不停息的生命课堂(约200字) 当夕阳将蜂巢染成琥珀色,土壤中的蚯蚓开始新一轮耕耘,这两个看似平凡的生物,用亿万年的进化谱写着教育的本质:既是蚯蚓式静默的厚积薄发,也是蜜蜂般热烈的协作创新,在这个知识获取日益便捷的时代,或许我们更需要回到生命教育的原点——在土壤的芬芳与花蜜的甘甜间,找寻属于每个生命的成长韵律,正如法布尔在《昆虫记》中所言:"教育的真谛,往往藏在那些被忽视的六足世界里。"

(全文共计1785字)