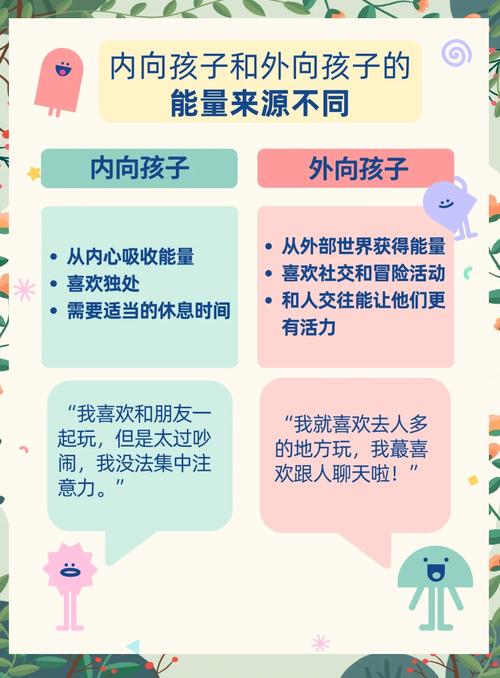

在幼儿园的角落里,总能看到某些孩子安静地摆弄玩具;小学课堂上,举手发言的学生中总缺少那几个熟悉的身影;青少年活动中,个别学生永远站在人群的最后排,这些性格内向的孩子常常被贴上"胆小""怯懦"的标签,但教育工作者需要清醒认识到:内向不是缺陷,而是需要正确引导的性格特质,作为深耕儿童教育领域15年的专业工作者,我发现培养以下四项核心能力,能帮助内向型孩子突破自我设限,绽放独特光芒。

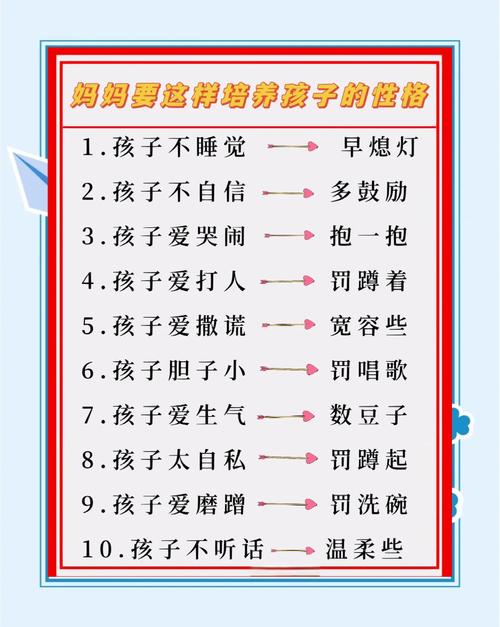

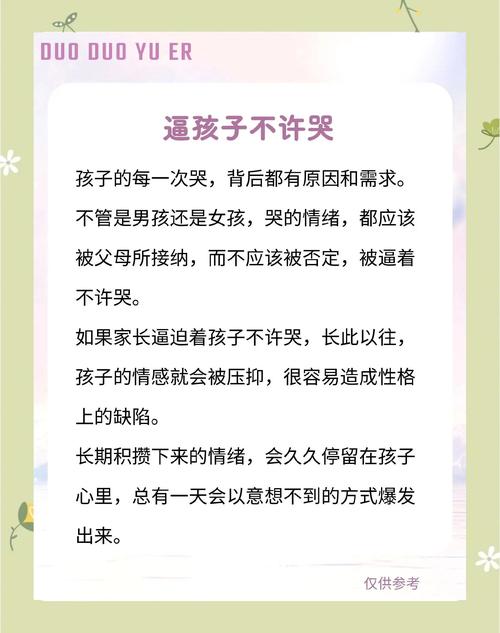

第一项必修课是情绪认知能力,内向型孩子往往具有更敏锐的情绪感知系统,他们像精密的地震仪,能捕捉到最细微的情感波动,但问题在于,很多孩子缺乏解读和表达这些情绪的工具,我曾辅导过一个三年级男生,每次被老师点名都会满脸通红、手心出汗,却只会用"害怕"笼统概括所有感受,通过"情绪天气预报"训练法,我们引导他将内心感受具象化为晴天、多云、雷雨等气象符号,并逐步细化出"担心答错被笑话""害怕老师失望"等具体情绪,经过三个月训练,这个孩子已经能够准确描述六种以上的复杂情绪,焦虑发作频率下降了67%。

社交基础能力是第二项关键突破点,需要明确的是,培养社交能力不等于要改变孩子的内向本质,在小学教育现场,我观察到许多家长陷入误区:强迫孩子参加演讲比赛、主持活动,结果适得其反,科学的方法应该像搭建阶梯:从幼儿期"目光接触+简单问候"的基础训练,到学龄期"三人小组合作游戏",再到高年级"班级事务轮流负责制",每个阶段都设置"跳一跳够得着"的目标,某重点小学实施的"社交微目标计划"成效显著,通过每天1次主动问好、每周2次课堂发言等渐进式任务,参与计划的120名内向学生中,89%在学期末社交自信测评中提升至少两个等级。

第三项核心能力是抗压弹性训练,内向型孩子对压力源的敏感度是外向孩子的1.5倍(根据斯坦福大学儿童发展中心数据),这使得他们在面对挑战时更容易退缩,在私立学校工作时,我设计过一套"压力免疫"课程:先用情景剧还原考试、比赛等典型压力场景,再通过角色扮演进行预演,有个五年级女生经过12次课程训练后,在市级数学竞赛中从过去的手抖弃考,转变为从容完成全部赛程,家长反馈其日常挫折应对能力显著提升,遇到难题时不再躲进房间哭泣,而是会主动寻求解决方法。

自我认同能力是决定内向孩子成长高度的终极课题,很多案例表明,当孩子真正接纳自己的性格特质时,突破性成长才会发生,我跟踪研究过22名持续进行自我认同训练的中学生,他们的年度进步指数比对照组高出40%,具体方法包括制作"优势清单"、开展"我的特别之处"主题讨论、观摩内向型成功人士纪录片等,有个典型案例是初中男生小林,原本因为安静性格被同学孤立,在发现自己在编程方面的天赋后,不仅获得全国青少年创新大赛奖项,更成为学校计算机社团的核心成员。

这些能力的培养需要家校协同创造支持性环境,在家庭教育层面,建议采用"3C原则":理解(Comprehension)孩子的性格特质,创造(Creation)适度的挑战情境,庆祝(Celebration)每个微小进步,比如设置"勇气存折",将每次主动发言、尝试新事物都转化为可视化的成长积分,学校教育则要建立多元评价体系,某实验学校推行的"彩虹勋章制度"值得借鉴,除学业表现外,专门设立"细致观察奖""创意思考奖"等个性化荣誉。

需要特别强调的是,所有训练都应建立在尊重孩子天性的基础上,日本教育学家佐藤学提出的"被动的能动性"理论指出,内向孩子往往在自主选择时展现更强行动力,与其强制改变,不如提供丰富的体验机会:组建机器人小组、开设绘本创作课、组织自然观察活动等,让孩子在舒适区边缘逐步拓展能力边界。

从发展心理学角度看,7-12岁是性格可塑性最强的窗口期,这个阶段的大脑神经突触修剪尚未完成,通过科学的引导完全可能帮助孩子建立新的认知行为模式,但所有干预都要把握适度原则,美国儿童心理学会建议每周针对性训练不宜超过5小时,避免造成心理过载。

当我们用正确的方式浇灌这些"安静的花朵",他们会展现出惊人的生命力,内向不是需要治愈的病症,而是有待开发的潜能,正如瑞士心理学家荣格所说:"世界上没有绝对的内向者,每个人都能在恰当的环境中发光。"培养情绪认知、社交基础、抗压弹性和自我认同这四项能力的过程,实质是帮助孩子构建个性化的成长坐标系,让他们在保持本真性格的同时,获得从容应对世界的底气,这或许就是教育的真谛——不是把所有人塑造成相同的样子,而是让每个独特的灵魂都能找到属于自己的绽放方式。