在波罗的海的惊涛中,那个流传了两百年的斯拉夫寓言依然折射着刺目的现实之光,当普希金笔下的渔网第三次捞起金色鳞片的奇迹时,这个看似简单的民间故事早已超越了道德说教的层面,成为映照人类精神困境的永恒寓言,在物质丰裕的现代社会重读这个经典文本,我们会发现其中蕴含着深刻的教育学启示——关于欲望的驯养、人性的觉醒以及精神世界的建构。

老太婆的贪婪:被物欲异化的教育困境 当木盆升级为宫殿的瞬间,当代教育现场正上演着相似的场景:琴童在考级证书堆里哭泣,奥数天才在奖杯森林中迷失,国际学校的走廊回荡着"爬藤焦虑"的私语,这些现代版的老太婆们,将教育异化为无止境的索取游戏,心理学中的"目标漂移"现象在此展现得淋漓尽致:最初追求知识的热忱,在竞赛排名的刺激下蜕变为病态的胜负欲;培养完整人格的教育理想,在升学率的压力下扭曲成精致的利己主义。

这种异化的根源在于教育主体性的丧失,就像故事中老太婆始终端坐窗前发号施令,当代学生也在各种教育代理人的操控下沦为被规训的客体,培训机构、升学顾问、名校光环构筑起新的"海底宫殿",而真正的教育主体——学习者本人,却像那个永远沉默的渔夫,在机械重复的捕捞中失去了思考的能力,当北京某重点中学的调查显示78%的学生无法说清自己的学习动机时,我们不得不承认,金鱼故事里的警示正在现代课堂里重演。

渔夫的善良:道德教育中的双刃剑 那个不断往返于海边与木屋的老渔夫,恰似当代教育中勤勉却迷茫的家长群体,他们的善良本应孕育出教育的沃土,却在过度付出中催生了畸形的依赖关系,儿童发展心理学中的"习得性无助"理论在此得到残酷印证:当渔夫无条件满足老太婆的所有要求时,他同时剥夺了对方建立现实认知的机会,这种教育方式制造出温室里的暴君,正如我们在新闻中看到的,那个因母亲买错手机型号而当街施暴的少年。

但渔夫形象更深刻的教育隐喻,在于展现道德相对主义的困境,他的宽容本是无私的美德,却在纵容中沦为恶的帮凶,这提醒教育者警惕"伪善"的陷阱:某国际学校曾推行无边界包容政策,结果导致霸凌事件激增,真正的道德教育需要建立清晰的边界意识,就像金鱼最终收回所有馈赠时展现的原则性,当芬兰教育系统将"责任与权利对等"写入基础教育大纲时,他们实际上在重现金鱼故事中的智慧——没有底线的善良终将摧毁善良本身。

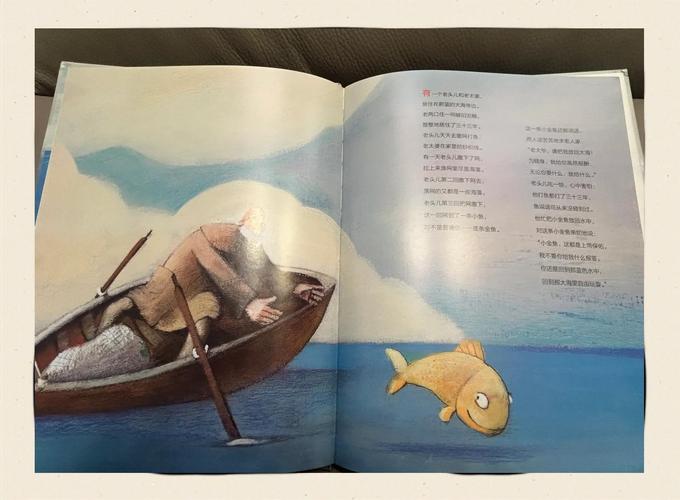

金鱼的报恩:教育关系中的人格唤醒 那条来自深海的魔法金鱼,恰似教育本质的诗意化身,它三次实现愿望的过程,暗合维果茨基"最近发展区"理论的教育节奏:从改善基本生存条件的木盆,到确立社会身份的贵妇头衔,最后触及自我实现的权力幻想,这种渐进式满足本可成为绝佳的教育案例,却因欲望的失控走向崩坏,这提醒我们:教育的真正价值不在于满足需求,而在于唤醒主体意识。

金鱼消失前的那句"你们不配拥有奇迹",犹如一记敲醒蒙昧者的晨钟,在东京某私立小学的实践课上,教师特意设计"愿望实现"游戏,当学生们的索求逐渐离谱时,引导他们反思需求与能力的平衡,这种教育智慧与金鱼的终极启示不谋而合:真正的教育不是点金术,而是让人在现实与理想间建立可持续的精神生态,就像德国森林幼儿园让孩子在风雪中玩耍,用适度的匮乏培养生命的韧性。

海浪抹去沙滩上所有痕迹时,那个佝偻的渔夫和破木盆构成了永恒的教育图景,这个故事不是在训诫贪婪的可悲,而是在追问教育的本质:我们究竟要培养怎样的人?当深圳某创新学校将"渔夫与金鱼"改编成沉浸式戏剧课时,学生们在角色扮演中顿悟:教育的终极奇迹,不是点石成金的魔法,而是让人在欲望的潮汐中始终保持清醒的自我认知,这或许就是古老寓言给予现代教育的最珍贵启示——真正的教育,永远是面向灵魂的启蒙运动。