在基础教育阶段,厌学现象正以令人忧虑的速度蔓延,根据2023年中国青少年研究中心对12个城市的中小学生调查显示,42.7%的学生存在不同程度的厌学倾向,这一数据较五年前上升了18个百分点,作为从事基础教育研究15年的教育工作者,我观察到很多家长往往在孩子出现严重拒学行为后才意识到问题,错失了最佳干预时机,本文将系统梳理孩子厌学的渐进性表现,帮助家长建立早期识别机制。

学习态度的微妙转变 初期厌学往往以不易察觉的形态显现,五年级学生家长王女士曾向我咨询:孩子以往放学总会主动分享课堂趣事,近期却变得三缄其口;曾经整洁的作业本开始出现潦草字迹,数学应用题解题过程明显简化,这些细微变化持续三周后,孩子突然拒绝参加期中考试,这种渐进式态度转变包括:作业完成时间较往常延长40%以上、反复擦拭重写同一道题目、频繁更换学习姿势等躯体化表现,家长需警惕孩子对学习任务产生"仪式化拖延"——反复削铅笔、整理书包等准备动作异常延长。

情绪反应的异常波动 当孩子对学习相关话题产生过度情绪反应时,往往标志着厌学进入发展期,初二的李同学案例具有典型性:原本温顺的他在母亲询问作业进度时突然摔门而出,事后坦言"听到'作业'这个词就呼吸困难",这种情绪过敏可能表现为:看到校服产生厌恶感、听到上课铃声心跳加速、考试期间不明原因腹痛等躯体化反应,更隐蔽的表现包括刻意回避与成绩相关的谈话,当家人讨论升学话题时突然离席或转移话题。

行为模式的显著异常 行为层面的异常往往引起家长警觉,但某些伪装性行为需要专业鉴别,初中班主任张老师曾发现某学生每天"按时到校",实则在校外游荡两小时后翻墙离校,其他典型行为包括:晨起时频繁诉说头痛/腹痛等躯体症状(体检无器质性病变)、刻意损坏学习用品、藏匿作业或考卷,值得关注的是"选择性上学"现象:学生可能坚持参加社团活动却逃避主科课程,这种矛盾行为往往反映其厌学的特定指向性。

学业表现的断崖式滑坡 学习成绩的剧烈波动需结合个体差异分析,重点中学赵同学保持年级前50名,但数学成绩从135分骤降至92分,试卷分析显示其放弃解答大题,作文出现涂鸦现象,这种非能力性退步往往伴随着:作业正确率呈波浪式起伏、考试时提前交卷、刻意选择错误答案等反常表现,家长要区分真正的学习困难与动机缺失,后者常伴有"会做但不愿做"的特征。

社交关系的异常重构 厌学儿童会重构其社交生态系统,五年级的周同学突然疏远班级优等生,转而与后进生组成"反学习同盟",在课间刻意高声谈论游戏话题,这种社交策略改变包括:回避讨论学习话题、嘲讽努力学习的行为、在朋友圈塑造"不在乎成绩"的人设,更需警惕的是网络社交替代现象:有些孩子通过游戏公会、追星群组建立新的认同体系。

生理节律的紊乱失调 持续性的生理失调是厌学的高级预警信号,初二女生陈同学连续三个月夜间失眠,白天却能在课堂瞬间入睡;另有学生出现神经性厌食或暴食交替现象,这些生理反应具有晨重暮轻的特点:上学前症状加剧,节假日自然缓解,家长需记录孩子头痛、恶心、眩晕等不适的发作规律,若与学校日程高度相关,则要考虑心因性因素。

兴趣图谱的异常迁移 健康的兴趣转移与病态的投入需要专业区分,高一学生吴某将全部课余时间投入模型制作,看似发展特长,实则为逃避学习建构的"心理防空洞",危险信号包括:兴趣活动呈现强迫性特征(如必须完成某个游戏关卡才肯睡觉)、对新兴趣的投入度与原有学习能力严重失衡(如英语不及格却钻研原版学术著作)。

自我认知的扭曲发展 厌学儿童会发展出特殊的心理防御机制,初三林同学形成"天才不需要努力"的悖论认知,声称"我要是认真学早就年级第一了",这类认知扭曲包括:夸大自身能力与实际表现的差距、将失败归因于教师偏见等外部因素、用虚无主义消解学习价值(如"学这些有什么用")。

时间感知的病理改变 对学习时间的异常敏感是重要心理指标,六年级的郑同学总将45分钟课堂感知为"两个小时那么长",写作业时频繁查看钟表,这种时间知觉障碍常伴随:过高估计作业用时、对学习时段产生记忆空白、对课余时间产生过度补偿心理(如报复性玩游戏)。

价值体系的解构重组 当厌学发展到价值观层面时,会出现哲学性困惑,高二的孙同学在咨询中反复追问:"为什么要活着?学习的终极意义是什么?"这种存在主义危机常表现为:质疑社会评价体系、解构传统成功标准、向往脱离主流价值的生活方式。

教育生态系统的多维影响 厌学现象是家庭、学校、社会三方互动的产物,某省重点中学的调查显示,68%的厌学学生生活在"隐性焦虑家庭"——父母表面开明,实则通过比较旁系亲属的成就施加压力,学校教育中过度的竞争性设计、社会层面成功标准的单一化,都在助长这种心理危机。

干预策略的三维构建

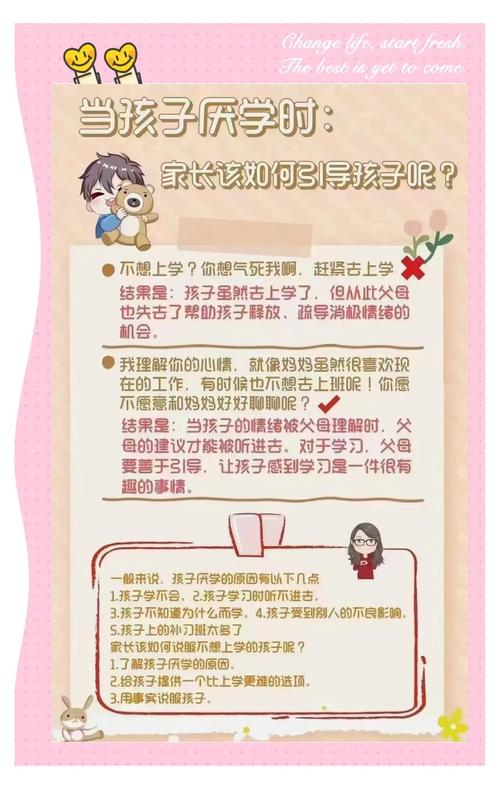

- 家庭沟通的重建:采用"非暴力沟通"模式,将"为什么不好好学"转化为"你最近遇到了什么困难"

- 教育期待的调适:建立动态化目标管理系统,将"考入前10名"转化为"每周解决三个知识盲点"

- 专业支持的介入:当症状持续一个月以上,需联系学校心理教师或专业机构,进行认知行为干预

预防体系的建立需要家校协同监测十项预警信号,建立"观察-记录-分析-介入"的闭环机制,北京某重点小学实施的"学习情绪周记"项目,通过可视化情绪曲线,成功将厌学发生率降低37%,这提示我们:早期识别和科学干预能有效阻断厌学发展进程。

教育的本质是点燃求知火种,而非浇灌焦虑的荒原,当孩子出现厌学征兆时,我们更需要以专业视角解读行为背后的心理诉求,用教育智慧重建学习与成长的意义联结,这不仅关乎个体发展,更是对教育本质的回归与守护。